昨年の11月末、2日間だけソウルを旅した際にアンセラサイトコーヒー西橋洞店を初めて訪問した。

機内で、リュックに押し込んでいた日本の雑誌に、国際大会で良い成績を修めたバリスタが、フィルタードリップしてくれるお店として紹介されている記事を見つけ、仁川空港からソウル市内行きの鉄道を弘大で途中下車し、市バスに乗り換えて到着した。

鉄筋コンクリートの古い3階建ての内部を天然木と黒い鉄骨を効果的に使い、美しくリノベーションされた店内には、晩秋特有の長く穏やかな朝の陽光が差し込んでいた。

一人で来店する客が多いようで、点在する店内のソファやテーブルには、PCや本を開いた若者が、互いに適度な距離を確保して、コーヒーカップを傍らに気ままな時を過ごしていた。それは、5月に訪れたデンマーク、コペンハーゲン郊外のルイジアナ美術館で遭遇した、バルト海を臨む芝生の庭先で、緩やかな時間の流れを共有していた来館者たちの間合いと静けさを想起させた。

メニューをみて驚いた。「夏目漱石」という名を冠したブレンドコーヒーが、「ウイリアム・ブレイク」と「パブロ・ネルーダ」と並んで記されていたのだ。

メニューをみて驚いた。「夏目漱石」という名を冠したブレンドコーヒーが、「ウイリアム・ブレイク」と「パブロ・ネルーダ」と並んで記されていたのだ。

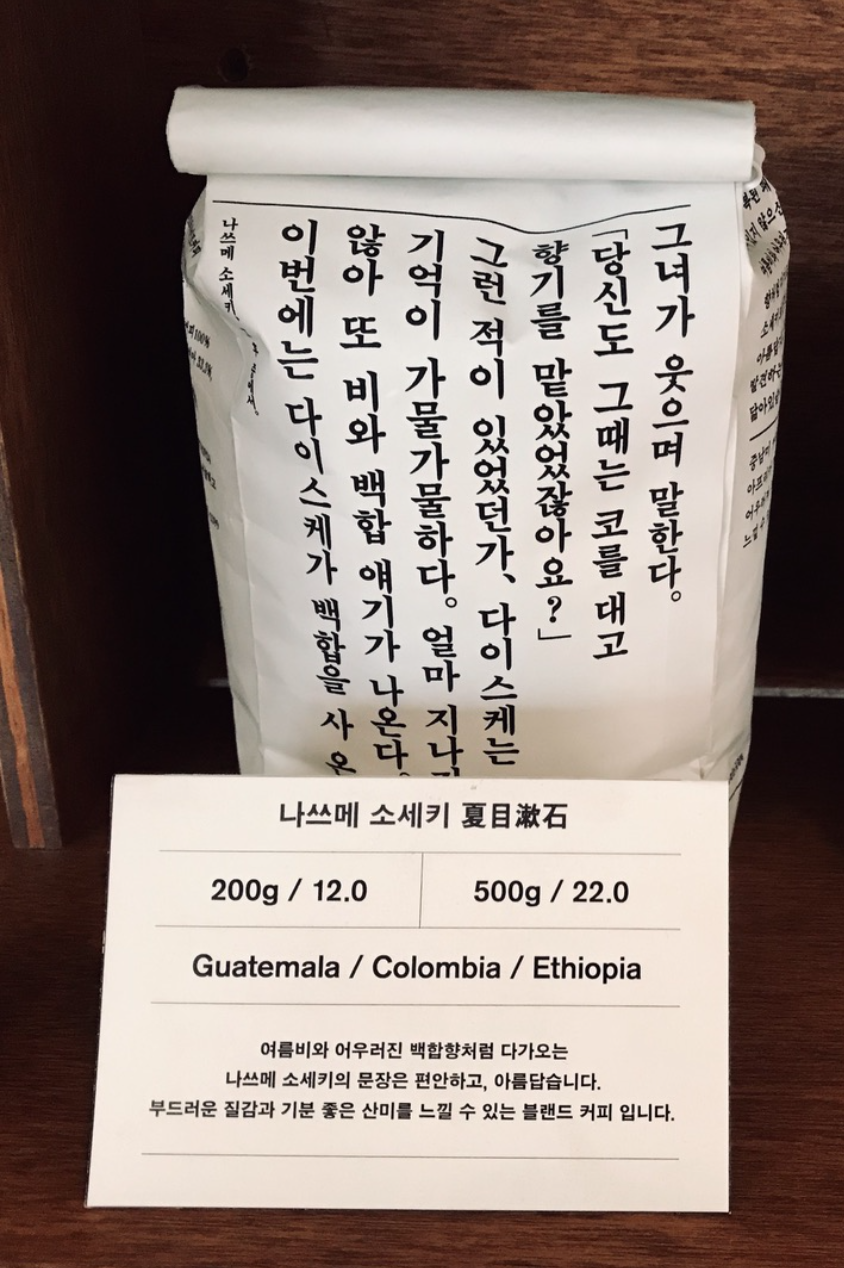

「夏目漱石」ブレンドのパッケージには、漱石の代表作「それから」の一節がハングルで印刷されていた。Googleで翻訳してみると、それは代助と三千代が、百合の花の香りについて言葉を交わす場面だった。

三千代への想いにとらわれ、あれほど好んでいた百合の花の香りにさえ気づかない代助の立ち居振る舞いに戸惑いながらも、彼の密かな感情の変化に彼女が、深層意識下で察していることを読者に暗示させる繊細なシーン。

コーヒーの解説には「夏目漱石の文体のように必要最小限のシンプルな構成ながらも、甘く香り高い豊かな表現力を目指したブレンド」と短い文章が添えられていた。

日本以上にSNS全盛の韓国。若者の間でインスタ映えするおしゃれなカフェは空前のブーム。特にこのエリアは学生街で新しいカフェが、あちらこちらに点在しているようだ。

しかし、あのロックスター、ジム・モリスンに知覚への新しい扉(ドアーズ)をインスパイアさせた18世紀のイギリスの伝説的詩人ウイリアム・ブレイクと、今も南米の民衆に英雄としてチェ・ゲバラと並び称され語りつがれている20世紀のチリの闘う詩人パブロ・ネルーダの二人を、150年前に東アジアに生まれた隣国の小説家・夏目漱石と並べる高い感性と余裕を漂わせている日本のカフェを私は知らない。

ポスト・トゥルースの時代、耳を疑うような下劣なニュースが、SNSやスマホを通じて、間断なく土足で日々の暮らしに侵入してくる。乏しい「コトバ」のトリガーに煽られた感情の弾丸が、狭い視野の感性で歪められた「共感」という大波となり、穏やかだった日々の暮らしが、他者の感情の荒波という不協和音で満ちていく。

二項対立の「コトバ」の牢獄から抜け出すことは、もはやできないのではないか。だれもが、かつてはあたりまえのように見つめていた遠い地平の灯火の存在さえ、つい疑ってしまいかねなくなる混濁した時代。

カフェで対応してくれた韓国の青年は、英語と韓国語、日本語を使い分けながら一人一人の客に穏やかに対応している。彼が、丁寧にフィルタードリップして淹れてくれたコーヒーを口に流し込むと、鼻腔と舌の上で、「言葉」が生まれた。

「乏しいコトバに偏らない、感性の知を復活させましょう。ほら、可能性はまだ無数にあるでしょう? 国家や民族、時空さえも越える本物の言葉、文学で繋がりましょう」と、静かに励まされているような温もりに充たされる誇り高き一杯。

そんな打ちのめされたような感慨に浸りながら、コーヒーカップを握り、カウンターに座って窓ガラス越しに、枝に残る落下を忘れた一枚の柿の葉をボーと眺めていると、件の青年が、近づいてきて、小声で語りかけてくれた。

「同じブレンドを今度は、アメリカーノで試してみませんか?サービスします。」といって、ニコリと微笑んだ。

まいった。完敗である。

若者よ、スマホをオフって、旅に出よう。