あれは、いつどこだったかは忘れたが、飯田哲也さんがいつも担いでいる大きな黒いバックパックから、「西嶋さん、これ最高!」といいながら、やおら一冊の鶯色のハードカバーを引っ張りだした。

それは、当時、出版されたばかりの平田オリザさんの「新しい広場をつくる(市民芸術概論綱要)」だった。

劇作家として国際的に高く評価されている平田オリザさんが、東日本大震災後、2001年に発表された「芸術立国論」をさらにスケールアップさせ、地方自治、教育、憲法、災害復興まで幅広い側面から、地域文化資本=広場をコアとしたまちづくり、ひとづくりの重要性を訴えた論考集。

ヨーロッパの都市に必ずある劇場やコンサートホールに面した「広場」。その存在が、市民による近代的民主政治と地域芸術を生みだす原動力となった。

この本で語られる「すべての地域に文化の自己決定力」というテーゼこそ、北欧のエネルギー地域分散化を成り立たせた精神そのものであり、日本の作家の言葉によって編まれた最初の21世紀型コミュニティパワーの実践的文化論だった。

この一冊の出会いをきっかけに始まった私の「オリザ・ワールド」への好奇心は、東京での「冒険王」上演の際、直接言葉を交わさせていただく幸運に恵まれたことで、ワークショップへの参加を経て、その後、下関でのシンポジウムやトークショーを開催するにまで発展していった。

「エネルギーの自給とソフトの地産地消は、持続可能な地域社会を作るための車の両輪です」の一句が、平田オリザさんからメールで届いたときには、まさに我が意を得た心地でとても勇気づけられた。

「エネルギーの自給とソフトの地産地消は、持続可能な地域社会を作るための車の両輪です」の一句が、平田オリザさんからメールで届いたときには、まさに我が意を得た心地でとても勇気づけられた。

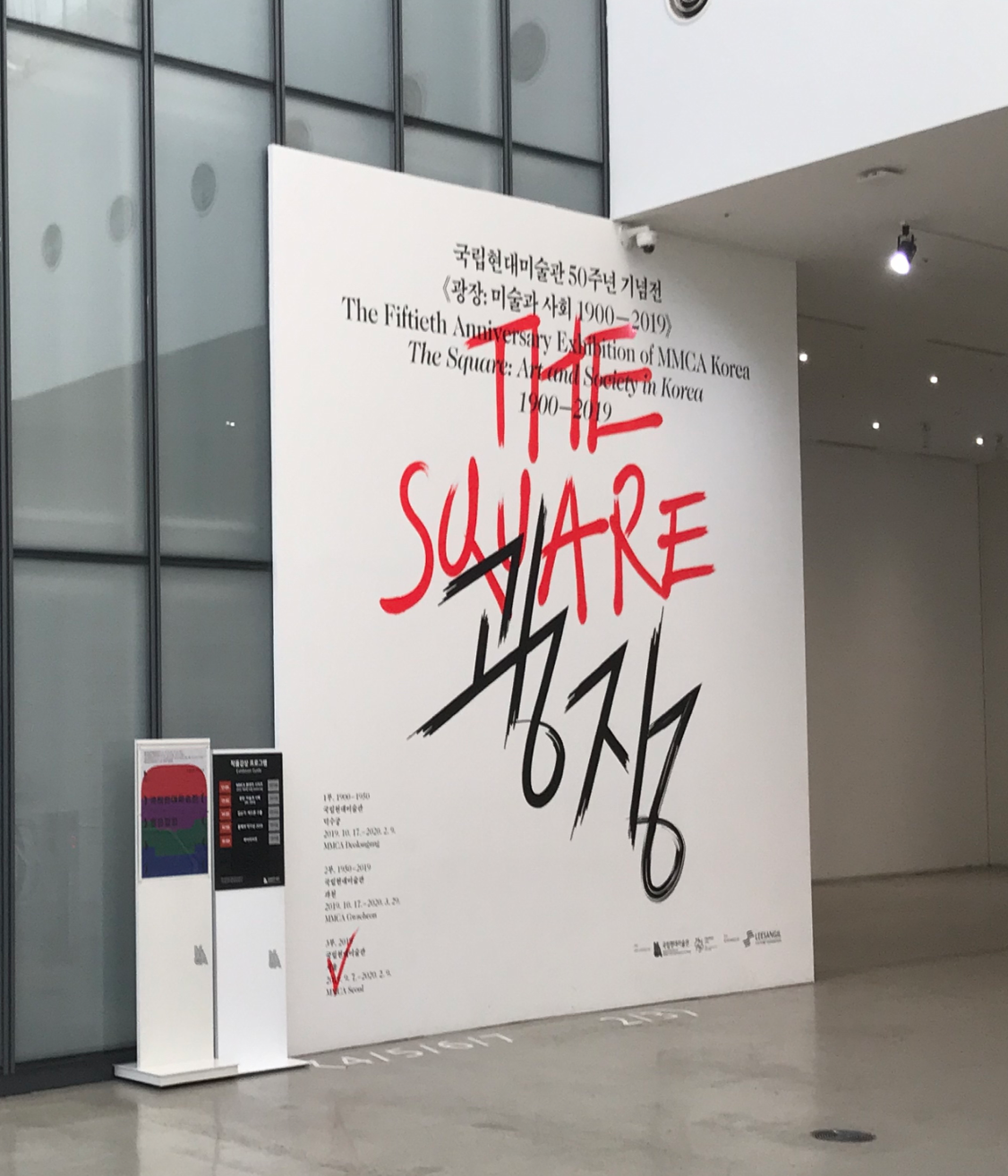

そんな経緯があったので、年末ソウルを旅した際、『広場:美術と社会1900~2019』特別展』が、韓国の国立現代美術館3会場で大規模に開催されていることを知ったときは、その偶然の符号に驚きを禁じ得なかった。

それは、1900年から現在までを、国内外の多彩なアーティストが、家族、社会、歴史、文化、戦争、経済、環境など自由な観点から「分断と共感」の現在の韓国を浮かび上がらせる意欲的な企画展であり、民主派の文在寅政権下だからこそ実現できた開放的なアート空間であるように感じた。

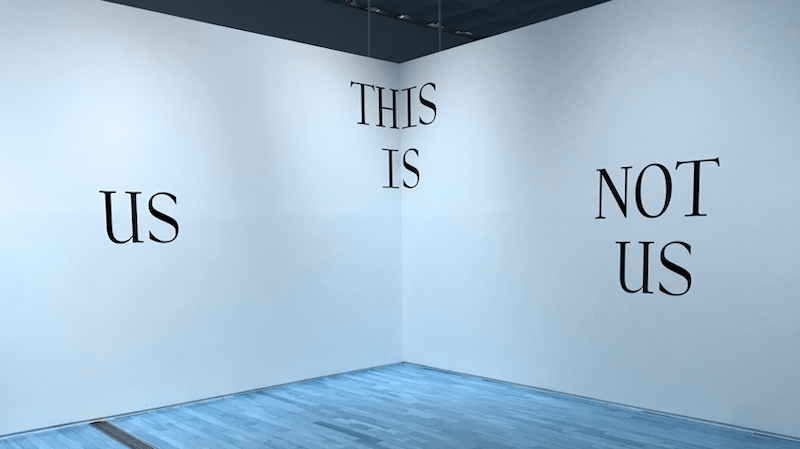

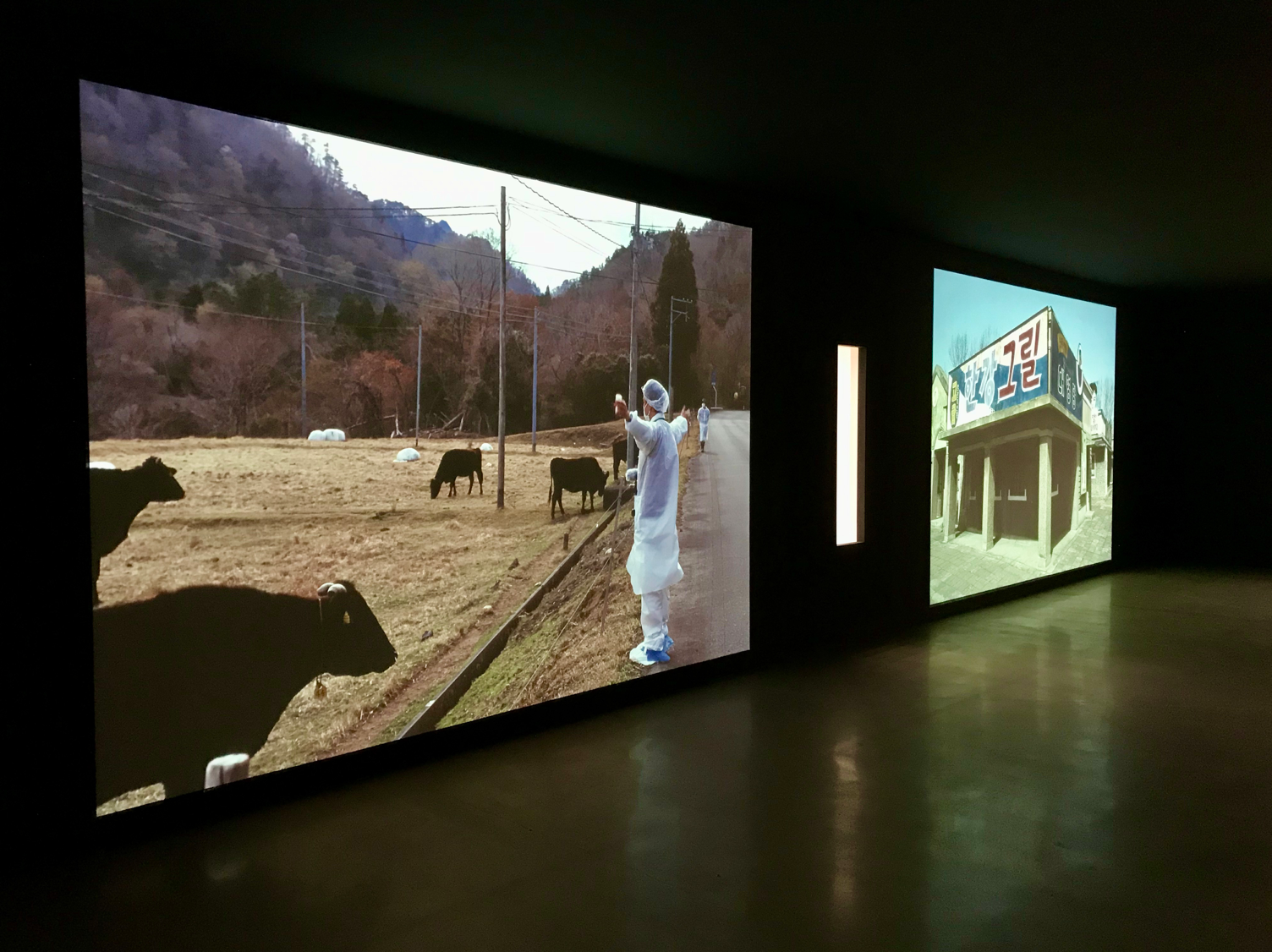

印象に残ったインスタレーションがあった。それは、左右2枚並列して設置されたスクリーンに、別々の画像が、無限ループでスライドショーされていく作品。

一方には、韓国と北朝鮮両国にある屋外映画セットと市街戦軍事訓練用に人工的に作られた街の写真が次々と映し出されている。

もう一方には、福島の帰還困難区域の放置された農地、倒れたままの墓石、誰もいなくなった商店などの画像とあわせて、加賀屋雅道さんと森敏さんによる残留放射線を特殊技術で可視化した写真が、流されている。

「戦争」と「放射線」という分断の由来こそ違え、どちらの画面にも音はなく、ゴーストタウン化した「真空地帯」の光景が、あまりに似ていることに驚かされた。

解説文の最後にはこう記されていた。

The work compels the audiences to confront the fact that the plight of warfare and disaster in East Asia remain unchanged since the time frame of the 20th century.(この作品は、災害と戦争が生んだ悲惨な光景が、東アジアに20世紀の時間枠のまま取り残されている現実を人々につきつける。)

「20世紀をいまだ克服できない東アジア人」という枠組みで世界を捉え直すとき、自己の内側に新たな時空が生まれ、国や民族の歴史とはまったく旋律の違う新しい時を刻みはじめる。

だれかの創った「新しい広場」だけが、この世界に「新しい広場」を産み出せる。

私たちは「広場づくり」を決して諦めてはならない。