いま新しい時代が始まっています。産業構造と社会システムは20世紀の「集中・メインフレーム型」から21世紀の「地域分散・ネットワーク型」へと大きな転換をとげているからです。本稿では、この大転換の中で、武本俊彦氏との共著『儲かる農業論 エネルギー兼業農家のすすめ』(集英社新書)で提起した新しい農家経営モデルとしての「エネルギー兼業農家」がどのような社会的意味を持つのか、また、その実現のためにどのような政策を検討することが必要なのか、述べてみたいと思います。

新しい産業構造と社会システムへ

集中・メインフレーム型システムとは、規模を拡大して同じものを大量に生産したり取引したりすることによりコストを下げていく方式で、大量生産・大量流通・大量販売の経済社会システムを生み出しました。20世紀は、まさに重化学工業を軸にした「集中・メインフレーム型」の時代でした。そして、町村や都道府県を国の出先機関と位置づける中央集権的システムが維持されたことも、そうした経済社会システムの形成に大きく貢献したと考えられます。

農業分野においても、自立経営農家(1961年農業基本法)や効率的かつ安定的農業経営(1999年食料・農業・農村基本法)といった経営モデルの実現を目指して、大規模・専業化路線がとられました。

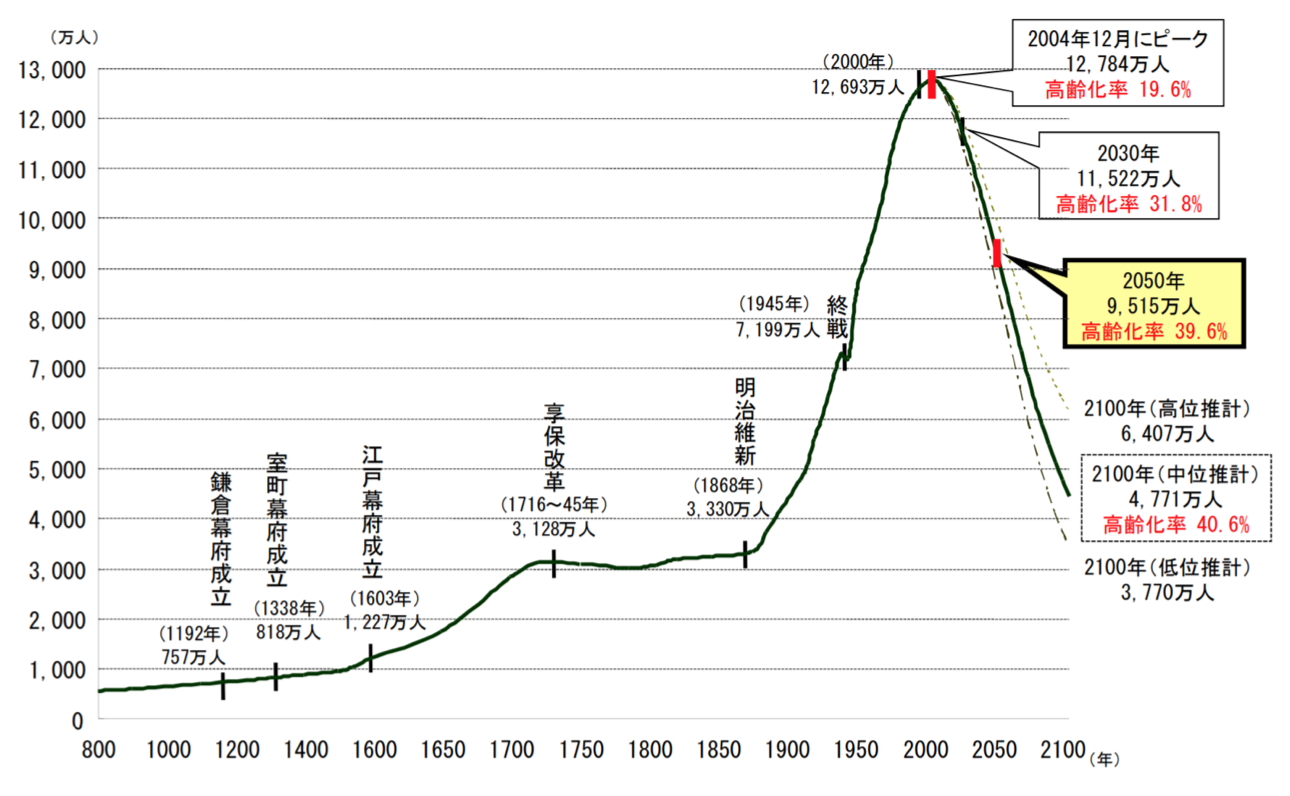

しかし、問題は「集中・メインフレーム型」システムが成立する条件にあります。「集中・メインフレーム型」のシステムは人口が増え、成長がないと、ひたすら輸出を拡大していくしかありません。しかし、その前提には日本企業の国際競争力が保たれていないと駄目ですが、バブル崩壊と不良債権処理の失敗、小泉「構造改革」という名の産業戦略なき規制緩和中心の政策などをきっかけに、日本製品の国際競争力の低下が起きてしまいました。その一方、国内では人口減少も始まっています。

「集中・メインフレーム型」に代わって、クラウド・コンピューティングとICT(情報通信技術)の発達によって、一つひとつが小規模で分散していても、消費者のニーズを瞬時に反映させ、そしてネットワークを組めば、十分に効率的になります。それは経済を「地域分散・ネットワーク型」に変えていきます。それが21世紀に入って世界が進んでいる方向です。

経済評論家の内橋克人氏が、フード(Food)・エネルギー(Energy)・ケア(Care)の頭文字をとってFECが経済政策の基本であると言います。これは、文化的最低限度の生活を保障し、人間としての尊厳を確保できるようにするために、食と農業・エネルギー・社会福祉を軸にして経済成長させるという考え方です。問題は、スパコンとICTの発達がそれらを一気に先進的・先端的なものに変えてしまう可能性が出てきた点です。

FECの順序を少し変えてエネルギーから見てみましょう。これまで述べてきたように、エネルギー分野では、福島第1原発事故を踏まえ、再生可能エネルギーとスマート化による省エネが進みます。従来、再生可能エネルギーは不安定で効率的でないと言われてきましたが、ICTの発達によって、むしろ効率的で安定的なシステムになりえます。将来の送配電網は、やがてスマートグリッドになっていきます。何より重要なのは、地域の中小企業者・農業者・市民が出資して、自らの地域資源を活かしてどのような再生可能エネルギーに投資するかを自ら決定し、その売電収入が地域に返ってくる点です。それは、国からもらう補助金ではなく、自ら売った電力の収入であり、地域の自立をもたらします。そして国全体では、送配電網、建物、車や家電製品にいたるまで、スマート化による技術革新をもたらしていきます。

つぎに、福祉の分野でも、中核病院、診療所、介護施設、訪問医療・看護・介護などをネットワークで結びつけ、地域医療・介護のシステムを構築していく必要があります。一人ひとりの利用者にかかりつけ医やケアマネージャーがはりついて、医師・看護師・保健師が連携しつつ利用者のニーズに合ったサービスを効率的に供給できるようにし、多様で複雑なニーズを支えていかなければなりません。ICTによるネットワーク化と医師・看護師・保健師といった専門家のネットワークとがあいまって効率的な運営を図り、多様で複雑なニーズを支えていくことを可能にするものです。

しかし、都市と農村など地域の特性に応じて福祉サービスのニーズが大きく異なります。そこで供給者と利用者、住民が決定に参加して地域の事情に応じた供給体制を組み立てる必要性が生じることになります。つまり地域分散・ネットワーク型への転換は、中央集権型から分権・自治型という意思決定を含む社会システムへと大きく変えていく必要があるのです。

そこにある基本的な考え方は、中央集権的な上から下への指導ではなく、地域を基本に地域では処理できないものを上位の団体が処理する「補完性の原理」に立脚することです。そして、それぞれの地域がネットワークを形成していくという対中央政府からの独立性と地域住民が主権者であることを前提とする民主主義の思想に根差す考えです。

食と農の分野における地域分散・ネットワーク型システム

それでは、地域分散・ネットワーク型システムにおける農と食、そしてエネルギーの各分野の政策のあり方を検討しておきましょう。

食と農の分野でも、前にも述べたように、直売所のPOSシステム(店舗で商品を販売するごとに商品の販売情報を記録し、集計結果を在庫管理やマーケティング材料として用いるシステム)がそうであるように、小さいがICTによる革新が起きています。もし、こうした直売所が全国的にネットワークとして形成されたら、どうなるでしょうか。たとえば、北海道と鹿児島で同じ大根の漬け物を作るとします。北海道にはユズがとれません。鹿児島では天然コンブがとれません。しかしネットワークができれば、互いに直接に交換することができるようになります。環境や安全・安心という社会的価値を基軸に置きながら小規模農業でも、こうした6次産業化によって高付加価値化と効率化を実現して、もうかる農業を実現できるようになっていきます。

エネルギー兼業農家の経営モデル

このネットワークは、環境や安全という社会的価値が基軸になります。農薬や化学肥料を減らす農業は、必然的に小規模にならざるをえませんが、それでは生きていくことは難しくなります。6次産業化によって自ら雇用を創り出して地域でお金が回るようにしていくとしても、農業という産業には自然条件による制約やデフレ経済下における市場環境の不確実性があるので、やはり6次産業化だけでは限界があります。そこで、農山漁村の地域資源を管理・保全している農業者自身が、農業に従事するとともに、再生可能エネルギー発電事業等に取り組んでいくことが重要となってきます。それが、「エネルギー兼業農家」の経営モデルです。再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入によって経営への安定化が図れるようになったことから、まさに「生きていけるモデル」となりうるでしょう。

さらに、「6次産業化」+「エネルギー兼業農家」は、地域経済のあり方を大きく変える可能性を秘めています。エネルギー兼業農家を地域全体で見ると、今まで外から電力エネルギーを買うことでコストだったものが、今度は、逆に電力エネルギーを自給したり売電したりすることで収入に変わります。あるいは、これまで工場を誘致して兼業の雇用を作り出していましたが、それは外部に依存する経済であるとともに利益の大半が地域から流出していきます。これに対して、6次産業化もエネルギー兼業も、自ら雇用や所得をつくり出す自律的な経済をつくり出します。自ら投資し、自ら地域の資源をどう使ってどのような再生可能エネルギーを生産するかを決定できるので、地域住民とともに自らが参加し、自らが地域の将来を決定できるようになるのです。

それは同時に、化石燃料の使用をできるだけ減らすという、地球温暖化防止への活動につながっていきます。農業者は、その地域で土地や山林を持ち、河川や農業用水を共同管理しています。まさにエネルギー源となる自然資源を持ち、利用する主体である農業者自身が、自らエネルギーを作らなければ、地域はもちろん日本全体のエネルギー転換はできません。農業とエネルギーを兼業することによって、農業者は環境にやさしい安心・安全という社会的価値の守り手として、重要な役割を果たすことができ、まさにそのことによって農業は誇り高い職業としての地位を取り戻すことができるはずです。

しかし、6次産業化にせよエネルギー兼業にせよ、個別の農家がやるには負担も大きく、また地域ぐるみでないとうまくいかない面があります。その意味では、農協や農協系金融機関、地域の市民ファンドや地域金融機関の役割が大きくなります。思考の転換が求められています。

電力システム改革を急げ

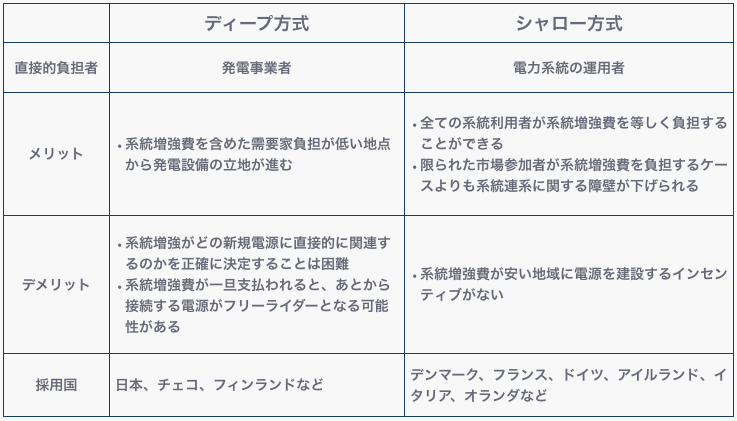

これまで述べてきたエネルギー兼業農家を実現するには、日本全体の電力の仕組みを変える、電力システム改革が不可欠です。ヨーロッパと比べれば、日本における再生可能エネルギーの全エネルギーに占める割合は極めて小さいものです。その背後には、発送電分離を中心とした電力システム改革の遅れがあります。日本では、今なお全国10電力事業者による地域独占体制が維持され、家庭用のみに発電コストを転嫁できる総括原価主義という歪な制度が今なお続いています。これでは、再生可能エネルギーの普及は望めません。

もちろん、東京電力福島第1原発事故を契機に、日本においても、ようやく電力システム改革が始まりました。その目的は、(1)安定供給の確保、(2)電力料金の最大限の抑制、(3)需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大とされています。この目的を達成するための具体的な改革として、(1)電力系統の広域運用、(2)小売及び発電の全面自由化、(3)発送電分離による配送電部門の中立化という3つの大きな柱が掲げられ、これを次のように段階的に進めることとされました。

すなわち、2014年6月に成立した「電気事業法の改正に関する法律」によって、第1段階の「広域的運営推進機関の設立」については、2015年4月に設立することとされました。これは、現在の一般電気事業者(たとえば、東京電力のような地域独占の電気事業者のこと)の供給エリアごとに分割されている電力系統について、平常時・緊急時を問わない発電所の広域的な活用、送配電網・地域間連携等を、一定の強制力を持って、整備できるようにするものです。

第2段階の「電気小売業への参入の全面自由化」については、工場や大規模事業者等のいわゆる大口需要家を対象としたこれまでの「部分自由化」の状態から、2016年末までに大手電力10社による「地域独占」を撤廃し、家庭への電力販売に多くの企業が参入できるようにするものです。

第3段階の「発送電分離(法的分離)」と「電気の小売り料金の全面自由化」については2018年から2020年までを目途に実施するものとして、そのための法律を2015年通常国会に提出することを目指すものとされています。これらのうち前者は、大手電力会社を発電と送電、小売りに分社し、「発送電分離」を実現させ、発電会社の間でも競争が生まれるようにすることです。また、後者は、電気料金についても現在の「総括原価方式」を改め、大口需要家に対する電力料金と同様に、自由化するものです。

EUにおける電力改革のスピード感

一方、EUにおける電力システム改革を見ると、1997年にEU電力指令が発効し、加盟国に2003年までに発電部門を自由化すること(許可制又は入札制の導入)、段階的に小売市場を32%まで自由化すること、第三者に対して、非差別的に送配電系統の利用機会を与えること、発電・送電・配電が垂直統合された電力会社から、運営面で独立した送電系統運用者を設置すること(機能分離)、電力会社に発電・送電・配電別に会計を分離するよう義務付けて、内部補助を防止すること(会計分離)などを求め、2003年にはさらなる自由化を進めるためにEU電力指令の改正が行われ、加盟国は、送電系統運用者を法的に別会社として分離する(資本関係があることは許される)、2007年7月までに小売市場を全面自由化するなどが求められました。

日本とEUの電力システム改革を比較すると、改革のスピード感が大きく違うことに加え、日本ではなおも電力会社の地域独占を維持しようとする面があり、電力システム改革を中途半端で迅速さに欠けるものにしています。

第1に、「広域的運営推進機関」の性格と権限の問題があります。「広域的運営推進機関」は広域系統の運用をする権限を与えられるべきで、そのためには人事について国会の同意を必要とする独立機関に改めないといけません。現行のFITでは再生可能エネルギー事業による送電系統利用については優先接続がうたわれているのですが、実態は電力会社の裁量のみで接続の可否が判断されている実態にあり、こういう状況が改善しないからです。

第2に、企業向け電力自由化とともに設けられた「日本卸電力取引所」は一部PPS(新電力)も含まれていますが、電力会社からの出向者で多数を占められており、系統接続に消極的であり、また接続料を高くするなどして、事実上、電力会社の地域独占を守ることとなり、機能しませんでした。上の新たな規制機関が実際には数多く存在する企業の自家発電を把握してPPSへの参入を促進するとともに、「日本卸電力取引所」をより公平なものに改革しなければ、電力自由化は実効性を持たないでしょう。

第3に、発送電分離改革に関しても、会計分離・法的分離・所有権分離などさまざまな形態がありえますが、この法律では所有権分離ではなく、法的分離にとどまっています。表面上、発送電は分離されていますが、持ち株会社で統合されており、実態としては現状とあまり変わらず、電力会社の地域独占が維持される危険性があります。

では、なぜこうした中途半端な「改革」にとどまったのでしょうか。それは、原発は、コスト論から言って経済合理性がないだけでなく、東電福島第1原発事故以降、不良債権化しているために、発送電分離をした途端に、発電会社の経営が破綻してしまうためです。電力システム改革を推し進めるには、原発=不良債権を処理する、もうひとつの電力改革が必要になるのです(金子勝『原発は火力よりも高い』岩波ブックレット参照)。

もう一つの電力改革が必要

まず東京電力をゾンビ状態で救済することを止めることです。この間、東京電力には、注入された1兆円の公的資金を無償で供与するのに加え、原子力損害賠償支援機構からの交付金枠を5兆円から9兆円に膨らませました。さらに、様々な名目で、事故処理費用や除染費用を税金で負わせています。その結果、福島第1原発の事故処理、賠償、除染が進まないという本末転倒の事態に陥っています。

たしかに、東京電力は、一応、持ち株会社の下に火力発電会社、送配電会社、廃炉カンパニーなどに分離されました。しかし、これでは、先に見たように本格的な電力システム改革にはなりません。そして何より、福島の事故処理、賠償、除染費用を優先的に確保し、そのために国民負担が最小になるように、東京電力を抜本的に改組すべきでしょう。

そのためには、旧会社をいったん破綻させ、発電会社と送配電会社に分離した新会社を設立するとともに、原発を国有化しなければなりません。旧東電の資産ないし資産を引き継いだ新会社と子会社の株式を売却し、賠償費用に充てるのです。その際、金融機関の貸し手責任を問うべきです。既発の電力債はマイナス資産として新会社が引き継ぐとしても、銀行には少なくとも原発や核燃料の残存簿価と廃炉引当金に相当する貸付債権を放棄させるべきです。しかし、電力債を新会社が引き継げば、新会社の負債額が大きくなり、賠償や除染費用を賄えません。

そこで、高速増殖炉もんじゅおよび六カ所村の再処理施設を閉鎖・廃炉とし、原子力環境整備・資金管理センターに積み立てられた積立金3.5兆円の一部を使って六カ所村の再処理施設を廃炉にしたうえで、福島の除染費用に充てます。そして電力料金に上乗せされている再処理料金も除染費用に回すべきです。すでに東京電力は当事者能力を失っていますので、国のエネルギー予算を組み替え、国の責任で福島第1原発の廃炉を行うべきです。

では、他の電力会社の原発はどのように処理したらよいのでしょうか。

原発を有する電力各社に、原発と核燃料の残存簿価と廃炉引当金不足額分にあたる金額の新株を発行させます。国がそれ引き受け、公的資金を注入します。国が新たに電力会社の株主になって、発送電分離とともに原発をいったん「国有化」するのです。そして電力各社から原発の残存簿価分の金額と廃炉引当金をつけて、全国の原発を日本原子力発電に移します。日本原子力発電は、その事業を継承するとともに、廃炉事業を担当するのです。

以上のような措置によって、初めて電力会社の経営状況に左右されずに、厳格な安全基準を設け、安全投資のコストを勘案して、どの原発を廃炉にするかを冷静に判断することができるようになります。と同時に、日本原子力発電は基本的に廃炉専門会社にすれば、経営破綻を免れます。また電力会社は不良資産となっている原発を手放すことで経営は健全化され、融資している銀行も不良債権を処理できます。こうした電力改革を実施することで、国民負担も軽くなり、発送電分離改革もより迅速に本格的に実施できるのです。

これまで述べてきたように、21世紀の地域分散・ネットワーク型社会を実現する際に、エネルギー兼業農家が先進的役割を負うことになります。そのためには、農協の改革だけでなく、既得権益に縛られ、未来の産業構造への転換を妨げている財界もまた真剣な改革を求められています。