日本のエネルギーを議論するに際して、長期的な人口動態を確認しておくことは重要です。なぜならば、エネルギー需要やその地域分布は、人口動態に大きな影響を受けるからです。

例えば、人口が再び増加に転じ、大都市に集中して住むならば、大規模集中型の電源・エネルギー源を発展させる一方、送電網・導管への投資を抑制する(大都市集中型を維持する)ことが、合理的な判断となり得ます。一方、人口が当面の間、急激に減少し、地方都市に分散して住むならば、小規模分散型の電源・エネルギー源を発展させ、送電網・導管への投資を活発にする(地域分散型に転換する)ことが、合理的な判断となり得ます。

そこで、日本の人口がV字回復するのか、そのための政策オプションはどうなっているのか、分析をしました。また、日本全体でのV字回復は困難でも、地域の努力によっては人口を維持・増加させる可能性があるため、それについても分析しました。分析に当たっては、できる限り政府・自治体の公的データを用いています。

「人口増加を目指す道」と「人口減少を認める道」

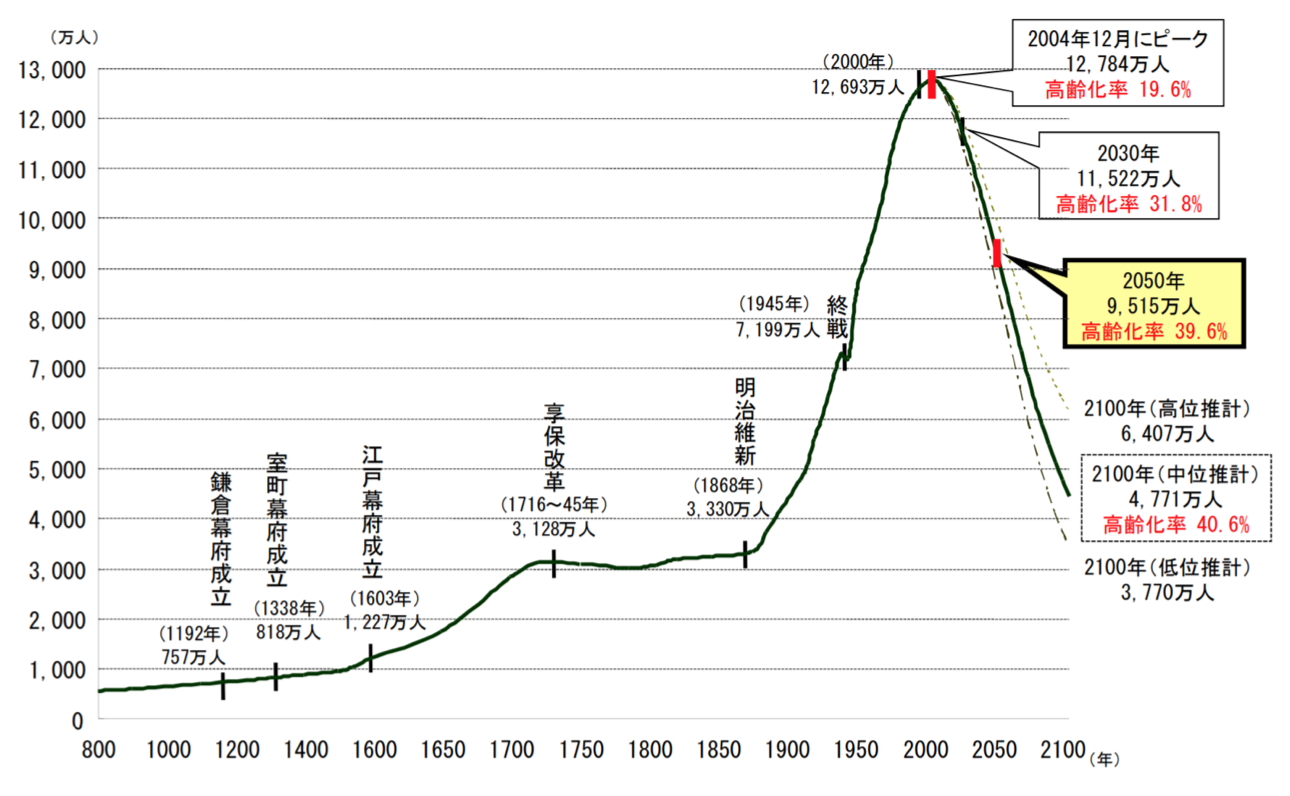

日本は、明治以降の人口増加期が終わり、人口減少期に入ったところです。図1をご覧ください。ピークの人口は江戸時代と比べ、約4倍まで急増しています。今後の人口は、急減していくと予測されています。

人口増加は、これまで社会運営の大前提となっていました。戦前は海外に人口のはけ口を求め、最終的にアジア・太平洋戦争の敗北に至りました。戦後は国内経済の発展と貿易によって人口増加に適応し、世界第2位の経済大国となりました。その結果、経済構造、社会保障制度、社会資本など、あらゆる社会システムと政策が人口増加と経済成長を前提とするようになりました。

現在は、人口増加と経済成長を前提とした社会運営が惰性のように続いています。政府は、経済の低成長を一時的な状態と認識し、金融緩和、財政出動、規制緩和と、かつての経済政策をフル動員しています。経済界の一部には、海外から移民を受け入れ、人口増加を図るべきとの意見もあります。

つまり、人口増加と経済成長に再び転換し、従来の社会運営を継続するのか、人口減少と経済成熟を受け入れ、それらを前提とした社会運営に転換するのか、岐路に立っています。現在の政府と経済界は、少なくとも経済政策については前者を選択しようとしています。一方、後者の意見もあり得るのですが、政治・経済では大きな流れになっていません。

自治体は、政府の地方創生政策によって、岐路に立っていることを半ば強制的に認識させられました。すべての自治体が、長期にわたる「人口ビジョン」を策定し、人口減少の現実と直面することになったためです。

しかし、どちらの道を進むのか、はっきり自覚して選択している自治体は少ないようです。婚活支援と移住促進で、人口のV字回復や維持が可能と考えている自治体も少なくありません。

重要なことは、人口減少を受け入れるとすれば、社会システムを抜本的に見直し、それに適応させる取組が必要になるということです。人口減少は税収減少を意味しますので、それでも安心して暮らせる社会にするためです。人口や企業が増えることを前提にしていた開発は取りやめ、限りある予算を他のことに使わなければなりません。

抜本的な見直しが求められる社会システムの一部として、自治体行政も例外ではありません。予算や政策はもちろんのこと、職員の能力も変えることが求められます。

さて、わたしたちはどちらの道を選択すべきなのでしょうか。

「人口増加を目指す道」は現実的か?

日本の進路は、大きな岐路に立っています。人口増加と経済成長に再び転換し、従来の社会運営を継続するのか、それとも人口減少と経済成熟を受け入れ、それらを前提とした社会運営に転換するのか。どちらを選択するかによって、あらゆる政策が変わってきます。

ただ、その前に「人口増加」という選択の実現可能性を見てみましょう。人口予測は、様々な将来予測のなかでもっとも手堅い予測です。合計特殊出生率のように変数もありますが、急激に大きな変化をしめすことはないと、経験則で明らかになっています。

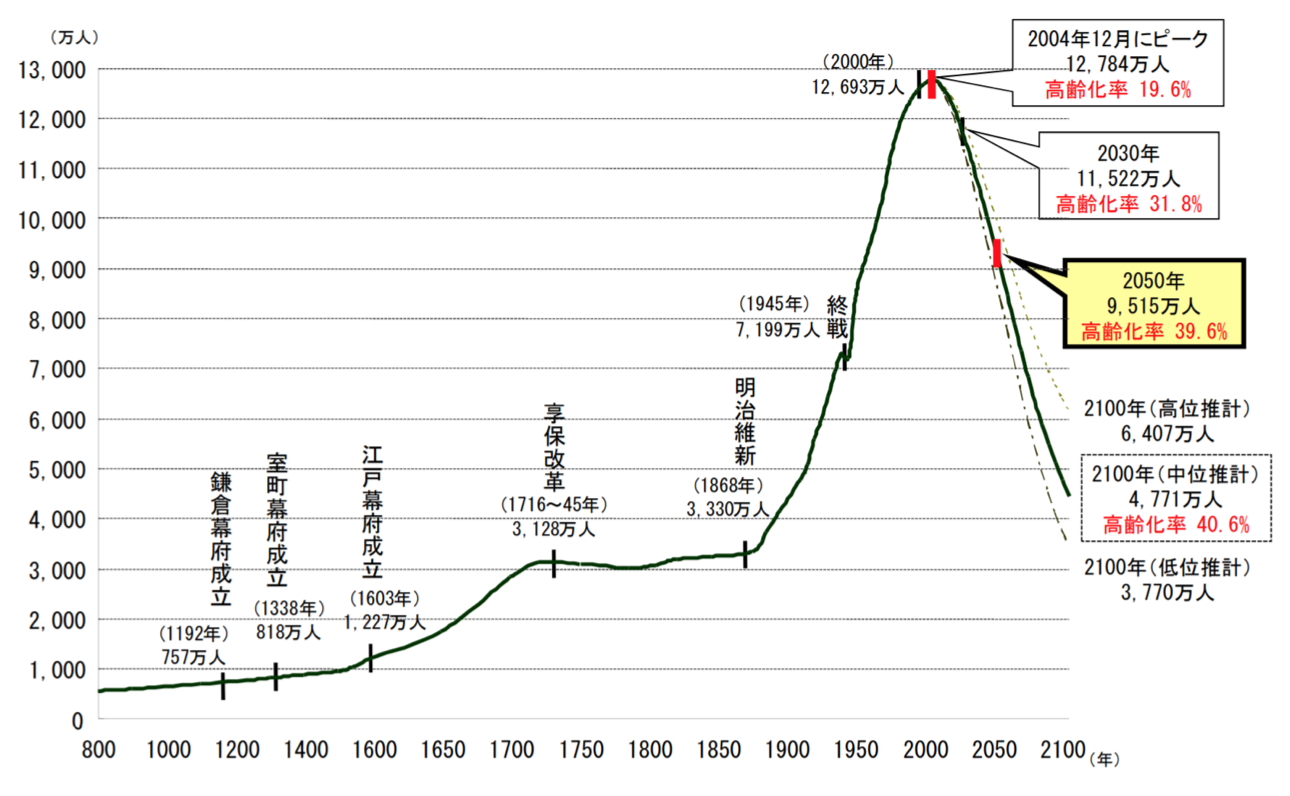

政府は、ベストシナリオであっても、国の人口が長期的に減少すると予測しています(図2参照)。出生率が、2030年に希望出生率(国民の婚姻・出産の希望がすべて実現した場合の出生率)の1.8になり、2040年に人口置換水準の出生率(出生数と死亡数がほぼ同じになった場合の出生率)の2.07になっても、当面の急激な人口減少は避けられません。2070~2080年頃になって、減少カーブがやっと緩やかになり、2100年頃から9千万人程度の人口で定常化します。それでも、現状のまま低い出生率で推移すれば、2060年に約9千万人、2100年頃には約4千万人まで減少すると予測されています。

つまり、楽観的なベストシナリオであっても、当面(50~60年)の間、国全体で急激な人口減少が避けられません。行政の政策でもっとも長期的なものは、気候変動政策やエネルギー政策ですが、それでも2050年が長期目標の年になっています。政策やプログラムの裏付けがない長期目標であっても、2100年です。ということは、政府や自治体で企画・執行する政策の前提としては「急激な人口減少」しかありえません。

海外からの移民受入によって、人口を維持・増加させることも非現実的です。海外からの移民を受け入れるにしても、2060年までに2千万人を受け入れて、ようやく現状の人口レベルを維持できる程度です。毎年50万人の移民を受け入れると、2060年には国民の6人に1人が、海外からの移民になる計算です。ちなみに、アメリカンセンターJAPANのホームページによると、アメリカではこれまで約5千万人の移民を受け入れ、現在でも年間約70万人の移民を受け入れているとのことです。日本の国民数はアメリカの約半分ですから、移民の規模感でいえば、移民国家のアメリカを上回るペースで移民を受け入れることになります。それでも、現状レベルの維持がせいぜいです。

移民受入で人口を維持・増加させるということは、アメリカのような移民国家を急激なスピードで目指すという、国家戦略の大転換を意味するわけです。現状では、シリア等からの難民の受入れですら、政府は消極的です。法務省の発表によると、2016年度の難民申請者10,901人のうち、認定数は28人、在留許可数は97人に過ぎませんでした。

要するに、岐路に立っているとしても「人口増加を目指す道」は、非現実的なのです。

出生率上昇でも人口のV字回復は見込めない

移民受入による「人口増加を目指す道」が非現実的だとしても、出生率の大幅な上昇によって、人口のV字回復が可能との考え方があります。出生率が、人口置換水準を大きく上回れば、人口は回復する計算になるからです。しかも、過去の出生率の実績は、人口置換水準を上回っていました。戦後最高の出生率は、1947年の4.32です。

過去の出生率が達成できないのは、お見合いの機会や妊娠の動機づけ機会が少なくなったからだとして、多くの自治体が直接的な出生率上昇の施策に取り組んでいます。内閣府「少子化対策白書」には、自治体の婚活支援や妊娠教育の事例が紹介されています。

しかし、婚活支援や妊娠教育で出生率の上昇は可能なのでしょうか。また、人口置換水準を上回る過去の出生率に回復させることは現実的なのでしょうか。それには、それらが課題解決の適切な手法であることと、他の先進国等と比較して現実的な水準であることを見なければなりません。

「少子化対策白書」で考察すると、結婚については、晩婚化と未婚化が課題になっています。結婚に対する意欲は低下していません(1-1-10図)が、非正規雇用の人に相手が比較的いない(1-1-14図)という実情があります。若者の年収が低下していて(1-1-12図)、非正規雇用が拡大している(1-1-13図)ことから、当事者の認識(1-1-11図)はどうあれ、晩婚化と未婚化の背景に若者の労働環境という、構造的な問題があると分かります。

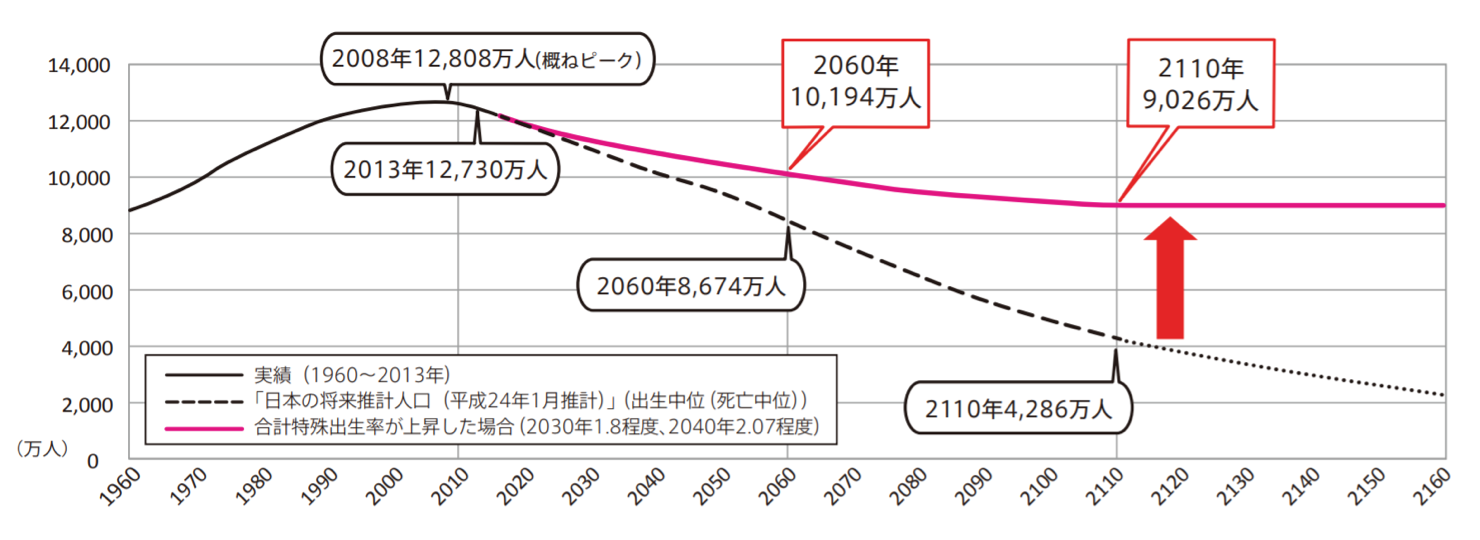

出産については、子育て費用や仕事に差し支えること、住宅環境、夫の育児参加等が課題になっています。図3をご覧ください。妻の全年代、特に若い世代で圧倒的に多い理由が子育て費用の高さです。高年齢や健康上の理由という、一見すると個人的に思える理由も、晩婚化の結果と捉えれば、社会の問題であると分かります。

希望出生率1.8というのは、これらの社会的な課題をすべて解決して、はじめて実現するのです。婚活支援で夫婦数が多少増えても、妊娠教育で知識が多少増えても、構造的な課題を解決しなければ、出生率は増加しません。

さらに、人口置換水準2.07を達成するには、子育て・若者向けの社会保障や予算を大胆に増額する必要があります。欧米で低下した出生率を回復させた国々(1-1-22図)は、所得等の経済的支援と、育児休業等の両立支援に取り組み、公的支出は日本の2~3倍あります(1-1-23図)。人口置換水準を目指すということは、約20兆円の日本の公的支出を2倍から3倍に増加させることを意味します。

つまり、若者の労働環境の改善と社会保障の強化を抜本的に行い、公的支出を2~3倍増しても、人口置換水準に届くのが精一杯で、人口のV字回復は見込めないのです。

移住者の増加で地域人口はV字回復するか?

日本全体で人口が減少し、出生率の上昇に限界があるとしても、地域単位で見れば、移住者の増加で地域人口がV字回復することが、可能性としてはありえます。全国的にどこの地域でも人口が減少しているのに、特定の地域だけ、人口が流入し続けるという状況です。

実際、移住者の増加で人口減少が増加に転じた地域はあります。例えば、北海道ニセコ町は、1980年まで人口減少で、その後横ばいでしたが、2000年から増加傾向にあります。これは、全年代で域外からの移住者が人口流出を上回っているためです。将来人口推計によると、2025年頃まで人口増加が続き、2040年頃まで横ばい、それでも高齢者人口が増加するため、その後に減少していくと想定しています。

それならば、どこの地域も増加に転じる可能性があるのでしょうか。ニセコ町は、国際的なスノーリゾートとして名高く、2009年から2013年の間で転入元としてもっとも多いのは外国です。この特殊要因に加えて、オープンな町政や環境に配慮したまちづくりなど、町政と住民も自らを変化させるため、大きな努力を払っています。民主的な行政運営を定める「自治基本条例」を全国で初めて制定したのも、ニセコ町です。それでも、増加は永遠に続かず、2040年頃から急激な減少に転じると予測されています。

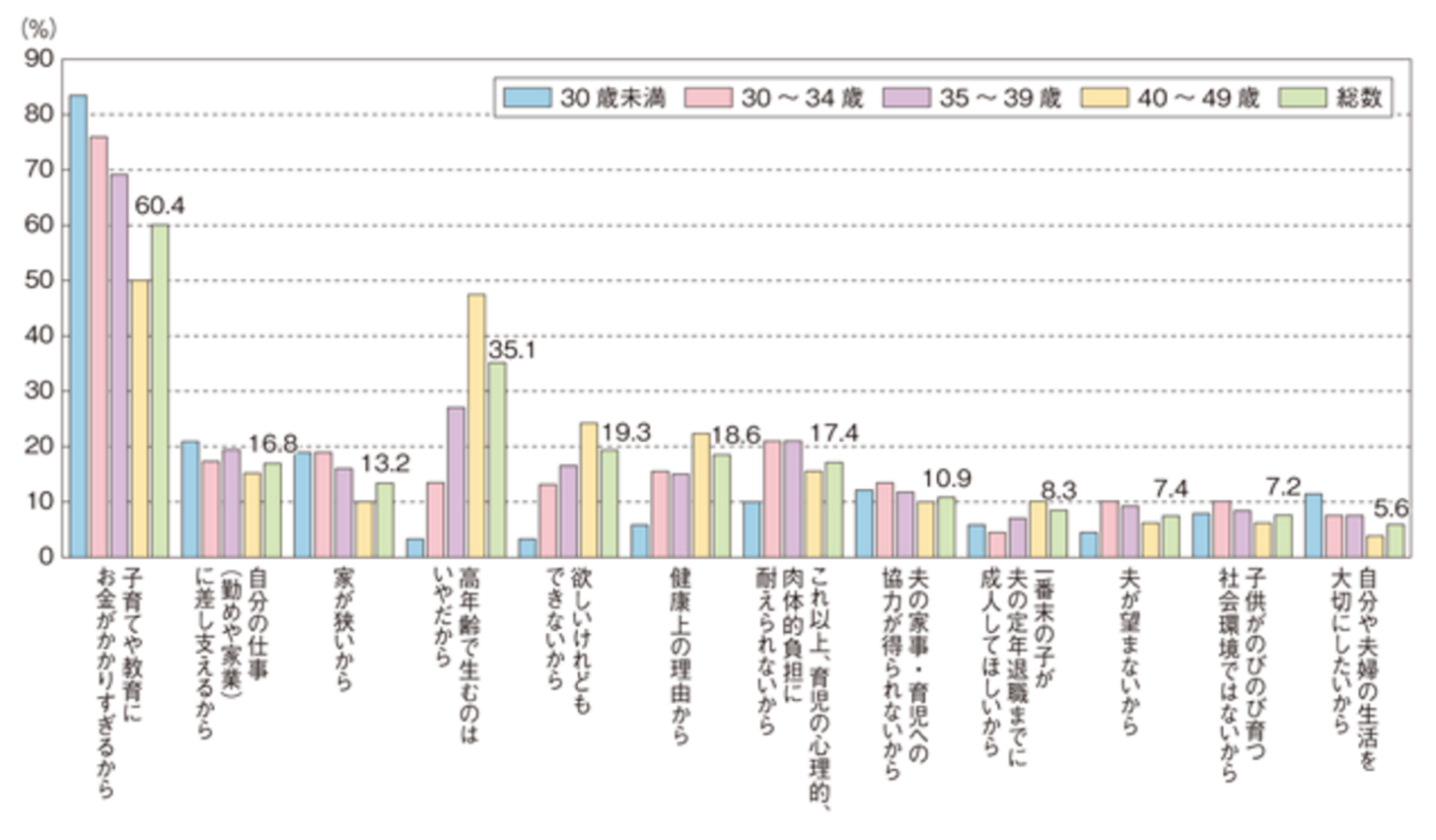

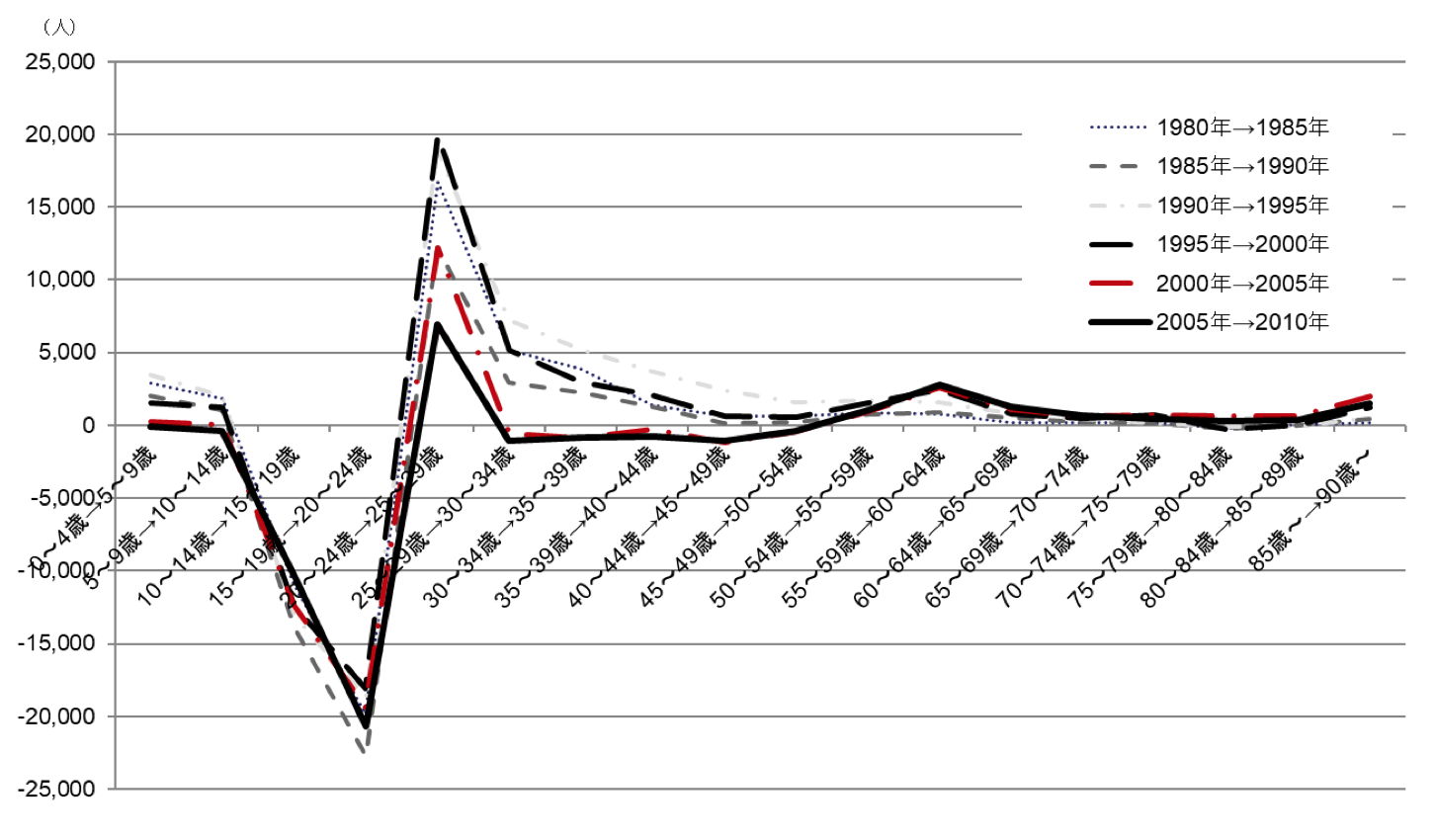

残念ながら、移住増加の特殊要因がない多くの自治体では、移住者で人口増加に転じる可能性はありません。なぜならば、人口流出が大きくなり、流入がそれほど増加しない構造的な要因が、日本全体に横たわっているからです。図4は、長野県の社会移動の動向です。東京や大阪、名古屋、京都等の大都市を除けば、全国の地方もこれに近い社会移動の動向になっています。

非大都市圏の社会移動の特徴は、若者が移動せざるを得ない点にあります。おおむね10代後半に地方から大都市へ流出し、20代から30代で大都市から地方に戻ってくるのが基本ですが、過去に比べて流出傾向に変化が少ない一方、流入が弱まっています。要は、進学で大都市に行き、そのまま大都市で就職してしまう人が増えているのです。60歳前後で流入増加の傾向はありますが、若者の流入減を打ち消すほどではありません。

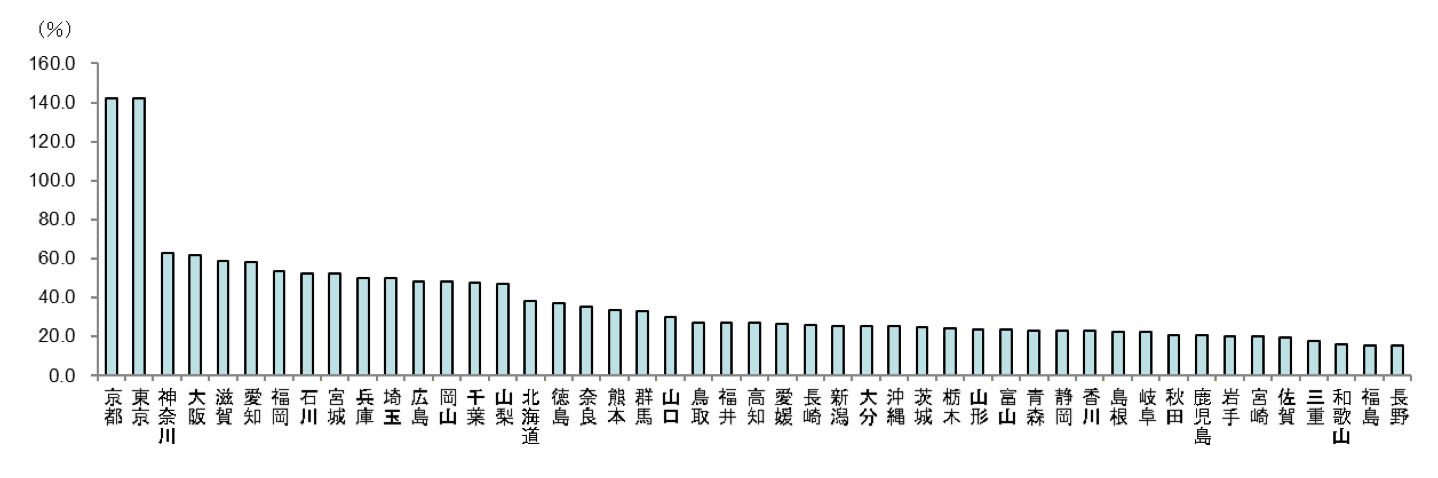

最大の構造的要因は、大学など高等教育機関の大都市集中にあります。18歳人口に対する大学入学者数で見ると、後者が上回るのは東京と京都だけで、他の道府県は下回っています。全国32道府県で、18歳人口に対する大学入学者数は4割以下で、長野、福島、和歌山では2割を切っています。こうなると、大学進学を望むならば、出ていくしかありません。

つまり、移住者の増加によって、人口をV字回復させることは非現実的です。もちろん、人口減少の勢いを緩和するために、移住者を増やすための努力は重要です。ただ、構造的要因を無視して、本人の望まない社会移動を止めることはできないのです。

国策が地域の人口減少を加速させている

若者の大都市集中を招いている最大の要因は、大学など高等教育機関の大都市集中です。大学や学部の立地は自由でなく、文部科学省の認可事項であるため、政府の方針によって大都市集中になったといえます。図5の都道府県格差は、国策の結果なのです。

国際的に見れば、大学の大都市集中に必然性はありません。例えば、アメリカを代表する大学の一つ、ハーバード大学は、マサチューセッツ州のケンブリッジという人口10万人の都市にあります。イェール大学のあるコネチカット州のニューヘイブンという都市は、人口13万人です。イギリスを代表するオックスフォード大学のオックスフォードという都市も、人口16万人です。大学の価値と都市の規模は関係ないのです。

2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会も、東京への人口集中を招く政府の政策です。政府が2014年12月に閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」は、首都圏への人口流入について「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催は、それを増幅させる可能性が高い」と認めています。そして、首都圏への人口流入が「このまま推移すると、過密の東京圏と人が極端に減った地方が併存するような形で人口減少が進行していく可能性が高い」と指摘しています。

オリンピック・パラリンピック東京大会は、公共事業の東京集中も招きます。そのため、建設労働者の首都圏集中を引き起こします。これまで、公共事業は地域の人口を維持する重要な要因と考えられていましたが、首都圏集中の要因に転換しつつあるのです。さらに、労働者の不足や人件費の高騰により、東日本大震災からの復興事業の足を引っ張る点も無視できません。復興の遅れは、被災地からの人口流出を加速させてしまうでしょう。

政府によって主導されている大都市での再開発誘導も、大都市への人口集中を引き起こしている要因です。容積率等を緩和することにより、これまで以上に大規模なオフィスビルやマンションを建てられるようにする政策です。当然、それに伴って新たな企業が立地し、新たな住民が居住します。その住民たちは、どこからか移り住んで来る人々です。この政策の根拠になっているのは「都市再生特別措置法」で、内閣総理大臣を本部長とする都市再生本部が政府に置かれています。

しかも、大都市での再開発誘導を政府で担当しているのは、地域の人口減少対策を担うのと同じ大臣、同じ組織です。いずれも、地方創生担当大臣の所管で、内閣府地方創生推進事務局が担当しています。右手で大都市への人口集中を加速させ、左手で集中を抑制しようとしているのです。

このように、大都市への人口集中の背景には、それを促進する国策があります。矛盾する政策を改めない限り、大都市への人口集中は続くことになるでしょう。

長期的に定常社会を目指す

「人口減少を認める道」は、人口減少を容認して放置することではありません。当面の人口急減が避けられないことを認めた上で、それでも住民の暮らしと地域の経済が破たんしないように手を尽くす政策路線です。むしろ、現実もしくは近い将来に現実となる地域課題と真正面から格闘する、徹底的な現実主義です。

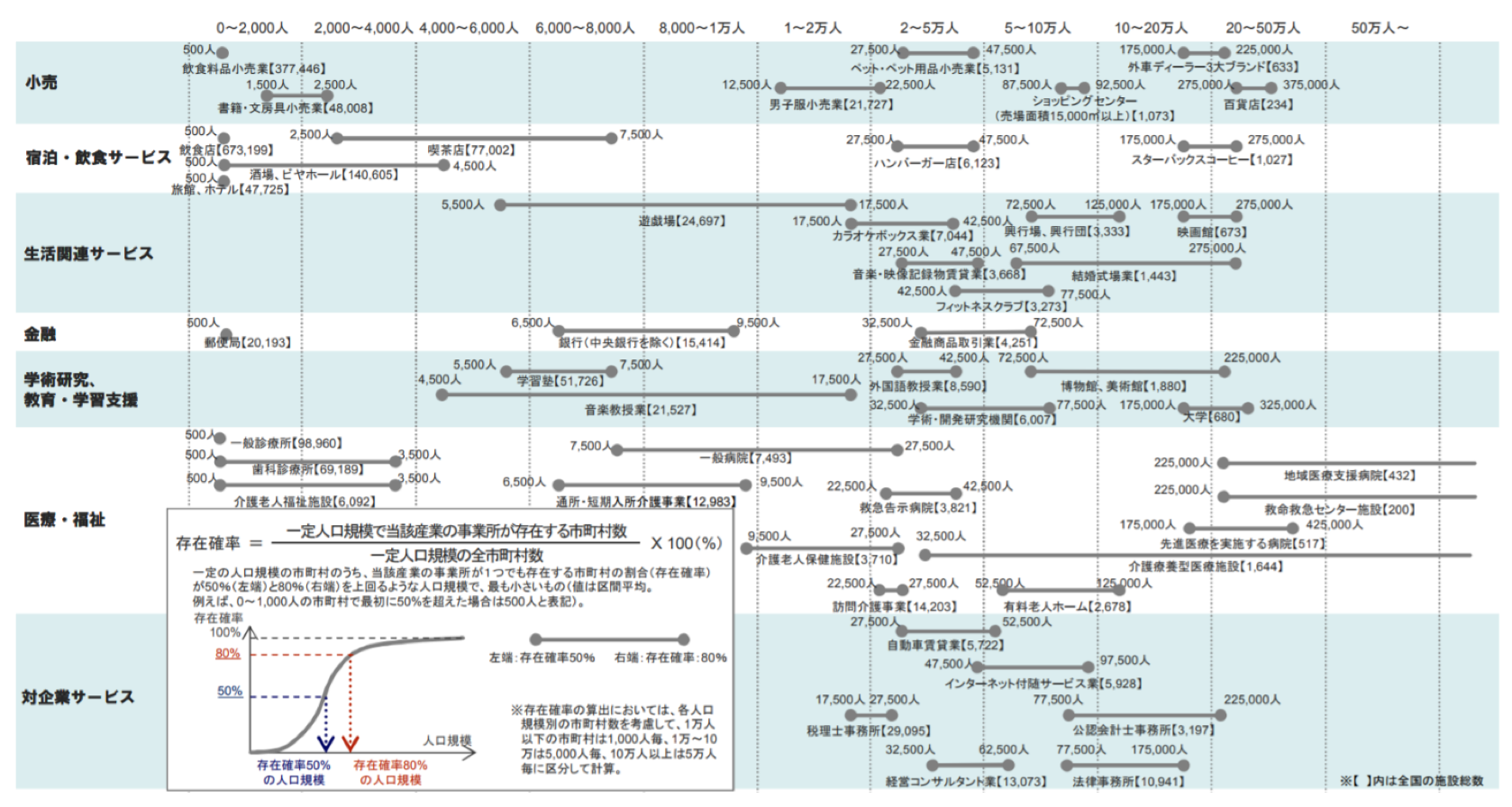

住民の暮らしを考えれば、ある程度の範囲に、ある程度の社会サービスを提供する施設を維持しなければなりません。図6は、社会サービス施設を維持するため、どれだけの人口を要するか、示したものです。普段は小さな診療所に通うとしても、いざという時には大きな病院で高度な医療を受けたいものです。高度医療は、かかる患者数が少ないため、かなりの人口がいなければ維持できません。広範囲で人口減少が進んでしまえば、高度医療を維持できなくなってしまい、ますます人口減少を加速させることになってしまいます。

そのため「人口減少を認める道」であっても、人口を確保するための政策は必要です。政策効果の打消しを防ぐため、「人口増加を目指す道」は当然のこと、「人口減少を認める道」でも、最低限、次の課題に対して国と自治体が協力して取り組まなければなりません。

若者の結婚と出産を阻む社会的な要因を解消すること

解消すべき社会的な要因は、低所得・長時間・不安定の労働環境、人間関係がタコツボ化しやすい社会環境、高家賃・低質・職住遠離の住宅環境、高料金・遠距離・デジタルディバイドの移動・通信環境、費用・時間・苦労の集中する子育て環境などです。

大都市への人口集中を加速する政策的な要因を解消すること

解消すべき政策的な要因は、大都市の容積率緩和と再開発への投資、大都市での新規住宅開発と用地供給、大都市を会場にする大規模な国家イベントと財政投資、国際的に高いレベルにある大学の大都市集中などです。

地域間移動の流動性を阻む構造的な要因を解消すること

解消すべき構造的な要因は、地域間移動における公共交通料金の高さ、マイカーを必須とする地方都市・農山漁村の移動環境、若者・女性・新参者の参画を好まない地域の意思決定、国内外の多様な文化や個性を差別・排撃する文化などです。

「人口減少を認める道」は、21世紀後半からの人口の安定化、すなわち長期的に定常社会を目指すこと道なのです。歴史的に見れば、江戸時代のような定常社会は珍しいことでありません。むしろ、近現代のような人口急変社会の方が珍しいのです。

そして、その定常社会を持続可能な社会としていくことは、決して後ろ向きの発想でなく、前例のない新しい社会を創造するという、パイオニアの道なのです。

—-

地域政策デザインオフィス「政策ブログ」より再構成