実態とは異なる環境への取り組みを広告で宣伝する「グリーンウォッシュ」。国内でも散見されるが、化石燃料会社や電力会社の広告は、ニューヨーク市の基準で見ればアウトである。

ニューヨーク市が石油会社を訴えた

2021年4月22日、石油大手3社(エクソンモービル、BP、シェル)と米石油協会が、広告などを通して消費者を騙すグリーンウォッシュをおこなったとしてニューヨーク州上級裁判所に提訴された。訴状には具体的な罰金額なども書いてある。提訴したのは、市民団体やNGOではなく、ニューヨーク市だ。デブラシオ市長は、「石油会社はウソの広告を流して州の消費者保護法を明らかに違反した。裁判所で会おう」とコメントしている(ニューヨーク州HP)。

グリーンウォッシュとは、表面上を取り繕うことを意味する「ホワイトウォッシュ」と「グリーン」を掛け合わせた造語で、あたかも環境に良さそう、エコであると見せかけ、意図的に消費者の誤解を招くことを示す。

米ニューヨーク市の訴状では、50以上の具体例をひいて、下記のような広告をグリーンウォッシュとしている。

- 売り上げ・収益・投資額の大部分が化石燃料関連であり、それが実際には継続・拡大する傾向あるいは計画があるのに、それに対しては沈黙しつつ、実際にはビジネス全体から見れば小さな部分でしかない再生可能エネルギー(以下、再エネ)、革新的技術(水素、バイオ燃料など)、CCS(炭素回収・貯留)、電気自動車などへの投資あるいは投資計画を過大に強調する。そのことで、自社が「グリーン」あるいは「クリーン」であるという虚偽のイメージを消費者に与える。

- 水素、天然ガス、バイオ燃料などの燃焼時の二酸化炭素(CO2)排出量が小さいことを主張し、生産時の二酸化炭素やメタンなどの発生は無視する。技術的な難しさや経済合理性についても言及しない。

- 再エネのバックアップ電源として化石燃料が必要と主張をする(実際には、すべての電源にはバックアップが必要であり、再エネのバックアップとしては、電力融通、蓄電、需要側管理、揚水発電などさまざまな対応方法や技術がある)。

- 「世界が2050年ネットゼロを目指すのを支持する」と言いながら、自社の実際のビジネス計画は「2050年ネットゼロ」に全く整合していない。

このようなグリーンウォッシュ広告は米国に限らない。欧州でも、「化石燃料会社がTwitter、Facebookに投稿した3,000件以上のオンライン投稿や動画のうち、63%が(多くが実態とはかけ離れているのに)自らをグリーンと紹介していた」という調査結果がある。

日本ではほぼすべてがグリーンウォッシュ

このニューヨーク市の基準で考えると、日本の化石燃料会社や電力会社の広告は、ほぼすべてがグリーンウォッシュとなる。また、多くの企業や自治体が「2050年ネットゼロ」を宣言しているが、2030年までも含めた具体的なロードマップがなかったり、商用化が見通せない「革新的技術」などに頼ったりする場合、それも多くがグリーンウォッシュとみなされる。

例えば、エネオスは、日本の石油元売り最大手であり、世界では第6位の規模を持つ。このエネオスは、2021年の東京オリンピックで「水素」のオフィシャルスポンサーであり、大江戸線の国立競技場前駅には、「オリンピック・オフィシャル水素」という広告がホームの壁一面にあった(写真)。

これを見て筆者は、まず水素という元素に「オフィシャル」という冠をつけるというたくましい商魂に感心した。エネオスは、「オフィシャル水素」の利用に関して、そのニュースリリース(2019年12月20日)には「大会期間中、投入される大会用車両のうち約500台は、走行中にCO2を排出しないFCV(著者注:燃料電池車)となります。当社は、これらのFCVに対し…(後略)」とある。しかし、走行中にCO2を出さなくても、化石燃料を用いて水素を製造すればCO2を出す。エネオスの説明を見る限り、福島の水素製造センター(再エネ由来)を使った水素を「一部」使っているようなものの、その具体的な量はニュースリリースには記載されていない。

また、最近になってINPEXと社名を変えた国際石油開発帝石は、「2050年絶対量ネットゼロ」などの目標を定めている。しかし、その「2050年絶対量ネットゼロ」には、温室効果ガス(GHG)排出量の大部分を占めるスコープ3(燃料使用の際などの排出量)は含まれていない。エネオスのホームページなどには「スコープ1と2のみ」と但し書きがあるものの、その量的な関係は書かれていない。これでは、スコープに関して十分な知識がない人の場合、「2050絶対量ネットゼロ」だけが頭に残ると思われる。INPEXは、ラジオなどのメディアで「地球にやさしい」という曖昧な言葉を使いながら、自らを「クリーン」な企業と宣伝している。これらは、前述のニューヨーク市のグリーンウォッシュの基準によるとアウトである。

日本中のNGOが注目する松島火力発電所

現在、日本で温暖化問題に関わっている市民団体やNGOがもっとも重大なグリーンウォッシュとして注目しているのが、長崎県西海市にある電源開発(J-Power)の松島火力発電所だ。この発電所は、1981年に稼働を開始した同社の中でももっとも老朽化した低効率な石炭火力発電所である。この石炭火力発電所は、「2050年ネットゼロ」や「2030年GHG46%削減(2013年比)」を宣言した政府のエネルギーミックスのシナリオでは廃止対象となっている(そうしないと計算が合わなくなる)。

しかし、2021年4月、電源開発は石炭ガス化設備付加などによってCO2排出削減をめざす「GENESIS 松島計画」を発表した。これに対して、市民団体やNGOは、政府目標を無視した老朽石炭火力発電の延命工作と批判している。なぜなら、たとえ石炭ガス化がうまくいったとしてもCO2排出はわずか1割減少するだけだからだ。すなわち、設備容量は50万kWなので推定で年間約270万トンのCO2排出が続くことになる(ちなみに鳥取県全体の年間排出量が約400万トン)。「アップサイクル(元の製品よりも次元・価値の高いモノを生み出すという意味)」という言葉を使って宣伝しているが、これもニューヨーク市の基準だと明らかにグリーンウォッシュ広告となる。現在、環境アセスメントの初期段階(2021年9月に計画段階配慮書を提出)であり、NGOなどが「計画中止を求める意見書を」と呼びかけところ、2週間ほどで800件以上の温暖化促進を懸念する意見書が長崎県庁の担当窓口には届いた。

市民団体、NGO、そして研究者がもっとも恐れるのは、このような計画が認められると、他の古い石炭火力発電所が同様の計画で延命を申請し、認められる可能性があることだ(これらは「ゾンビ石炭火力」と呼ばれている)。そうなれば、後述するように、パリ協定で決まり、グラスゴー気候協定で再確認された1.5℃目標達成にはまったく不十分な日本政府の「2030年GHG46%削減(2013年比)」でさえ、ほぼ100%実現不可能となる。

日本政府自体がグリーンウォッシュ

このような化石燃料会社や電力会社のグリーンウォッシュは、政府のエネルギー基本計画に帰因する。なぜなら、政府自らが、カーボンニュートラルの実現に向け、石炭火力を維持しながら水素・アンモニアを発電用の燃料として利用する方針を決めているからだ。実際に、電源開発の「GENESIS 松島計画」も、具体的な詳細は示されていないものの、水素・アンモニアとの混焼や炭素回収利用貯留技術 (CCUS)でCO2排出削減をめざすとしている。

しかし、水素・アンモニア関連で今動いているのは、海外で天然ガスや褐炭(低品位の石炭)からの水素やアンモニアを製造している事業がほとんどであり、実態はCO2の大量排出を伴う新たな化石燃料開発事業である。国際エネルギー機関(IEA)は、パリ協定の1.5℃目標達成には、先進国は電力部門対策として2030年に石炭火力全廃、2035 年には完全に脱炭素化することが必要としている。しかし、日本の政府、化石燃料産業、電力産業などの方針は完全にこれに反する。

水素、アンモニアの課題は製造・運搬方法とコストだ。現状は化石燃料からつくられておりコストも高い。生産時にCO2やメタンの排出も伴う。仮に再エネからつくられて、多少コストも安くなったとしても、再エネで直接的に電力をつくった方が、はるかにコストという意味でもエネルギー効率という意味でもCO2排出削減という意味でも合理的だ。ゆえに、水素を重視する欧州でも、水素で電力をつくるのではなく、再エネで余った電力を水素で一時的に蓄えたり、水素でしか脱炭素できない分野(後述)で使ったりするというのが水素利用の中心である。また、それらの多くが計画段階であり、実際に投資されるかどうかはわからない。さらに、仮に日本政府や電力会社が言うように、確実に電気代上昇を招く多額のコストをかけて2030年までに日本で水素やアンモニアの数割程度の混焼が可能となった場合でも、残りの燃料として石炭やLNGを燃焼し続けることになり、大量のCO2排出が続く。日本の2030年目標達成が不可能になることは変わらない。

CO2を回収して地中に貯留したり化学的な反応で有用物質を作ったりするというCCSあるいはCCUSも技術的な課題が多い。コストも高い。そもそも日本では貯留する場所も決まっていない(場所によっては地震を誘発するという研究もある)。放射性廃棄物の処理問題とまったく同じで、処理方法や廃棄場所などが決まる前に計画あるいは宣伝・広告だけが前のめりで進められている。

さらに税金を払う国民の一人として問題だと思うのは、これらの技術に多額の公的補助金が供与されていることだ。例えば、政府は、2兆円の「グリーンイノベーション基金」を創設し、企業に対して10年間支援する。このうち、2025 年までの5年間の合計で100億円以下程度、かつ5年間の委託事業及び助成事業を合わせた事業総額200億円以下程度の範囲で「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/アンモニア混焼火力発電技術研究開発・実証事業」などが公募され、東京電力と中部電力の火力部門の合弁によるJERAと前出の電源開発がそれぞれこの補助金を受けている。

原発・火力・水素への巨額な補助金

筆者は、政府の補助金自体は否定しない。産業政策として必要不可欠だと考える。また、後述するように、ある程度の水素利用もネットゼロの実現には必要である。しかし、言うまでもなく現状の日本におけるエネルギー・ミックス、再エネ・省エネのポテンシャル、各発電エネルギー技術の将来性などを考慮した議論を十分にした上での優先順位づけが望ましい。

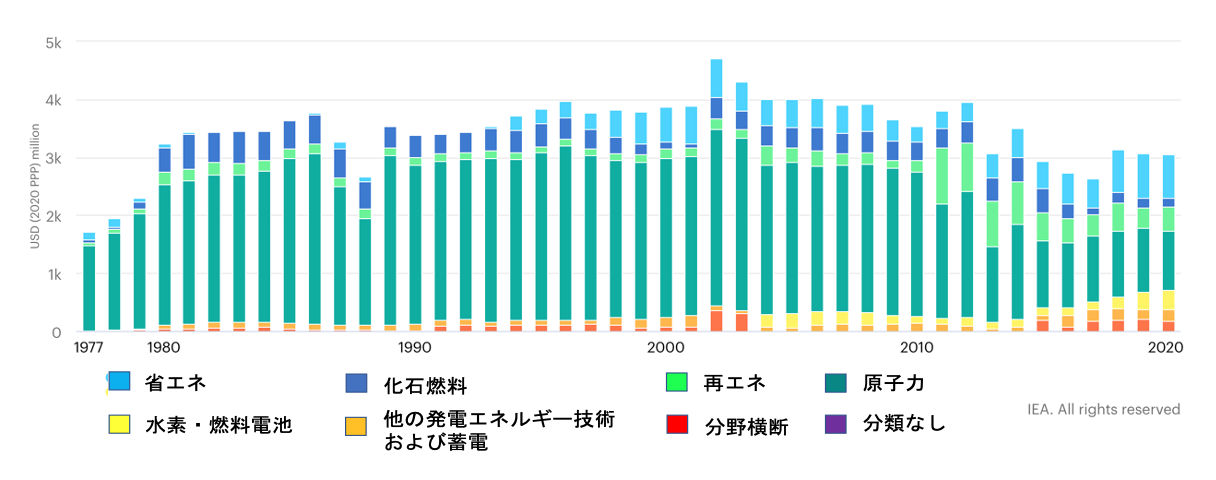

国際エネルギー機関(IEA)のデータベースによると、日本の場合、過去40数年において、そのエネルギー関連の技術開発に対する公的資金補助の約8割は原子力発電技術に供与されており、化石燃料が約1割だった。2011年の福島第一原発事故後、原子力が減って再エネ関連の補助金は一時的に増えたものの、直近の2020年では、原発が4割で、再エネと水素・燃料電池がそれぞれ2割程度となっている(図1)。

図1. 日本における各エネルギー発電技術に対する公的補助金額の推移

すなわち、これまでは原発や化石燃料に対して圧倒的な量の補助金が供与されており、2005年からは水素・燃料電池も増えている。一方、再エネや省エネに対する公的補助金は十分だったとはとても言い難い。

現在、世界の多くの研究者が、水素などの革新的技術が必要となるのは、ネットゼロに必要な100%近いCO2削減量のうちの最後の10%程度だとしている(現時点の技術では航空機・船舶の燃料、長距離トラック、産業用高温熱の再エネ代替などは難しい)。しかし、これは残りの90%の削減は既存の再エネや省エネ技術などで実現できることを意味する。すなわち、水素やアンモニアは、少なくとも短中期的での補助金付与の優先順位が高い研究開発とは言い難い。予算制約がある中、日本の現状での低い再エネ電力割合などを考慮すると、再エネや省エネへの研究開発や普及のための補助金をより多く出した方がCO2排出削減だけでなく経済合理性という意味でも望ましいはずだ。

電力会社の本音

政府が多額の補助金を注ぎ込んで発電利用の水素・アンモニアを推進しようとしているのは世界で日本のみと言っても過言でない。また、CCSに関しては、過去十数年、多くの国が導入を試みたもののうまくいかず、現時点でCCS付き火力発電所は、カナダの11.5 万 kWの小型施設ひとつだけである。今では、国際エネルギー機関(IEA)もCCSに関して多大な期待はできないことを明らかにしている。

なぜ日本だけがこのように将来性のない技術に資金を注ぎこむ、あるいは注ぎこむふりをするのか。その理由は、一言で言えば、政府も企業も今の火力発電と原発を中心としたエネルギーシステムを少しも変えたくないからだ。石炭火力を持つ電力会社の本音は、1)稼ぎ頭の石炭火力を廃止すると大きな収入源がなくなるので債務超過になって経営が苦しくなる、2)とりあえず「水素・アンモニア・CCUSを活用する」と言っておけば政府は厳しいことを言わないばかりか多額の補助金ももらえる、3)他社も似たようなグリーンウォッシュをやっており、それが強く世間で批判されるような状況にはなっていない、などだろう。ゆえに、ビジネスモデルを根本的には変えようとしない。また、実際には企業が多額の資金を注ぎ込んでいる状況でもない。多くが政府の補助金頼みの計画段階であり、資金を注ぎ込んでいるふりをしている側面もある(明らかにリスクが大きい投資をあえて自己資金だけでするような企業はない)。

2021年12月17日、前述の松島石炭火力発電所の環境アセスに関して環境大臣の意見というものが出た。しかし内容は、お決まりの「2030年や50年に向けたCO2排出削減への対応の道筋が描けない場合には事業実施の再検討を含め、あらゆる選択肢を検討することが重要」であった。どうみてもCO2排出削減への対応の道筋が見えていないのに、表現は曖昧だ。責任に関しても、電力業界全体の集団責任にしている。これでは、個別の電力会社は痛くも痒くもない。

「石炭火力債務証券化」など具体的議論を!

一方、火力発電、特に石炭火力発電所の早急な廃止は絶対に避けられないという共通認識のもと、各国では政府と企業との間の具体的な条件闘争や出口戦略策定のフェーズに入っている。例えば、米バイデン政権は「2035年電力部門ゼロエミッション」「2030年電力部門エミッション80%削減」を目指しており、石炭火力ゼロは言うまでもなく天然ガス火力も大幅に削減しようとしている。

その米国では、電力会社が石炭火力発電に関わる債務を証券化して市場から資金を集め、石炭火力を早期に廃止し、同時に再エネ発電に投資するという「石炭火力債務証券化(Coal-Debt Securitization)」というスキームがつくられている。これは、電力会社、金市民団体、金融機関、州、国の5者が長い時間をかけて協議してできあがったスキームで、電力会社が債務不履行で倒産することはなく、電力からのCO2排出は減り、電力価格が高くなることはない。つまりwin-win-winとなる。バイデン政権は、エネルギー転換によって雇用が全体としては増加し、電気代も上昇しないとしている。国際エネルギー機関(IEA)をはじめ多くの研究機関も同様の研究結果を出している。

しかし、日本では、このような真剣で具体的な議論や動きはゼロだ。その背景にあるのが、なんとなく温暖化問題は遠い先の話、あるいは米国、中国、途上国などがやればいい話であって、自分たちは関係ないと多くの人が考えていることがある。ゆえに、内容が伴わない言葉だけの「2050年ネットゼロ」など大量のグリーンウォッシュが溢れているのに、国民がそれを深く追求したり批判したりしない。国民がそうだから、政府や企業も議論や判断を先送りし、今のエネルギーシステムやビジネスモデルを維持することに疑問や罪悪感を持たない。さらにその背景には、気候変動対策なんてどうでもよいという社会意識および自分たちの短期的な経済的利益の方が大事という利害関係者の本音がある。

最後に実例をもう一つ。2017年3月に南アフリカの高等裁判所は気候変動影響を考慮していない石炭火力発電所の建設許可を違法とした。2020年11月にはドイツの上級行政裁判所が代替案(天然ガス)の検討がなされていないことなどを理由に石炭火力建設を違法とした。一方、筆者がかかわった仙台での石炭火力稼働差止裁判(2021年4月結審)では、一審の裁判長が初日に「温暖化問題は争点としない」と宣言し、議論をすることさえ許さなかった。原告が控訴中の神戸の石炭火力建設に関する行政訴訟に関しても、一審判決は「気候変動に関しては原告不適格」であった。議論も訴えることもできない。それが日本の現状だ。

—

論座「日本で吹き荒れるグリーンウォッシュの嵐」(2022年1月18日)」より改稿