複合危機の時代である。気候危機に直面し、パンデミックが世界を覆った。資本主義による格差や貧困、社会の分断がますます拡大し、気候危機の被害やパンデミックの影響も格差を襲う。

同時に、歴史的な偶然だが、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー(再エネ)と蓄電池、そして電気自動車(EV)などが、予想を超える勢いで拡大している。これは気候危機には数少ない希望である。私たちが目指すべきエネルギーの可能性を探る。

文明史的な複合危機

いま、私たちが直面している気候危機に対して、あらん限りの警鐘が打ち鳴らされている。2021年8月に発行された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第六次評価報告書」では「人間活動が気候変動の主因であることは疑う余地がない」と初めて断定した。すでに世界中で暴風雨や異常高温と森林火災など異常気象が多発するなど気候変動の影響が顕われはじめており、最悪の場合、私たちが生きている間に、人が住めない惑星になる恐れがあると多くの科学者が警告しているのだ。気候変動は、もはや人類が直面する最大の危機といってもよいだろう。

パンデミックのために一年遅れで開催された英国グラスゴーでの気候サミット(COP26)には、世界120カ国の首脳が参加する首脳級会合も開催され、世界の気温上昇を産業革命前に比べて1.5℃に抑えることが合意された。しかし、主催国の英国ジョンション首相が目指した石炭の段階的廃止の合意はできず、各国の提出した削減目標の積み上げでは1.5℃目標の達成には不充分と評価されている。岸田文雄首相も参加したが、石炭火力に固執する姿勢を批判されて、日本は常連の「化石賞」を受賞した。

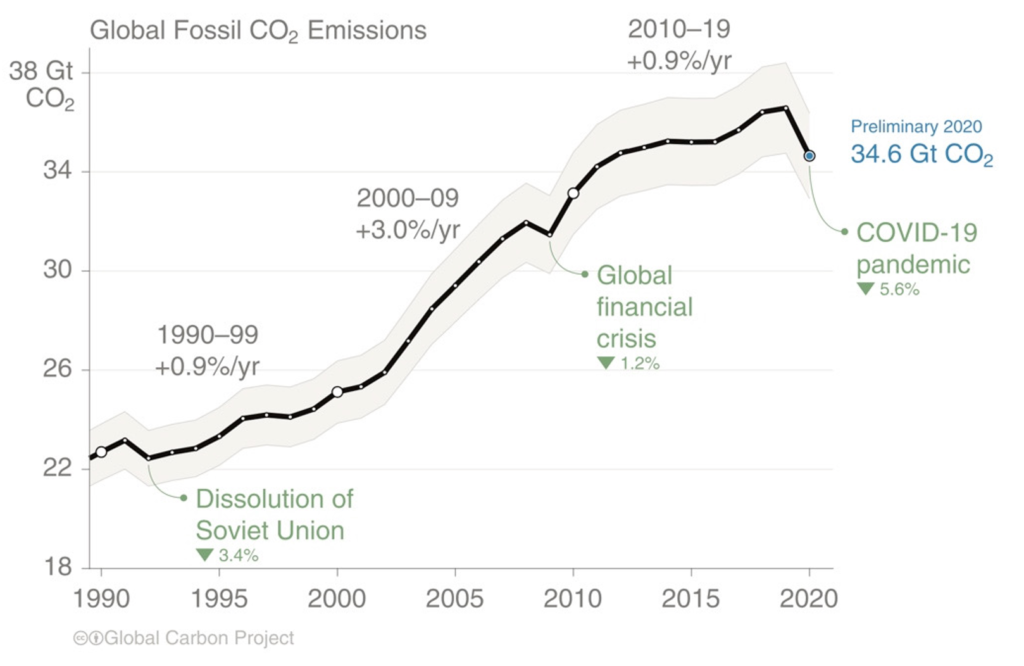

2020年初頭から世界を覆った新型コロナ感染症(COVID-19)パンデミックの初期は、街角から人通りが消え、国際線フライトの九割が消えるほどの厳しいロックダウンや行動制限が世界中で行なわれた。それでも、気候危機を緩和する効果は限られ、「緑の回復」の掛け声の一方で、いま、むしろ温室効果ガスは各国の復興政策でコロナ以前の増加基調に戻ろうとしている。

資本主義や成長そのものを問い直す声も大きい。SNSでフェイクニュースが飛び交い、ITやAI技術の進展が大統領選挙の操作に利用されるなど、民主主義の基盤が危ぶまれる時代となった。気候危機やパンデミックなど複合危機を前になすすべもなく立ちすくみ、取り残されている日本の姿もあぶり出された。

ビルド・バック・ノーマル

新型コロナ・パンデミックからの復興では、人類はチャンスを逸しつつあるかもしれない。パンデミックの初期は、まだワクチンもなくロックダウンや行動制限が各国で厳しく行なわれた。多くの都市の空気が澄みきり「インド北部から何十年ぶりにヒマラヤ山脈が見えた」といったニュースも聞かれた。

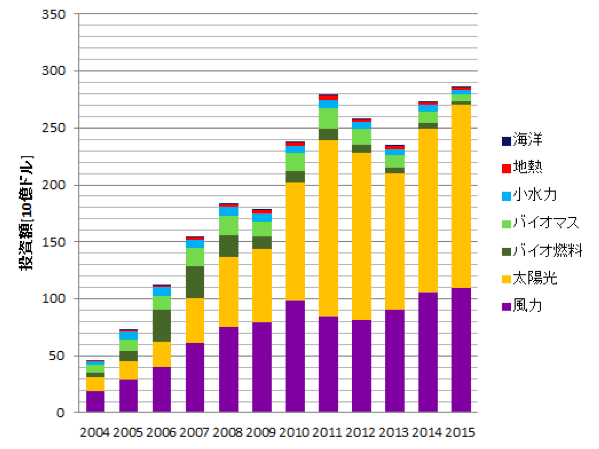

ところが、それほどの行動制限でも影響は限定的だった。2020年の1年間で見ると、前年比でGDP3〜5%減、エネルギー5%減、エネルギー起源CO2は5〜6%減と評価されている[1](図1)。

[1] GDPはIMF(国際通貨基金)、エネルギーはIEA(国際エネルギー機関)、エネルギー起源CO2はUnited in Science 2021による。

図1. COVID-19パンデミックの影響

パンデミックの早い時期から、「グリーンリカバリー」(緑の復興)や「ビルド・バック・ベター」(より良い復興)を期待する声が世界中で満ちていた。ところが、世界全体で2021年上半期までにクリーンエネルギーに投資された3,800億ドル(約43兆円)は、パンデミック復興総予算のわずか2%にすぎなかった[2]。日本の「GoToトラベル」のように、緊急予算の大半は、目先の経済刺激策で「元の日常に戻す」ことに費やされ、気候危機対応やエネルギー転換、社会格差是正には必ずしも配慮されなかった。そのため現状の予測では、パンデミックの影響は、それ以前の温室効果ガス増大のペースを2年遅らせただけにとどまり、今年前半にはリバウンドして一昨年レベルと同じかそれ以上に戻ったと国連は報告している。

[2] IEA Sustainable Recovery Tracker (2021年7月)

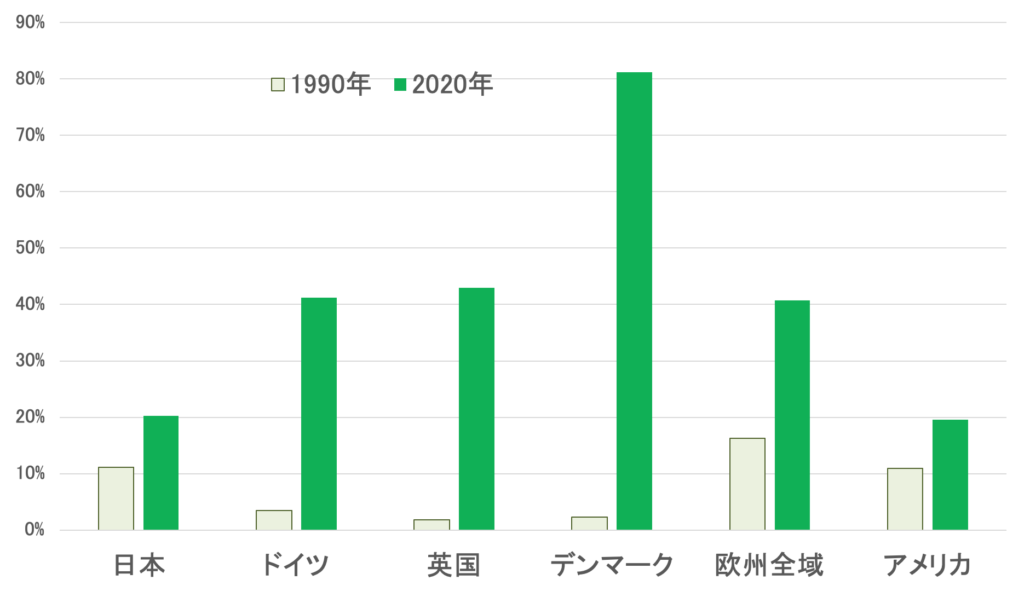

とはいえ、昨年だけで評価することは早計かもしれない。「より良い復興」を目指すには、熟慮した効果的なプログラムを新しく起案する必要があり、その合意と実施には政治的な協議に時間を要するからだ。80兆円を投じて既存住宅3,400万戸の断熱改修とエネルギー自立を進める欧州連合(EU)グリーンリカバリーの目玉政策の「リノベーション・ウェーブ」や、バイデン米政権の2兆ドル規模のインフラファンドも、いずれもこれからの実施であり効果が表れていないことはやむを得ない。過去を振り返っても、気候変動が国際政治の重要テーマとなった1990年以来、デンマークやドイツなど欧州各国は、気候変動を政策の柱に置いて中長期的なエネルギー転換を着実に成し遂げている。他方で日本は、これまでの取り組みでもエネルギー転換で遅れており、その落差は大きい(図2)。

図2. 世界主要国の再エネ電力比率の増加(1990年 → 2020年)

気候危機へ両極からの議論

気候危機への対応をめぐって、両極の議論がある。ひとつは「エコモダニスト」と呼ばれる考え方で、技術革新によって二酸化炭素排出量や物質消費の増大と経済成長とを「デカップリング」(切り離す)ことで、環境悪化を抑えつつ経済成長を続けることができると主張する。原発や炭素回収、ジオエンジニアリングなどに軸足があるテクノロジー万能論からの加速主義の一種といえる。もうひとつは、「脱成長論」だ。気候危機の深因が際限のない経済成長であり、資本主義による格差や貧困などの問題とも相まって、無限の成長形態に終止符を打つべきだという主張だ。いずれも重要な示唆を含んでいるが、それぞれ限界がある。

エコモダニストは、同じデカップリング戦略である本流の「グリーン成長」とは立場を異にし、再エネやエネルギー効率化には消極的で、原子力支持を前面に打ち出している。原子力に批判的な大多数の環境保護運動を「旧い運動」と決めつけ、自分たちは「現代的でスマートな環境保護」だと自己定義する「エコモダニスト宣言」をおこなっている。小型原発(SMR)を売り込むビル・ゲイツとも親和性があり、ジェームス・ハンセンなど一部の気候学者を原子力支持に走らせるなど、政治的には無視できない攪乱要素となっている。

しかし原子力は、英仏やフィンランドで建設中の新規建設がコスト高騰と遅延に次ぐ遅延で自壊している状況で明らかなとおり、直面する気候危機に対処するために新設しようにも、規模も速度も再エネの足許にも遠くおよばない。既存の原発維持が精一杯で、それも自然変動型の再エネ(太陽光発電と風力発電)の導入拡大の障害となるため、今年中に原発を全廃するドイツの選択が賢明である。まして新規設計のSMRは、未だに基本的な炉型さえバラバラで、既存の原発以上に非現実的な技術だ。「現実的で合理的で現代的だ」と自称するエコモダニストが原発に固執する姿勢こそ、非現実的で非合理的で前近代的なのである。

脱成長論に欠けているもの

他方の脱成長論は、これまでの考え方や価値観、社会や経済構造のあり方を根本的に変えて、エネルギーと物質の消費が自然の限界に収まるように、計画的に経済を縮小してゆくという考えだ。資本主義が生み出した格差や貧困などさまざまな社会矛盾を克服しうる重要な対抗思想である。無限の成長はありえないという考えは筆者も共有しているが、気候危機やエネルギー転換から次の3点に疑問が残る。

第一に、政治的・時間的な現実性がないことだ。産業革命前の水準から1.5℃の上昇に抑えるためには、2030年までに世界全体の温室効果ガスを50%以上削減することを気候科学は要請している。気候危機を深化・拡大させてきた既存のエネルギー・産業・社会構造を、10年という時間軸で脱成長の政治・経済・産業体制に変えていくことは、国際政治のリアリティから現実的とは思えない。

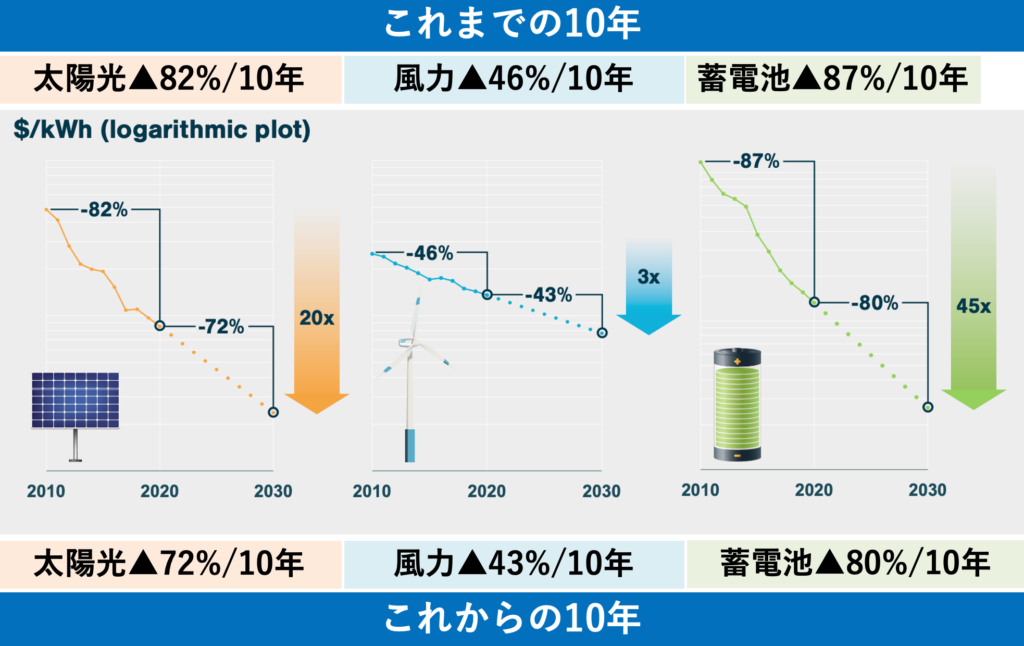

第二に、近年の太陽光や風力、EVなどの飛躍的な拡大による文明史的な大転換を引き起こしつつある現象から目を背け、むしろ否定していることだ。これらが技術学習効果という人類の知恵と経験と好奇心が原動力となっている側面を無視して、資本主義や加速主義と混同している[3]。

[3] 斎藤幸平「人新世の資本論」集英社(2020)

第三に、もっとも重要な点だが、太陽エネルギー文明への転換という明確なメッセージが読み取れないことだ。人類を含むあらゆる生命は、太陽エネルギーによって育まれてきた。政治も経済も社会も、最後は物理法則に従う。産業革命以来の化石燃料文明から、無尽蔵で永続的な太陽エネルギー文明に移行してゆくことが、持続可能な社会の必要条件であることを大前提とすべきだろう。

関連して2つの重要な論点がある。脱成長論の論拠のひとつにエネルギー収支比(EPTまたはEROI)がある。1のエネルギー投入で何倍のエネルギーが(あるいは何年で)回収できるかの指標で、脱成長論者は、太陽光発電や風力発電のEPTが原油など化石燃料に劣ると考える[4]。これに対して、近年の急速な技術進化とコスト低下を考慮すると、再エネのEPTはすでに化石燃料を上回っているとの反論がある[5]。また発電出力側で見ると、燃料の不要な再エネのEPTは圧倒的に高く、100%以下の効率で燃焼する化石燃料や原発は回収不能という指摘もある[6]。

[4] 斎藤前掲書及びEEB “Decoupling debunked” (2019)など / [5] Paul E. Brockway, et.al., Nature Energy, volume 4, pages 612–621 (2019) およびNafeez Ahmed, RethinkX, Oct. 6, 2021 = 「資源不足の時代を終わらせるために Part 2 – 想像を絶するクリーンエネルギーの豊かさを手に入れる」Energy Democracy. / [6] 櫻井啓一郎「EPT/EPRの定義」産業総合研究所サイト

もうひとつは、グリーン成長の中心的理論であるデカップリングだ。歴史的に検証するとデカップリングは起きていないという[7]。これに対して、既存のシステムの延長線ではなく、太陽光や風力・蓄電池など分散エネルギーから成るまったく新しいシステムで評価すれば、エネルギーも資源もデカップリングは可能という反論がある[8]。いずれもさらなる研究や検証が必要だが、太陽エネルギーへの転換が持続可能性の必要条件であることは揺るがない。

[7] 上記EEB (2019) やHelmut Haber, Environ. Res. Lett. 15 (2020)など / [8] RethinkX “Rethinking Humanity” 2020年6月

パリ協定と破壊的変化

2009年のコペンハーゲン気候サミットは、それまで気候政策に後ろ向きだった日米の政権が変わるなど国際政治の環境が整っていたにもかかわらず失敗に終わった。それに対して、2015年のパリ気候サミットは、より難しい国際政治環境だったにもかかわらず、歴史的な合意に成功した。その最大の成功要因が再エネだったことは改めて強調しておきたい。

わずか10年前には世界の電力供給のわずか1%と「取るに足らない」と考えられていた太陽光と風力が、いずれも急激なコスト低下と飛躍的な普及拡大によって、パリ協定の2015年にはエネルギー転換の中心的な技術として認識されるようになり、今日ではおよそ10%を賄うまでに急拡大している。それに覆い被さるようにEV化などモビリティ大変革も始まっている。

これらのタイミングは歴史的な偶然だが、人類は、気候危機への対応と緩和で最大の鍵を握る「3つの破壊的変化」を同時進行で引き起こしつつある。破壊的変化とは、主に技術イノベーションによってこれまでの産業構造や経済・政治・社会・ライフスタイル・価値観などが根こそぎ変わらざるをえない、急激で大規模な破壊と創造という意味の経済学用語だ[9]。

[9] J・シュンペーター「創造的破壊」やC・クリステンセン「破壊的イノベーション」とほぼ同義で用いられている。

第一に太陽光発電と風力発電、蓄電池を中心とする電力エネルギー領域の大変革、第二にEV化などモビリティ領域の大変革、そして第三にAIやIoTなどデジタル領域の大変革である(図3)。これら3つの破壊的変化は、いずれも相互に関連しながら継続的かつ飛躍的に拡大しながら、産業革命以来の化石燃料文明を塗り替えようとしている。単に電力技術が再エネに、自動車動力がEVに移行するだけでなく、従来の産業や経済、社会などに構造的な大変革をもたらす破壊的変化であり、私たちの日常や生活、雇用のあり方も大きく変わる。

図3. 破壊的技術としての太陽光・風力・蓄電池

グリーン成長と脱成長のギャップを埋める

グレタ・トゥーンベリが火をつけ、世界中の若きZ世代が気候危機に関心を高めたことは素晴らしい。彼らの熱意と行動力が空回りせず、活かされてほしいと願う。そのためには、持続可能な社会を目指す上で、けっして揺らがない「エネルギーの本質」を理解し、見据えることだ。

エネルギーの本質の第一は、加速度的に進む太陽エネルギーへの転換を必要条件とした上で、少し飛躍するが「一人ひとりの幸福」を目的に据えることだ。私たちは「エネルギーを使うこと」を目的にエネルギーを使っているのではない。明るさ、移動する、暖かく快適な部屋、冷えた空間(冷蔵庫)、衣類の乾燥など、エネルギーを使うことで得られる利便性をエネルギーサービスと呼ぶ。こうしたエネルギーサービスと他のさまざまな手段によって、私たちの暮らしや仕事が成り立ち、その集合として社会や経済や政治が動いている。これらのエネルギーサービスは、LEDへの転換や超高断熱住宅、太陽と風による衣類の乾燥、自転車の利用などのように、何倍も何十倍も何百倍も高効率にできる。際限のない欲望と無限の成長を満たすエネルギーと資源は地球がいくつあっても足りないが、一人ひとりの幸福を目的に据えれば、そのエネルギーサービスを効率的に充足すればよく、これを太陽エネルギーと地球上の資源で満たすことは充分に可能である。

デンマークのエネルギー工学者で哲学者でもあるヨアン・ノルゴー博士は、これを「低エネルギー社会」と名付けた。博士はすでに40年前に、生活と社会を構成するあらゆるエネルギー利用の側面から工学的に検証し、エネルギーを縮小しながら充分に豊かで充足した社会を創ることができることを実証した[10]。デンマークはその後、博士の提言にそったエネルギー社会を不充分ながらも歩んできている。これがグリーン成長と脱成長との間のギャップを埋めるカギではないか。

[10] Jørgen Nørgård, Bente Christensen “Energihusholdning, Husholdning, Holdning” (1980)、 邦訳「エネルギーと私たちの社会」新評論(2000)

取り残される日本

今回のグラスゴー(COP26)では、石炭に固執して化石賞を受賞した日本が取り残される姿が露わになった。岸田首相がグラスゴーに持参した「2050年カーボン中立・2030年46%削減」は、1.5℃目標で果たすべき日本の責任としては不十分だが、日本の難題は、その数字よりも深いところにある。「そこそこの目標」は掲げたものの、それさえ実現する政策が見当たらないことだ。

総選挙の最中に閣議決定された第六次エネルギー基本計画(エネ基)では、菅義偉前政権の置き土産、とくに河野太郎前行革大臣と小泉進次郎前環境大臣のイニシアチブで「再エネ最優先原則」が記載されたことだけは画期的であり、評価できる。ところがそれは表看板だけで、実態は、10月29日の政府審議会で太陽光発電協会が「危機的な状況」と訴えるほどの惨憺たる状況にある。太陽光発電は、気候危機とエネルギー転換の要であり、中国や米国、ドイツなど世界のほとんどの国々は2030年までに3倍から5倍に拡大させる計画を掲げている。ところが日本の太陽光発電は1〜2割増しか見込めそうもない。明らかに政策の失敗である。

世界がほぼ同時に遭遇したパンデミック対応でも、先進国であるはずの日本で、精密医療や情報科学、統計科学やロジスティクスなどで対応の不備と機能不全、非科学的な対応を露呈した。世界に例を見ないPCR検査抑制論が拡がり今なお検査態勢が不充分で、空港検疫も感度の低い抗原検査のまま、空気感染する事実が広がらず、感染爆発時には自宅放置死という事態にさえ至り、人の命を軽んじる日本の政治が露呈した。

日本は、パンデミックへの対応でも、気候危機への対応でも、EV化でも、その他多くの分野で世界から取り残されつつある。こうした日本の機能不全と非科学性、人々のいのちと暮らしを軽んじる日本の政治行政の中枢には、政官業学情の「鉄の五角形」構造が強固に形成されており、それが世界同時に進む知識社会化の大潮流から取り残される元凶だろう。

「鉄の五角形」は歴史的に形成されてきた。エネルギー分野では、第二次世界大戦後の朝鮮戦争前後からの経済成長を下支えした石炭鉄鋼の傾斜生産と、九電力地域独占体制にともなって、政官業が独占する産業最優先の「鉄の五角形」が形成されてきた。10年前の3.11福島第一原発事故でいったん揺らぎかけたが、第二次安倍政権誕生の揺り戻しで、むしろ強固となった。先の自民党総裁選で、エネルギー行政改革を進めてきた河野太郎氏が岸田文雄首相に破れた背景には、この「鉄の五角形」が見え隠れした。

複合危機の先を見据えて

このままでは、森嶋通夫氏が20年前に予言したとおり、産業経済的にも国際政治的にも日本は没落してゆくほかない。日本は、現状の硬直し機能不全に陥った「鉄の五角形」を解消するガバナンス改革と知識社会としての基盤の再構築が待ったなしである。

河野太郎前行革大臣のイニシアチブで1年弱開催された「再生可能エネルギー規制改革タスクフォース」(再エネTF)は、さながら「現代の真田丸」だった。経済産業省中心のエネルギー政策の問題点を次々と浮き彫りにしつつ、「再エネ最優先原則」をエネ基に盛り込むなど、変革の可能性を垣間見せた。この再エネTFを手掛かりに、日本のエネルギー政策の改革の道筋を探ってみたい。

日本の政策では、法案や予算を審議・可決する国会はもちろん重要だが、実質は事前の与党審査や省庁間協議で決まり、参考人質疑も法案通過が決まってからの儀式にすぎず、形式化・形骸化していた上に、第二次安倍政権以後の国会は審議拒否や虚偽答弁が常態化し、機能不全に陥っている。

国会に代わる実質的な政策の形成や運用、指導など多くは各省庁の裁量でおこなわれる。各省庁での政策プロセスは、審議会を含めてほぼ予定調和的に進められる。審議会は、筆者の経験でも、委員が多すぎる上に限られた時間での発言回数は少なく、応酬もない言いっ放しで議論は深まらず、およそ「審議」からほど遠い。政策の実質を固める中心は各省庁の官僚だが、専門性を持った博士が一般的な欧米とは異なり学士が大多数な上に2年毎のローテーションのために専門分野での政策知の基盤がなく、データ収集や分析能力が不十分である。その官僚が「鉄の五角形」の一角として密室・ウラ舞台で関係者との調整を図る。

再エネTFは、その予定調和に風穴を開けて、YouTubeで公開しつつ切り込んでいった。経産省が進めてきた再エネ政策のほか、農地の再エネ利用、建築物の断熱や太陽光設置義務化など他省庁にもまたがる大小様々な政策論点に次々と切り込み、いくつかは制度改善がおこなわれた。

たとえば、問題の多い日本型容量市場の必要性や効果・影響を再エネTFは真正面から批判したが、経産省はまともな反論ができなかった。また2020年初に生じた卸電力取引市場の価格高騰問題では、再エネTFは発電も販売も8割以上を占める大手電力会社の入札行動や発電・販売一体の構造的な問題を指摘したが、経産省は十分な調査・検証をしないまま異常な寒波や液化天然ガス高騰が原因と決めつけた。

現在の審議会方式など政策プロセスの改善提案はすでに述べたので繰り返さないが[11]、再エネTFは、少人数のスタッフでわずか10カ月だけ、しかも規制改革という視点だけからの試みという限界もあったが、政策プロセスを改善してゆく可能性が微かながら見えたのではないか。グローバルな複合危機を前に取り残されている日本だが、こうした一つひとつの試みを積み重ねていくほかに途はない。日本にはなお、確かな知を持つ信頼できる人財が在野には豊かにいるはずだから。

[11] 飯田哲也「すぐそこにある再エネ社会」岩波『世界』2021年6月号

――

オリジナル掲載:『世界』(岩波書店)2022年1月号