本連載では、これからの10年を「バッテリー・ディケイド」(蓄電池の10年)と呼び、電気自動車(EV)を含む蓄電池とその周辺にある領域の歴史や技術、資源、地政学、市場などの幅広いトピックスを取り上げ、バッテリー・ディケイド時代に知るべき「新しい蓄電池の教養」を眺めながら解説してゆく。なお、本稿では特に明記しない場合、蓄電池(バッテリー)はリチウムイオンを指す。

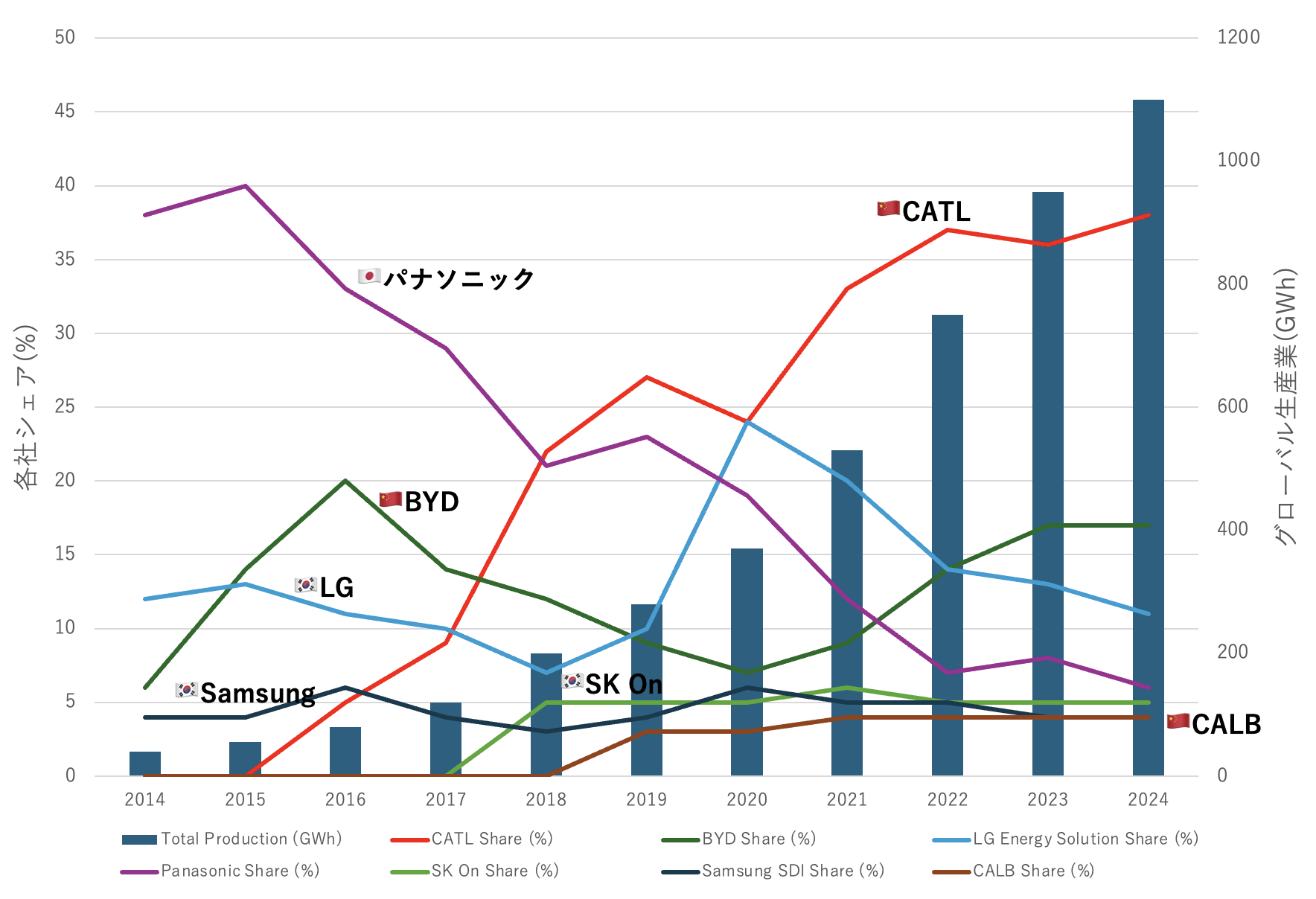

まず過去10年間の蓄電池の生産量と製造メーカ各社の推移を眺めてみよう(図1)。

図1. リチウムイオン蓄電池生産の成長と主要各社シェア

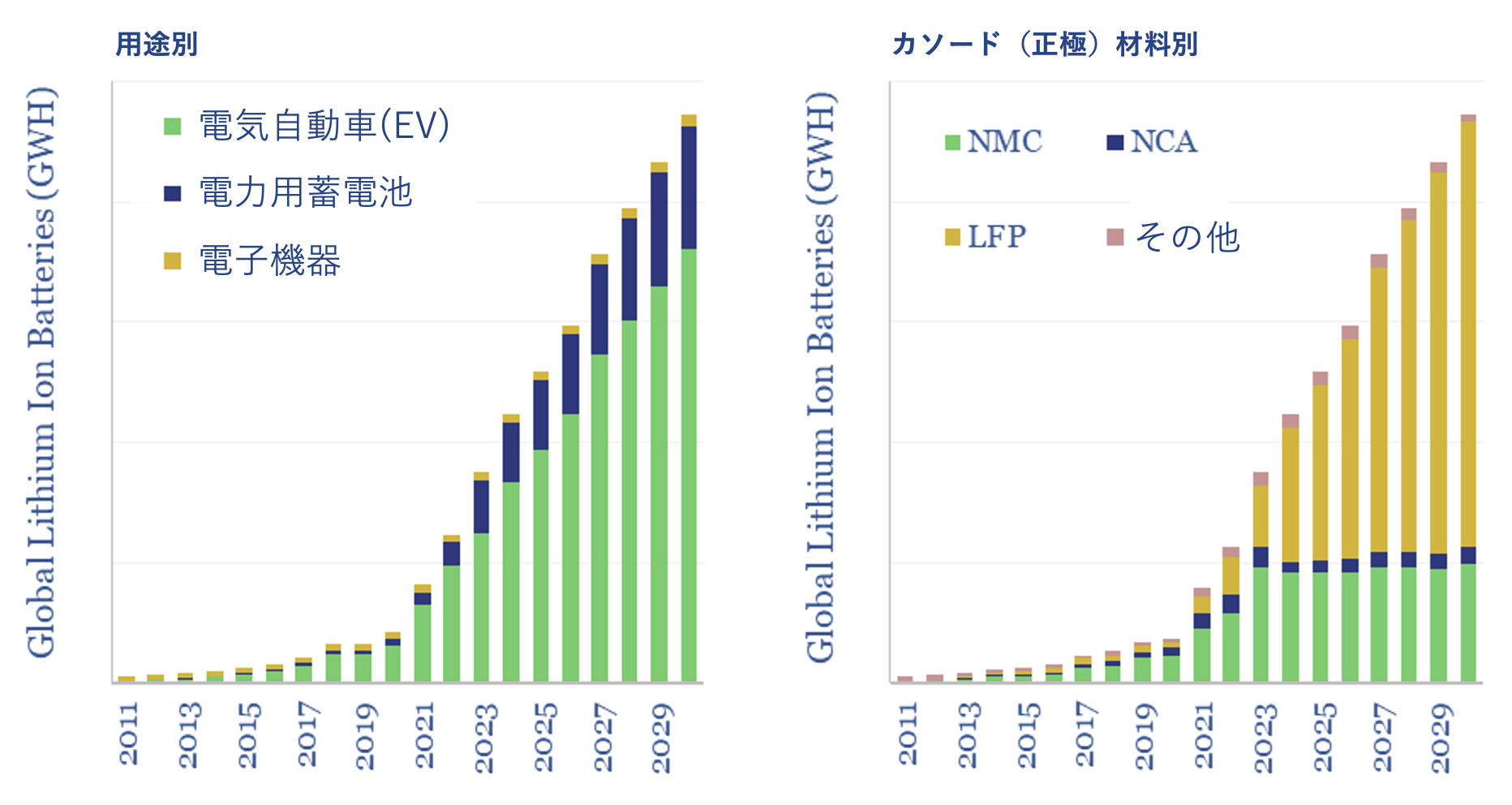

世界全体でのリチウムイオン蓄電池の生産量は過去10年で爆発的に増加した。2014年頃には年間40GWh規模だったが、とくに2010年代末から普及が加速して2024年には約1100 GWhに達している。これは2014年比で30倍近い飛躍的な成長となる。これを、リチウムイオン蓄電池の用途とバッテリー化学(とくにカソード化学)から見た推移と今後の予測を見ると、興味深いことが分かる(図2)。

図2. リチウムイオン蓄電池の用途とカソード材料の推移と予測

EVが牽引した蓄電池拡大

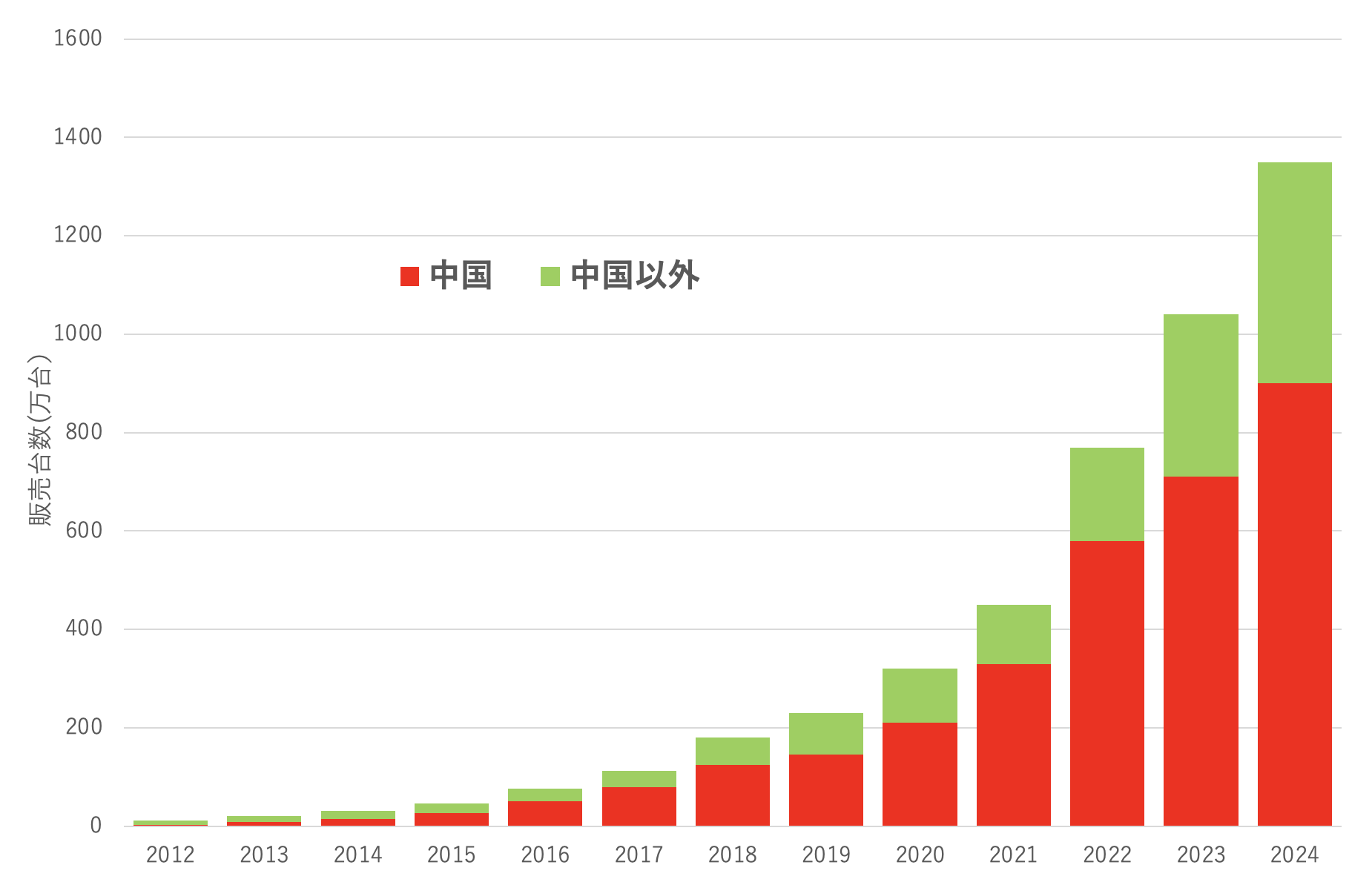

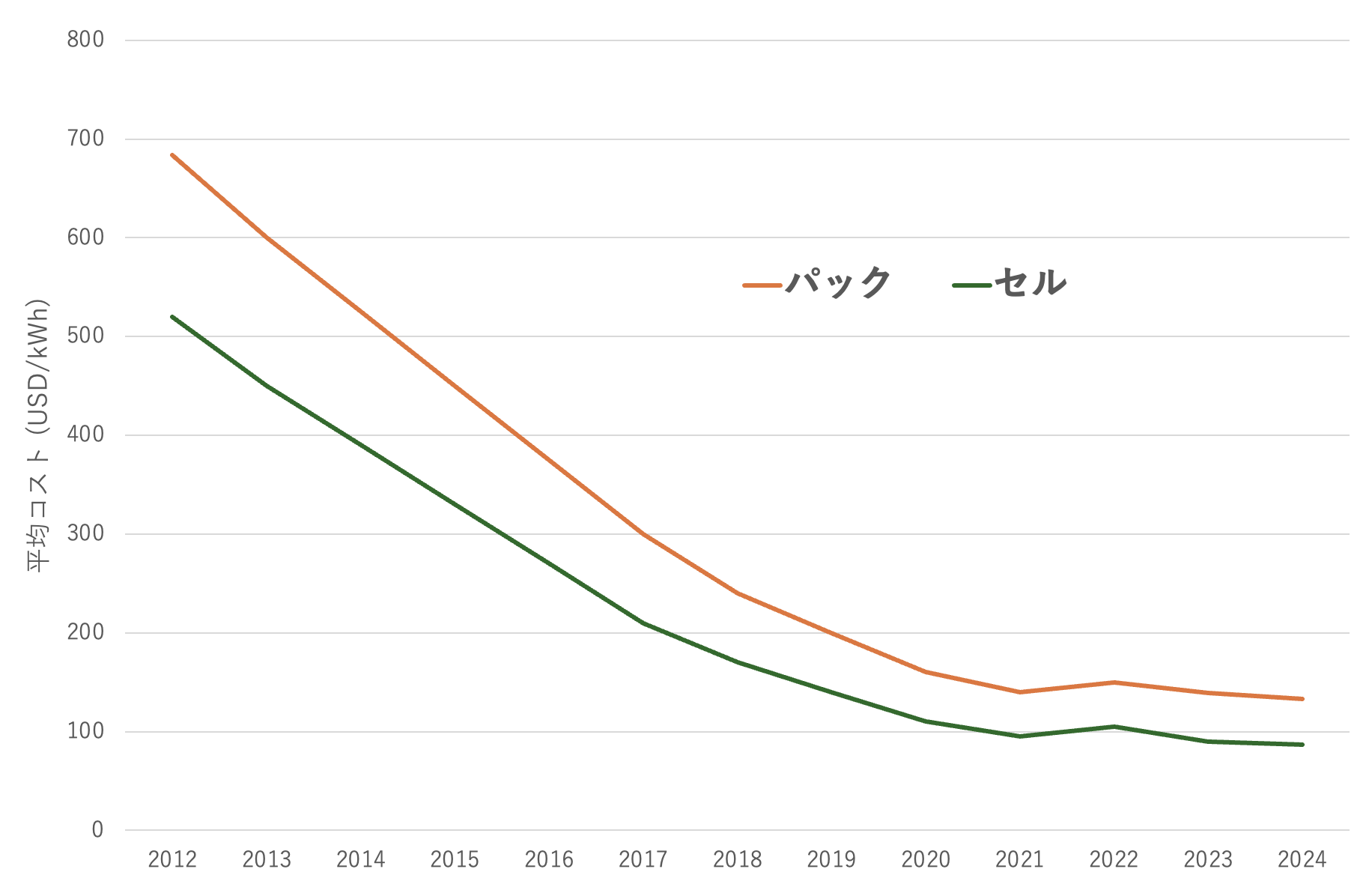

今日のリチウムイオン電池の飛躍的な普及・拡大を招いたのは、あきらかにEVが原動力となっている(図3、図4)。特に2010年代末にEV普及を加速させた2つのエポックを指摘できる。

図3. バッテリー電気自動車(BEV)の販売台数の推移

図4. 蓄電池コスト低下の推移

第1に挙げられるのは「EVのiPhoneモーメント」、すなわち2017年にテスラ・モデル3の生産が開始されたことである。モデル3は、SDV(ソフトウェア・ディファインド・ビークル)であり、高出力かつ高性能な充電インフラも整った、利便性の高い普及型EVとして登場し、以降のEVのベンチマークとなった。このことから、EVのiPhone モーメントと称されている。

第2に「EVの中国化」だ。2020年にテスラが上海工場を建設し稼働開始した。これを目の当たりにしたBYDを筆頭とする中国のEVメーカー各社は、テスラの技術やブランド力、ビジネスモデルなどをベンチマークとし、またテスラのサプライチェーンや人的・知的資産を活用することで、急速に競争力を高めることができた。

これは中国の故事に倣って「ナマズ効果」と呼ばれている1生け簀でドジョウだけを飼育すると群れて動かなくなり活力が失われるが、生け簀にナマズを入れるとドジョウを追い回すため、ドジョウは必死に逃げ回り活力を保ち全体として生け簀の中のドジョウが活性化されるという故事。テスラが2020年に上海工場を稼働開始したことは、中国EV市場にとって「ナマズ」の投入に相当すると言われた。。同時にテスラも中国メーカーの独断場であるLFP蓄電池を利用することができたことで、相互に恩恵を得ている。このように、EV普及はテスラと中国という2つの要因が大きい。

LFPが支えた蓄電池拡大

もうひとつ、蓄電池材料、とくにカソード(正極)材でみると、低コスト・高温安全性・長寿命・コバルトフリーのリン酸鉄リチウムイオン電池(LFP)の実用化を中国が推し進めたことが大きい。LFPは、「リチウムイオン電池の父」としてノーベル賞を吉野彰氏と共同受賞したジョン・グッドイナフ教授(テキサス大学)らが1996年に発見し、基本特許を登録した。

LFPの課題であった電気伝導率の低さは、特許技術の進展によって克服された。加えて、中国だけがその特許の適用を免除されるという特例措置の恩恵を受けたことで、中国の電池メーカーは国内向けにLFP電池を自由に開発・生産できる環境を手にした。CATLやBYDなどがこのLFPを用いた車載蓄電池の開発と実用化を進めてきたことが、EV普及の大きな原動力となっている。

充電池の専門的な文脈では、通常、放電時を基準として「負極=アノード」「正極=カソード」と呼ばれる。一方、水の電気分解では「陽極・陰極」という用語が用いられるが、極性が二次電池とは逆になるため、二次電池の文脈では使用を避けた方がよい。

なお、負極(アノード)材料にはグラファイトが、正極(カソード)材料にはリチウム金属酸化物が一般的に用いられる。本稿では、正極(カソード)材料としてのLFPについて述べる。

2024年現在、リチウムイオン電池市場はCATLとBYDの中国2強が牽引しており、両社合計でEV向け電池市場の約55%を占めている。その両社の小史を眺めてみよう。

CATL(寧徳時代新能源科技)小史

寧徳時代新能源科技(CATL)は、2011年に中国福建省寧徳市で設立された企業である。その源流は、日本の電子部品大手であるTDKに遡る。TDKは1999年に中国でAmperex Technology Limited(ATL)を設立し、小型リチウムポリマー電池事業で成功を収めた。しかし、TDKはEV市場への参入に消極的な姿勢をとったため、ATLの創業者である曾毓群氏らが独立し、EV向け電池に特化したCATLを設立するに至った。

CATLの躍進の最大の要因は、中国政府による強力なEV産業育成政策と、急速に拡大する国内市場を的確に捉えた点にある。政府の補助金政策や「ホワイトリスト」制度は、CATLを含む国内メーカーを強力に後押しした。さらに、地元自動車メーカーとの積極的な連携や、欧米のOEMとの早期からの提携も、同社の成長を加速させる要因となった。

技術革新もまた、CATLの競争力を支える重要な要素である。たとえば、「CTP(セル・トゥ・パック)」技術による高エネルギー密度化とコスト削減、LFP電池の高性能化、ナトリウムイオン電池など、多様な技術開発を積極的に推進している。さらに、大規模な設備投資と効率的な生産体制、広範な顧客基盤、そして積極的な海外展開も、世界市場におけるシェア拡大に大きく貢献している。

CATLは、中国市場と政府の支援を基盤とし、技術革新と戦略的な市場展開を組み合わせることで、設立からわずか数年で世界最大のEVバッテリーメーカーへと急成長を遂げた。TDKから派生した技術的背景を有しつつも、独自の戦略と中国市場という追い風を受けて、現在の地位を確立したと言える。EVバッテリー業界におけるリーダーとしての地位は、今後も揺るぎないだろう。

BYD(比亜迪股份有限公司)小史

比亜迪(BYD)は、1995年に中国・深圳で創業し、当初は携帯電話用充電池メーカーとして事業を開始した。創業者である王伝福(ワン・チュアンフー)は、日本式の電池製造技術をもとに事業を拡大し、2000年代初頭には中国最大の二次電池メーカーへと成長を遂げた。その後、2003年に自動車メーカーを買収してBYD Autoを設立し、垂直統合型の自動車メーカーを目指すようになった。

成長の契機となったのは、商用EV市場における先駆者利益である。電動バスやタクシー分野で実績を積み重ねる一方、乗用車分野でもPHEV「秦」の成功により電池需要を拡大した。垂直統合モデルを強みに、2015年から3年連続で世界のNEV2NEVは「New Energy Vehicle(新エネルギー車)」の略で、主に中国で使われる用語。BEV、PHEVに加えてFCEV(燃料電池車)が含まれる。販売台数で首位を記録し、EVメーカーとしての地位を確立した。さらに、政府による公共交通の電動化推進策や購入補助金制度も、BYDの成長を強力に後押しする要因となった。

技術面では、安全性とコスト競争力に優れる独自開発の「ブレードバッテリー」が特筆に値する。薄型の長尺セルを高密度にパックへ実装する構造により、エネルギー密度と安全性の両立を実現し、BYD製EVの競争力を飛躍的に高めた。電池にとどまらず、パワーエレクトロニクスやモーターなど、EVのコア部品を自社で内製化する体制と、垂直統合による技術革新もまた、BYDの大きな強みとなっている。

中国政府の政策支援は、市場の創出と資金面の両面からBYDを支えた。EV購入補助金や公共交通の電動化政策に加え、地方政府による誘致や補助金、さらに地元企業への優遇措置も追い風となった。もっとも、補助金の終了後もBYDは販売台数を拡大し、自立的な成長軌道への移行を完了している。

BYDの競争戦略は、垂直統合による総合力に立脚している。電池から車両までを自社で一貫生産する体制を構築し、コストと品質を自らコントロールすることで、幅広い製品ラインナップと相まって多様な市場ニーズに対応している。近年は海外市場の開拓を本格化させ、欧州、アジア、南米などへのEV輸出を拡大中である。垂直統合、技術革新、そして中国市場と政府支援を背景に、BYDはEV市場における存在感を急速に高め、ついには世界首位へと躍り出た。

パナソニック小史

パナソニックは1996年、トヨタ自動車との合弁により車載ニッケル水素電池事業に参入し、プリウスをはじめとするトヨタ車向けに電池を供給した。2009年には三洋電機を買収し、リチウムイオン電池技術を獲得。この買収により、車載電池分野においてパナソニックは世界トップクラスのプレイヤーとなった。

2010年代前半にはテスラとの提携を開始し、車載用の円筒型リチウムイオン電池の供給を拡大。2014年には同社との協業をさらに深化させ、ギガファクトリーに参画した。2020年にはトヨタと車載リチウムイオン電池事業を統合し、プライムプラネット・エナジー&ソリューションズを設立した。

2022年には、アメリカ・カンザス州に新たなEV電池工場の建設計画を発表するとともに、新興EVメーカーのルーシッドと車載電池の供給契約を締結。さらに2023年には、テスラが標準化を進める次世代大型円筒電池「4680」セルの量産準備が整ったことを発表した。

パナソニックとテスラの協業は2009年にはじまり、テスラのEV市場での成長と歩調を合わせて深化してきた。2012年には、テスラの「モデルS」にパナソニック製の円筒型リチウムイオン電池「18650」が採用され、市場最高水準の性能を実現した。2014年には、ギガファクトリーへの参画を通じて、テスラ車向けの新型円筒型リチウムイオン電池「2170」セルの大規模共同生産を開始した。2021年には、テスラ向けに新たに開発した大型円筒電池「4680」セルの試作品を公開し、次世代電池技術への取り組みを示した。現在も両社は、ギガファクトリーでの共同生産を軸に協力関係を継続している。

パナソニックの蓄電池事業には、高いエネルギー密度と優れた性能を持つ電池セルの開発力、自動車メーカーとの長期的な協業による実績、そして大規模工場の運営経験と量産技術といった強みがある。

一方で、中国・韓国メーカーの台頭による競争の激化、LFP電池分野への対応の遅れ、特定顧客への依存度の高さ、さらには次世代技術への対応といった課題も抱えている。

これらの課題に対し、パナソニックは、北米における新工場の建設、製品ラインナップの拡充、顧客ポートフォリオの多角化、次世代電池技術への積極的な投資など、さまざまな対策を講じて対応を図っている。

日本の半導体敗戦と共通する蓄電池「戦争」

CATLやBYDは、エネルギー密度こそ低いものの、低コストかつ高い安全性を備えたLFP電池を武器に、急速に蓄電池市場を席巻した。一方、パナソニックは、三元系や固体電池といった高エネルギー密度技術の追求にこだわり、急成長の波に乗れなかった。

この構図は、かつて日本の半導体産業が「高性能・高品質」を追求しすぎた結果、低コスト・大量生産という市場の潮流に適応できず、携帯電話やスマートフォン市場で敗れた状況と重なる。

さらに、CATLやBYDには、技術に精通したカリスマ的リーダーの存在がある。CATLの曾毓群(ツォン・ユーチュン)会長は物理化学の博士号を持ち、バッテリー技術の専門家として、事業の方向性を直接指揮してきた。BYDの王伝福(ワン・チュアンフー)会長も材料科学の専門家であり、自ら技術革新を主導している。彼らは市場の変化をいち早く察知し、LFP電池のコスト競争力と安全性に着目し、大胆な設備投資と迅速な量産体制の構築を決断した。

これに対し、パナソニックの経営陣は、伝統的な日本企業に多く見られる組織構造に囚われてきた。文系出身のサラリーマン社長が経営を担い、慎重な意思決定プロセスのもと、技術者の判断よりも社内調整やリスク回避が優先され、大胆な戦略転換が遅れる結果となった。

これは、かつて日本の半導体産業が直面した衰退と同様の構図であり、急成長する市場においては、的確な技術判断と迅速かつ大胆な意思決定ができない企業は後れを取る。

半導体産業では、高付加価値市場を狙った高性能メモリーに注力するあまり、低コスト製品への市場シフトに乗り遅れた。蓄電池産業でも同様に、高性能・高エネルギー密度技術へのこだわりが、安全性と低コストを両立するLFP電池の台頭に対応できない要因となった。

両分野に共通するのは、自社技術への過信と市場変化への対応の遅れである。半導体では、自らの技術力に対する過信が意思決定を硬直化させ、市場のニーズに柔軟に対応することができなかった。同様に蓄電池分野でも、高性能技術への執着がLFP電池の急速な普及に対する迅速な対応を妨げた。

また、コスト競争力を軽視した点も共通している。半導体では、高コスト構造が足かせとなり、低コスト・大量生産を得意とする海外企業に敗北した。蓄電池でも、LFP電池の価格競争力への対応が遅れたことで、CATLやBYDといった中国企業に後れを取った。

さらに、顧客ニーズの多様化に対する対応力の不足も共通する課題である。半導体産業では、特定分野への過度な依存が多様な市場ニーズへの対応力を損なった。蓄電池産業でも、性能・密度の向上に固執することで、コストや安全性を重視する需要に対応できなかった。

@energydemocracy.jp 蓄電池の10年を振り返る!🔋✨ EVの普及と中国企業の台頭で、リチウムイオン電池は飛躍的な成長を遂げました。🚗⚡ [CATL、BYDの歴史] CATL、BYDは中国政府の支援と技術革新で急成長!🇨🇳💪 一方、高性能にこだわったパナソニックは市場変化に遅れを取りました。😔 [日本の半導体敗戦との共通点] これは、かつての日本の半導体産業と同じ轍を踏んでいます。 技術への過信と市場ニーズの理解不足が敗因でした。💻💔 [まとめ] 蓄電池産業の未来を考える上で、この教訓は重要ですね。💡 技術革新と市場変化への迅速な対応力が勝敗を分ける!🏆 #バッテリーディケイド 🔋 #EVバッテリー 🚗 #リチウムイオン電池 ♬ My World (Smasher Remix) – Shermanology

- 1生け簀でドジョウだけを飼育すると群れて動かなくなり活力が失われるが、生け簀にナマズを入れるとドジョウを追い回すため、ドジョウは必死に逃げ回り活力を保ち全体として生け簀の中のドジョウが活性化されるという故事。テスラが2020年に上海工場を稼働開始したことは、中国EV市場にとって「ナマズ」の投入に相当すると言われた。

- 2NEVは「New Energy Vehicle(新エネルギー車)」の略で、主に中国で使われる用語。BEV、PHEVに加えてFCEV(燃料電池車)が含まれる。