近年、脱成長論が注目されている。「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)が最新の第6次評価報告書(AR6)第3作業部会報告書(IPCC 2022)で初めて脱成長論を論じ1IPCC AR6 WGIII (Apr.5th、2022)の第1章、第3章、第5章、第17章で脱成長が議論されている。、日本でも脱成長論の書籍(斎藤 2020)がベストセラーとなった。脱成長論の歴史は古いが、昨今の盛り上がりはおよそ10年前からだろう。新自由主義や金融資本主義による社会の格差や分断が広がってきた問題に対して、ソーシャルメディアのグローバル化と軌を一にして、「私たちが99%」を標語とする世界的な連帯が拡がった。その後、若いZ世代が気候危機に声を上げるなど、気候危機が緊急性の高いグローバルアジェンダに浮上し、脱成長論でも中心的な課題となった。

脱成長論は本質的な問題提起をしており、本稿でも真正面から否定する意図はない。しかし気候危機への対応に関する脱成長論の議論には異論がある。本稿では、とくに現在進行中のエネルギー・モビリティ大転換から見た脱成長論への批判を論じる。

1. 本稿での脱成長論批判の要旨

本稿で試みる批判と主張の要旨は以下のとおりである。

- 現在進行中のエネルギー・モビリティ大転換に関する見誤り、及びエコモダニストや加速主義、技術楽観主義との混同

- 脱成長論が論拠としているデカップリングとエネルギー収支比に対する疑義

- 気候危機に対して、脱成長論では時間的・国際政治的に対応可能性が乏しいこと

- 脱成長論におけるエネルギー効率化やエネルギーサービスの視点の欠落

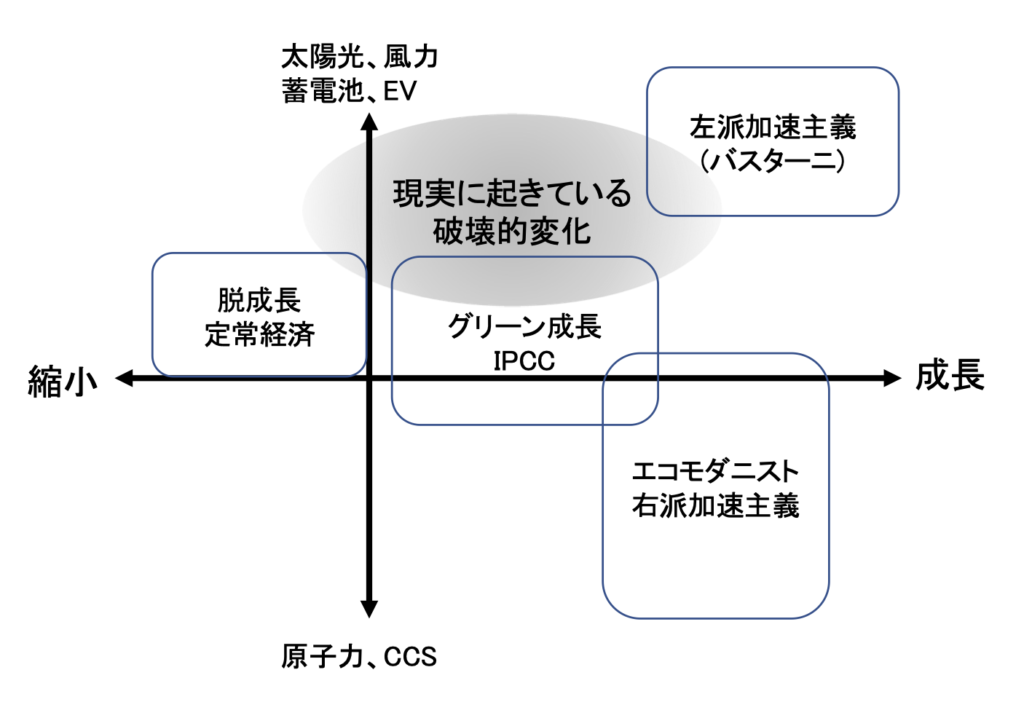

なお、脱成長論とグリーン成長、関連する主張との立ち位置について筆者の捉えているイメージを示す(図1)。

2. 脱成長論の台頭

IPCCが取り上げるまでに至った脱成長論だが、現代史における起源は1972年のローマクラブ「成長の限界」だろう(Meadows 1972)。1960年代から米欧日の高度成長に伴う環境汚染(公害)が大きく社会問題となり、1972年には、初の地球環境サミット「ストックホルム人間環境会議」が開催された。折しも、石油危機や原子力開発とその反対運動などが隆盛して、1970年代は反原発運動に象徴されるエネルギー問題が環境運動の中心となった。

1980年代に入って国連「環境と開発に関する世界委員会」(ブルントラント委員会1987年)が提唱した「持続可能な開発」という考え方に象徴されるエコロジー的近代化の時代に移行した。要約すれば、政治的には1970年代の対抗的政治文化から対話・協働・専門化の政治文化への進化であり、経済的には「環境と経済の統合」(グリーン成長)であった2エコロジー的近代化は膨大な議論が展開されてきており、Glynn et al. (2017)で概観できる。。経済思想からも環境思想からも矛盾と緊張を孕んだ「接合」であったものの、これが今日に至るまで、国連用語として、各国政府や企業など主流における「環境と開発」という大義名分となった。

10年ほど前から再び脱成長論が脚光を浴びはじめた。1990年代からのインターネット革命などを通して GAFA など超巨大プラットホーム企業が誕生し、経済のグローバル化や金融資本主義が急拡大する一方で、社会全体に格差や分断、中間層の没落、若年層の失業や貧困などが広がっていった。こうした不公平な社会構造に対する不満が2008年のリーマンショックで噴出し、その後のジェネレーション・レフトなど若い世代を巻き込んだ「ウォール街占拠」や「私たちが99%運動」に繋がった。2008年にはパリで第1回脱成長国際会議も開かれ、政治・経済・産業・金融・貨幣の仕組みや消費社会や労働のあり方などを根底から問い直し、存立の基盤となる環境も含めて、人類が真の意味で持続可能を目指す脱成長論が広がってきた。

その後、グレタ・トーンベリの直接行動に触発されたZ世代らのフライデーズ・フォー・フューチャー(FFF)などの気候危機に対するグローバルな草の根運動も盛り上がり、多くは脱成長論の支持層とも重なっている。

3. エネルギーに関する論点

無限の成長が暗黙の前提となっている現状の資本主義に対して、脱成長論からの根源的な問いは、受け止める意味がある。しかし、エネルギーや気候危機に関して脱成長論が投げかけている批判を見ると、いくつかの論理飛躍や混同が見られる。特に近年の電力エネルギーとモビリティで人類史的な大転換が始まっている事実が、脱成長論から見たグリーン成長論批判との混同の原因になっていると思われるため、その点を解きほぐすことを試みたい。

エネルギー大転換への誤解

現在、太陽光発電と風力発電、さらに蓄電池による電力エネルギーの「破壊的変化」(大転換)に加えて、自動車の電動(EV)化や自動運転化によるモビリティの「破壊的変化」(大転換)が始まっている。ところが脱成長論は、これらを「資本主義的な成長」と捉えて批判的している。経済成長を続けながら太陽光発電を普及させて排出量を削減する「絶対的デカップリング」はできないという批判だ3斎藤幸平(2020)pp.66-78.。

これは、資本主義的な成長との混同、電力エネルギーの破壊的変化への無理解、そしてデカップリングへの懐疑に基づいている。近年の太陽光や風力の急激な普及拡大は、現状の資本主義システムの上で成立しているが、資本主義が必ずしも普及の原動力ではない。今日、世界中の異なる政治経済体制でも、総じて普及拡大していることが証左である。1970年代の石油代替エネルギーとしての開発に始まり、脱原発運動からの挑戦やデンマークで始まった地域のエネルギー自立としての取り組みもあった。普及政策面でも、1970年代のデンマークでの系統連系の試みや米国公益事業規制法(PURPA)での風力発電のIPP(独立発電事業)への位置づけ、カリフォルニア州での風力発電への投資減税、PURPA法やデンマーク三者合意を起源とする固定価格買取制度など様々な先人の試みが行なわれてきた。こうして世界各地の多様で重層的な政策革新と技術改良を積み重ねて普及拡大してきた「技術と政策の学習効果」が、今日に至る太陽光発電や風力発電の市場拡大と技術改良とコストダウンの好循環をもたらしたものだ。いわば人類の好奇心と知恵と技の集積といってもよいだろう。

こうして、この10年あまりでエネルギー転換の主役に躍り出て、さらなる加速的な拡大を遂げている太陽光発電や風力発電による電力エネルギーの破壊的変化の歴史と背景を十分に理解しないまま、脱成長論は資本主義的な成長と混同・単純視して否定しているのではないか。しかも、その主張に従って太陽光や風力発電の急拡大を封じれば、気候危機への対応を遅らせるという自己矛盾へと帰結する。

エコモダニズムとの混同

エネルギー・モビリティの大転換を「エコモダニズム」と見立てた脱成長論からの批判もある4斎藤幸平(2020)pp.210.。エコモダニズムは、技術と成長で気候変動を解決するデカップリングを標榜する点では主流派のグリーン成長と共通するが、再エネには消極的・否定的で、原子力を全面的に支持している5米ブレークスルー研究所共同代表の Michael Shellenberger と Ted Nordhaus が2014年に提唱した「エコモダニスト宣言」に凝縮される環境思想。。原子力に批判的な従来の環境運動を「旧い」と決めつけ、自分たちは「現代的でスマートな環境保護」だとの自己定義する。主流派のグリーン成長を挟んで、脱成長論の対極に位置し、右派加速主義とも重なる。

なお、エコモダニストやビル・ゲイツらが支持する原子力は、直面する気候危機に対処するために新設しようにも、既存の400基超がこれから大量廃炉時代を迎え、新規建設もコスト高騰と遅延に次ぐ遅延で、規模も速度も太陽光や風力の足許にも遠く及ばない。モダン(近代的)なエコどころか、非現実的で非合理的で前近代的な非エコでしかない。

エコモダニズムと似ているが対極にある考えが、ソーラーの無限の拡張を唱える左派加速主義者のバスターニである(Bastani 2019)。バスターニは、脱成長論者からはエコモダニズムと混同して批判されている。バスターニを技術楽観的すぎると批判しても、それが現実に生じているエネルギー・モビリティの破壊的な変化を否定する論拠にはならず、精確に切り分ける必要がある。

デカップリングとエネルギー収支比

グリーン成長の中心的な考えは、経済成長に対してエネルギー消費や物質消費、環境負荷を切り離して引き下げることができるデカップリングである。脱成長論では、このデカップリングが困難であることを最大の論拠として、脱成長が必要と主張している(斎藤 2020、EEB 2019)。

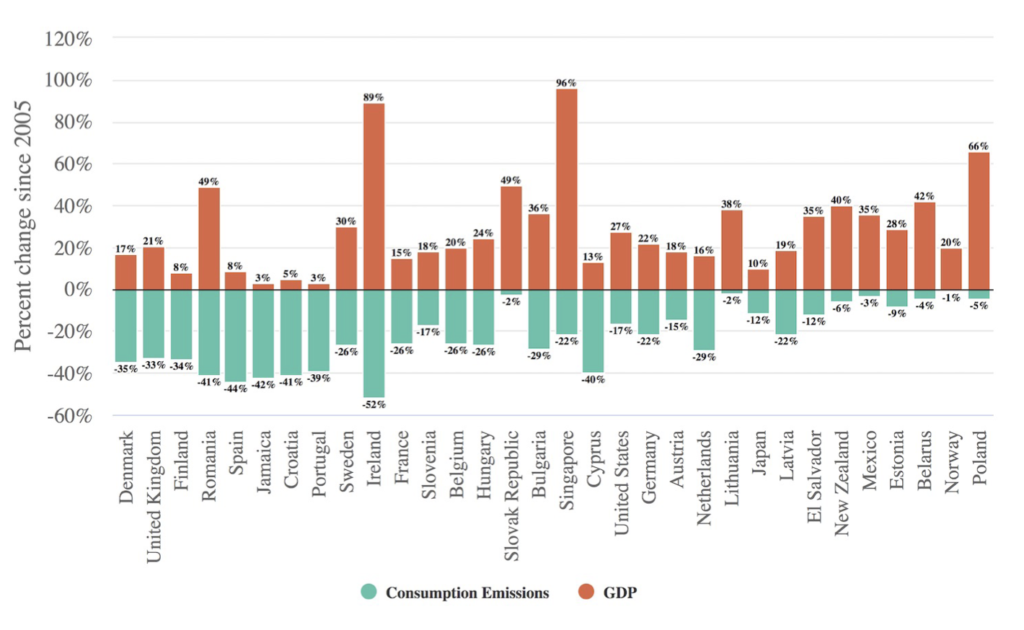

しかし近年、少なくともエネルギーに関しては、既存の化石燃料の延長線ではなく、太陽光や風力・蓄電池など分散エネルギーから成るまったく新しいシステムで評価すれば、エネルギーも資源もデカップリングは可能という反証も見られる(Wang 2022、Hausfather 2021、図2)。デカップリング論争は今後さらなる研究や検証が必要だが、10年前から始まったばかりの太陽光と風力の急激な拡大が今後ますます加速すれば、絶対デカップリングの実証データも増えてゆく可能性がある。

関連する脱成長論の論拠に、エネルギー収支比(EROI、EROEI または EPBT)がある6Charles A. S. Hall教授が中心となって1980年代に概念化された指標。1単位のエネルギー投入で何倍のエネルギー(あるいは何年)で回収できるかの指標で、脱成長論者は、太陽光発電や風力発電のEROIが原油や化石燃料に劣るため、太陽エネルギーへの移行は必然的に経済的な制約や経済停滞をもたらすと主張する7斎藤前掲書では「太陽光EROIは2.5〜3.5」p.305、 EEB前掲書では「再エネ EROI は 20 だがエネルギー全体の EROI を 3〜5 に下げる」としている。。これに対して、化石燃料の EROI が低下する一方、近年の急速な技術進化とコスト低下を考慮すると再エネの EROI はすでに上回っている(Brockway 2021)、さらには無尽蔵の太陽エネルギーは EROI に制約されない(White 2019)といった反論が見られる。EROI は一次エネルギーで見ており有効(最終)エネルギーで見ていないこと、エクセルギーの違いを無視していること、サプライチェーン全般にわたるデータ収集が必要で正確な評価が難しいこと、評価によって一桁も結果が異なるなど、指標としての有効性に疑問もある(Deign 2021)。近年は、より単純な指標である「エネルギー回収年数」(EPBT)に統一している機関も多く、太陽光発電では EPBT 1年程度と良好な数字を示している(Fraunhofer 2022)。

政治的・時間的な現実性

産業革命前の水準から1.5℃の上昇に抑えるためには、2030年までに世界全体の温室効果ガスを50%以上削減することを気候科学は要請している。

これに対して、気候危機を引き起こしてきた既存のエネルギーや産業構造・社会構造を、わずか10年未満の時間軸で、脱成長の政治・経済政策に変えていくことは、世界各国の政治状況や国際政治のリアリティから考えて、実現可能とは思えない。さらに各国及び世界全体が定常経済もしくはマイナス成長経済への移行が実現できたと仮定しても、それは石炭火力廃止や産業の脱化石燃料化などの脱炭素には直結しない。定常経済に近い低成長でも石炭や原発に固執する日本を見れば明らかだが、エネルギー転換の実現には、脱成長の政治経済体制への転換とは次元の異なる政治・政策が必要だからだ。

一方、2010年に合計で世界の電力供給のわずか2%弱だった太陽光と風力は、2021年には10%を超えた8世界の総発電量に占める割合は2010年に風力1.6%(181GW)、太陽光0.2%(40GW)、2021年に風力6.4%(810GW)、太陽光4.0%(945GW)( BP統計、REN21)。EVも2021年に世界販売台数比8%を超え、いずれも破壊的変化もしくは「技術普及のS字曲線」と呼ばれる初期の急拡大のステージに入ったことが観察される。IPCC AR6をはじめ様々な機関が提示しているエネルギーシナリオを見ても、今後の1.5度目標を実現する上で、この太陽光と風力の拡大を加速することがもっとも重要な鍵を握っていることは明らかだろう。脱成長論で気候危機への対応を論じるには、このエネルギー大転換との接合を図る必要がある。

4.過小評価される破壊的変化

太陽光と風力への過小評価

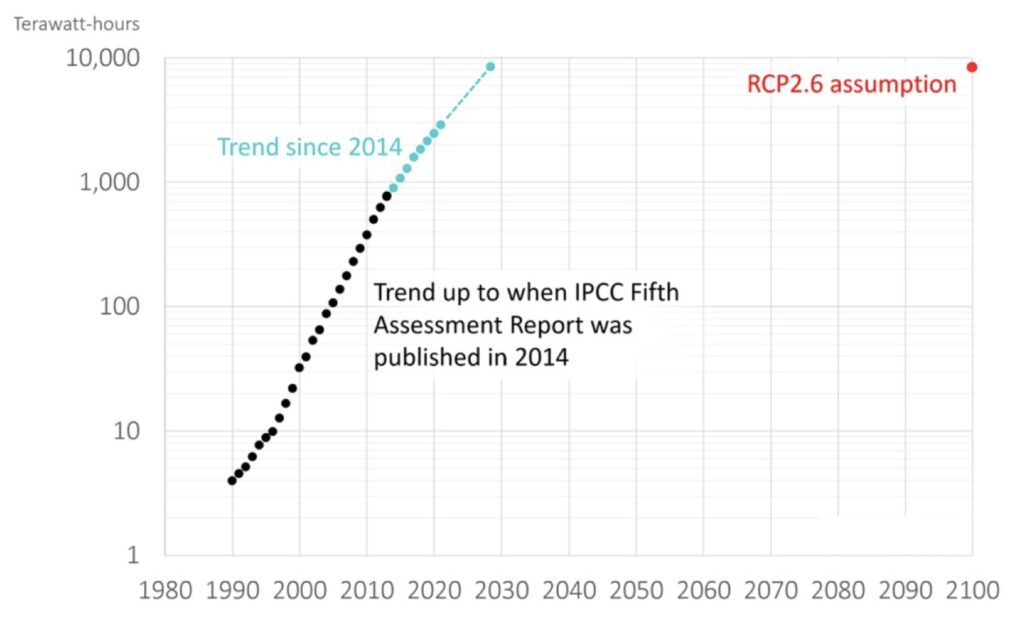

現在進行中のエネルギー・モビリティの大転換(破壊的変化)に関しては、脱成長論だけでなく、グリーン成長が主流の IPCC でさえ十分に捉えていないとの批判がある。8年前のIPCC第5次評価報告書(AR5)では太陽光や風力の役割をほとんど評価していなかったが(図3)、今回の AR6 では太陽光・風力・蓄電池のコスト低下に触れて「将来のエネルギー移行は過去よりも早く起こる可能性がある」と述べている。それでも、1.5度目標を達成する持続可能シナリオ(SSP1)でさえバイオマス以外の再エネが2030年に2019年比1.5〜2.7倍と控えめな予測をしている。

その理由として Dorr は、IPCC では、大半を占める「従来思考のエネルギー専門家」の影響で、国際エネルギー機関(IEA)が歴史的に太陽光や風力の拡大を過小評価してきた失敗と同じ先入観に囚われていること(フィルターバブル)、及び、脱成長論者や IPCC など環境コミュニティに通底する「技術楽観主義への忌避感」が重なって、現実として起きているエネルギー大転換を過小評価している可能性があると指摘する(Dorr 2022)。

安易な技術楽観主義は避けなければならないが、エネルギー大転換は世界史的な現実なのであり、その破壊的変化の影響は産業や社会全般に及びうる。これを技術楽観主義と安易に考えて目を退けることは、気候危機への対応だけでなく、公正な移行を目指す上で、現実に生じうる社会的なリスクを無視することになるのではないか。

「部屋の中の象」のモビリティ大転換

電動(EV)化や自動運転化などモビリティ大転換は、さらに複雑な様相を呈している。EV化は、電力の再エネ化に遅れてここ2〜3年で加速度的な成長が始まったが、2021年に新車販売の10%を大きく超えた欧州と中国を筆頭に、爆発的な拡大と破壊的変化が始まろうとしている。クローズアップして見ると、テスラ社の技術革新と市場拡大のスピードが圧倒的にリードし、それを新旧各社が追いかける構図で、世界のEV化と並行して自動運転やライドシェアによる加速的な破壊的変化が進行しようとしている(飯田 2022)。

ところが、脱成長論者はもちろんのこと、IPCC を含む環境コミュニティの主流も、現在進行形のこのモビリティの破壊的変化を捉えきれていない。IPCC AR6 シナリオでもモビリティの脱炭素化をマクロ的に観察しモデル化しており、EV化への移行は遅く控えめ、かつ水素やバイオ燃料とのミックスとなっている。

環境コミュニティは脱炭素化の視点からEV化や他の脱炭素燃料へのマクロな移行を見ており、自動運転やライドシェアは、脱炭素に無関係に見えるせいか視野に入っていない9IPCCだけでなく、環境NGOのグリーンピース・ジャパン (2021) や Climate Group (2022) でも、自動運転化やライドシェアを取り扱っていない。。自動運転やライドシェア、さらには個社であるテスラ社の動向はテック業界や自動車産業界の動向として業界メディアや投資家が注目するに留まっている。身近だが大きすぎて見えない「部屋の中の象」を群盲が評している状況といえる。

これに対して、EV化・自動運転化・ライドシェアの技術統合でモビリティの破壊的変化が加速するという主張があり(Arbib 2017) 、現実に起きつつある技術開発と市場展開の流れを見ると説得力がある。

モビリティの破壊的変化は、気候変動やエネルギーのみならず、経済や産業、社会を根底から変えてゆく影響がある。これほどの激変に直面しようとしているモビリティの分野こそ、脱炭素の視点に留まらない、環境・経済・社会の多面的な視点から見て「公正な移行」のあり方を探ることが必要だろう。

5. 低エネルギー社会の重要性

IPCC AR6 では、脱成長とともに「低エネルギー社会」も初めて取り上げ、需要側に踏み込んだ。エネルギーを資源や供給側ではなく、需要側から見ることは重要である。脱成長論に飛躍する前に、このエネルギー効率化と充足による低エネルギー社会を追求すべきである。

私たちは「エネルギーを使うこと」を目的にエネルギーを使っているのではない。明るさ、移動する、暖かく快適な部屋、冷えた空間(冷蔵庫)、衣類の乾燥など、エネルギーを使うことで得られる利便性(エネルギーサービス)が直接的な目的である。こうしたエネルギーサービスと他のさまざまな手段によって、私たちの暮らしや仕事が成り立ち、その集合として社会や経済や政治が成立している。

これらのエネルギーサービスは、LED への転換や超高断熱住宅、太陽と風による衣類の乾燥、自転車の利用などのように、何倍も何十倍も何百倍も高効率にできる。際限のない欲望と無限の成長を満たすエネルギーと資源は地球がいくつあっても足りないが、一人ひとりの幸福や社会全体の成立を目的に据えれば、そのエネルギーサービスを効率的に充足すればよく、これを太陽エネルギーで満たすことは充分に可能である。Lovins は2020年のベスト技術で4倍のエネルギー効率を達成できれば2020年の米国の電力に占める自然エネルギーの割合は 20.6% から 82% に上がるとしている(Lovins 2022)。世界全体でも、効率改善を重視して需要が 40% 縮小してゆく低エネルギーシナリオもある(Grübler 2018)。

デンマークのエネルギー工学者で哲学者でもあるヨアン・ノルゴー博士は、IPCC AR6 が初めて取り上げた「低エネルギー社会」を、すでに40年前から提唱してきた(Nørgård 1980)。生活と社会を構成するあらゆるエネルギー利用の側面から工学的に検証し、エネルギーを縮小しながら充分に豊かで充足した社会を創ることができることを実証した。以来デンマークは、博士の提言に沿ったエネルギー社会を不充分ながらも歩んできている。脱成長論が論拠とする経済指標(GDP)と炭素とのデカップリングが不可能とする議論では、需要側から見たエネルギー効率やエネルギーサービスが見落とされている。気候危機への対応で脱成長へと飛躍する前に、この需要側から見たエネルギーサービスと充足を見据えることが、グリーン成長との間のギャップを埋めるカギではないか。

6. 太陽エネルギー文明へ

有限の地球で無限の成長はありえないという物理的な大局観からも、また今日の新自由主義的な資本主義のもとで暗黙の了解となっている無限の成長経済がもたらしている格差や貧困などさまざまな社会的な課題を解決してゆく思想や運動としての脱成長論は、重要な問いかけである。1980年代からの「持続可能な開発」やエコロジー的近代化といった基本概念を見直し、アップデートする可能性を秘めている。

しかし脱成長論は、世界史的な現実として始まっているエネルギー・モビリティ大転換を、成長経済や技術加速主義と混同して批判している。太陽エネルギー文明への転換という明確なメッセージが読み取れないことも、脱成長論自体への理解を遠ざけているのではないか。人類を含むあらゆる生命は、太陽エネルギーによって育まれてきた。政治も経済も社会も、最後は物理法則に従う。産業革命以来の化石燃料文明から、無尽蔵で永続的な太陽エネルギー文明に移行してゆくことが、持続可能な社会の必要条件であることを大前提とすべきだろう。

(いいだ てつなり・環境エネルギー政策研究所)

参考文献

- 飯田哲也(2022)「テスラ・ショック」『世界』岩波書店.

- 斎藤幸平(2020)『人新世の「資本論」』集英社.

- グリーンピース・ジャパン(2021)『日本の乗用車の脱炭素化によるマクロ経済および環境への影響』.

- Arbib, J. & Seba, T., (2017)“Rethinking Transportation 2020-2030”, RethinkX

- Bastani, A(2019)Fully Automated Luxury Communism, Verso Books.

- Brockway, P. E., et.al.,(2019) “Estimation of global final-stage energy-return-on-investment for fossil fuels with comparison to renewable energy sources”, Nature Energy, 4(3), pp. 612–621.

- Climate Group(2022)『ゼロエミッション車に 向かう世界の中の日本』.

- Deign, J.,(2021)“Examining the Limits of ‘Energy Return on Investment’”, Greentech Media.

- Dorr, A.,(2022) “The UN climate panel still doesn’t understand technology – and it matters”, RethinkX.

- Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (2022) Photovoltaics Report.

- Glynn, P. J. et al., (2017) “Chapter 1: Ecological modernization: theory and the policy process”, Business, Organized Labour and Climate Policy, Monograph Book.

- Grübler, A.,et al.,(2018)“A low energy demand scenario for meeting the 1.5 °C target and sustainable development goals without negative emission technologies,” Nature Energy, 3, pp.515–527.

- Hausfather, Z.(2021)Absolute Decoupling of Economic Growth and Emissions in 32 Countries, The Breakthrough Institute.

- IPCC(2022)AR6 WG III.

- Lovins, A. B.,(2022)“US nuclear power: Status, prospects, and climate implications”, The Electricity Journal, 35(4).

- Meadows, D.H., et al., (1972)The Limits to Growth, Club of Rome.

- Nørgård, J. and Christensen,B., (1980) Energihusholdning, Husholdning, Holdning.

- The European Environmental Bureau(EEB) (2019)Decoupling debunked.

- WNISR(2021)The World Nuclear Industry Status Report 2021.

- Wang,Q. et al.(2022)“The impact of renewable energy on decoupling economic growth from ecological footprint”, Journal of Cleaner Production, Vol. 354.

- White, E., (2019)“The Changing Meaning of Energy Return on Investment and the Implications for the Prospects of Post-fossil Civilization” One Earth 1.

—

オリジナル掲載:『環境と公害』(岩波書店)2022年7月号より転載

- 1IPCC AR6 WGIII (Apr.5th、2022)の第1章、第3章、第5章、第17章で脱成長が議論されている。

- 2エコロジー的近代化は膨大な議論が展開されてきており、Glynn et al. (2017)で概観できる。

- 3斎藤幸平(2020)pp.66-78.

- 4斎藤幸平(2020)pp.210.

- 5米ブレークスルー研究所共同代表の Michael Shellenberger と Ted Nordhaus が2014年に提唱した「エコモダニスト宣言」に凝縮される環境思想。

- 6Charles A. S. Hall教授が中心となって1980年代に概念化された指標

- 7斎藤前掲書では「太陽光EROIは2.5〜3.5」p.305、 EEB前掲書では「再エネ EROI は 20 だがエネルギー全体の EROI を 3〜5 に下げる」としている。

- 8世界の総発電量に占める割合は2010年に風力1.6%(181GW)、太陽光0.2%(40GW)、2021年に風力6.4%(810GW)、太陽光4.0%(945GW)( BP統計、REN21)

- 9IPCCだけでなく、環境NGOのグリーンピース・ジャパン (2021) や Climate Group (2022) でも、自動運転化やライドシェアを取り扱っていない。