秋田県大潟村は、環境省が2022年度から開始した脱炭素先行地域の第1回目に選定され、現在、その具体化に着手したところである。大潟村が挑戦する地域熱供給の重要性と、具体的な取り組みから見える日本の環境エネルギー政策、とりわけ温熱政策に関する課題を論じる。

大潟村での取り組み

大潟村は当研究所を含む協力事業者とともに「自然エネルギー100%の村づくりへの挑戦!~第1章電気編」と題する企画提案をし、2022年4月に採択された1大潟村「第1回脱炭素先行地域への選定について」2022年4月28日。脱炭素先行地域とは、2021年9月に策定された国の地域脱炭素ロードマップに沿ったもので、100箇所の脱炭素先行地域を創出し、それを全国に伝播させることで、2050年を待たずして日本のカーボンニュートラルを達成することがうたわれている2内閣官房 国・地方脱炭素実現会議 。

脱炭素先行地域は民生業務部門の電力の再エネ化に焦点を絞っており、大潟村ではそれに対応するため太陽光や蓄電池を整備するほか、地域で大量に排出される籾殻を用いた地域熱供給をもう一つの柱として掲げている。籾殻という廃棄物(地域課題)を再生可能エネルギー資源として温熱利用することで、地域経済価値とエネルギー自立、そして脱炭素を同時達成する試みである。

人口3千人余りの大潟村は1950年代に八郎潟の干拓で誕生した経緯から、住宅や商業、業務ビルなどが一箇所に集約されており、市街地の形態として地域熱供給を導入しやすい。2014年からデンマークとの交流を開始してから、同国の技術チームと当研究所との協力でこれまでに地域熱供給の導入可能性調査や基本設計は終えている3大潟村では2015年に総務省「分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定」、2019年に環境省「脱炭素型地域づくりモデル形成事業」を通して、地域熱供給の具体化を進めてきている。。

含有カロリーの高い籾殻は良い燃料で、燃焼は簡単に見えるが重大な課題がある。そのまま高温燃焼すると燃焼灰に結晶性シリカが生じ、これが発がん性物質に認定されている4結晶性シリカ(クリストバライト)は自然界には鉱物を除いて殆ど存在しないが、籾殻や稲わらなどを高温で熱せられると非結晶が結晶化する。EUでは鉱物由来のみで植物由来は問題視(=規制)されていない。国際がん研究機関(IARC)は珪肺症(silicosis)を煩っている人に肺がんが発症するリスクがあるとし、労働環境衛生上、結晶性シリカ粉塵 < 0.1 mg/m3にコントロールすることを推奨している。日本では「労働安全衛生法」およびその施行令で「表示義務」規定がある。。これも農業残渣のボイラーでの燃焼経験が豊富なデンマークのボイラー会社や秋田県立大学と共同研究を重ねて来て、結晶性シリカを生じない燃焼方法とボイラーの構造へとたどり着いたタイミングで、脱炭素先行地域に選定された。

第4世代地域熱供給

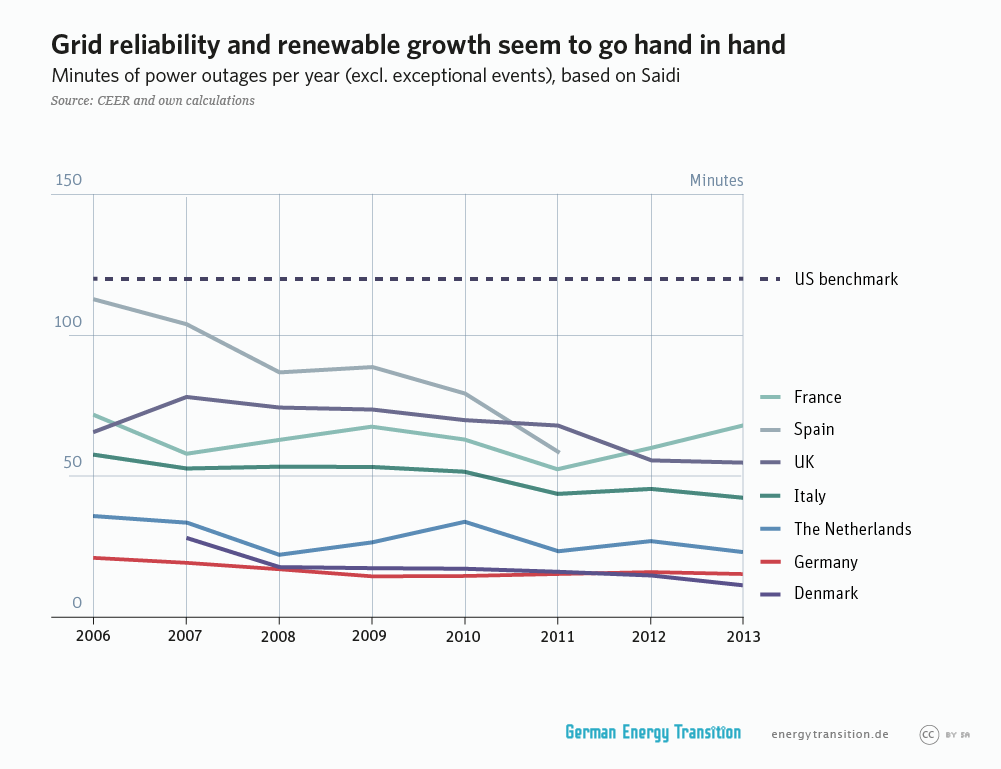

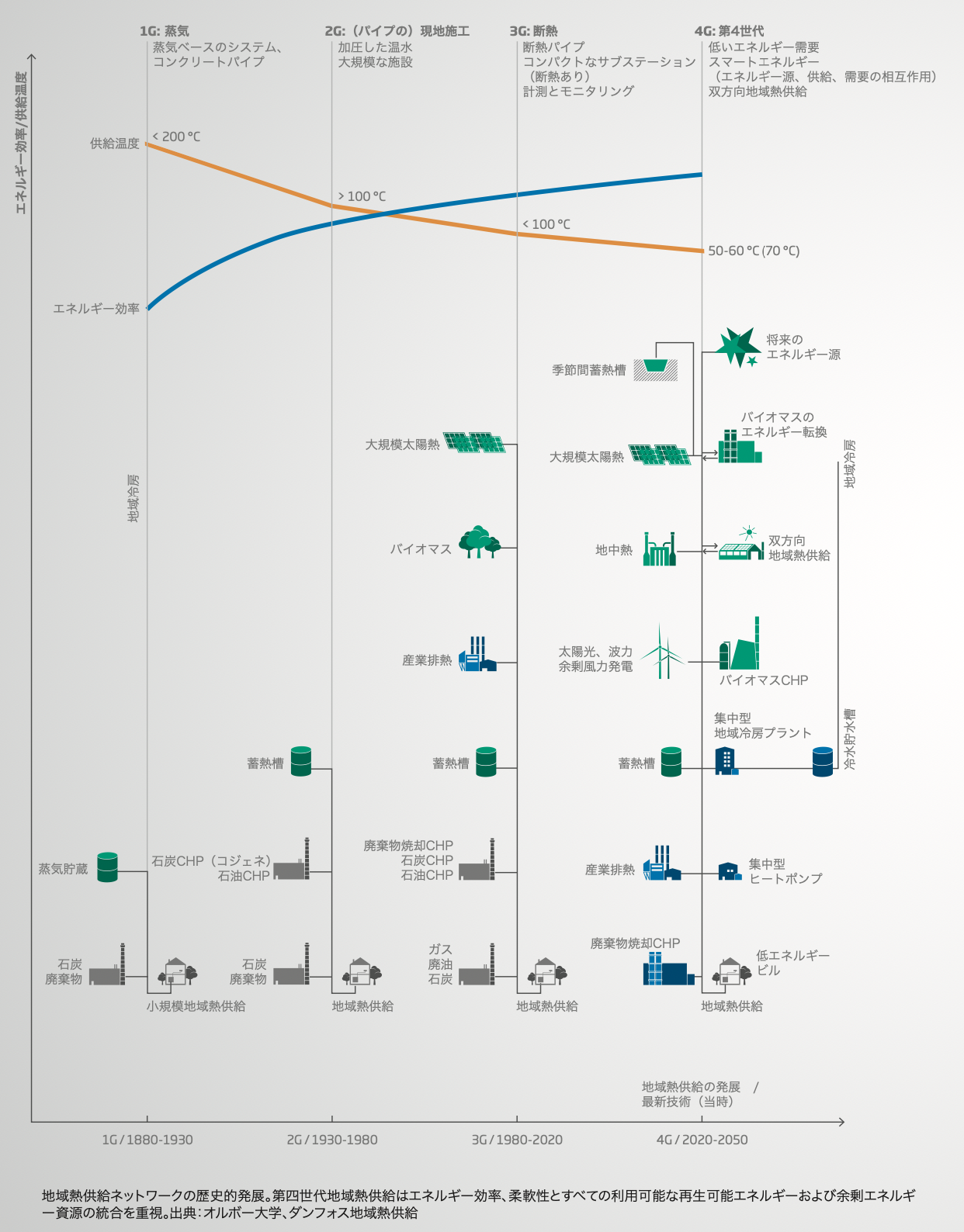

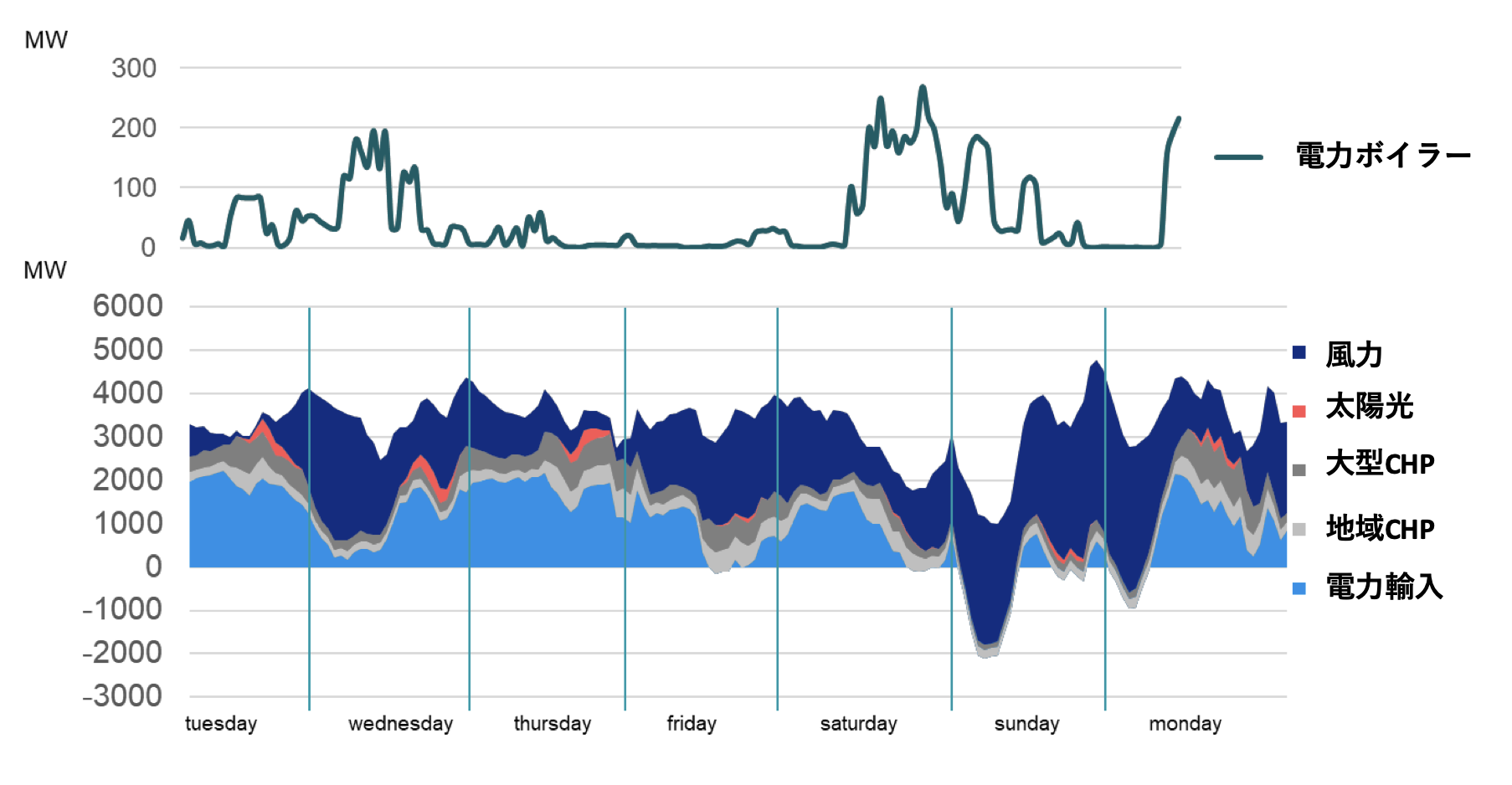

大潟村に導入を目指しているのは「第4世代地域熱供給」(4DH)である。日本ではそもそも地域熱供給がエネルギー政策の中でもマイナーな扱いだが、その中に「世代」という考え方があること自体ほとんど知られていない。4DHとは、2014年頃からオールボー大学のグループが提唱した考え方で、低い供給温度(50〜60度)によってシステム全体の効率を高め、同時に再エネや廃熱を統合するものだ(図1及び表1)5Lund オールボー大学教授の歴史的な論文(2014)をはじめ同大学のチームが毎年「4DH国際会議」を開催して、この分野をリードしている。論文 Lund, H. et. al., “4th Generation District Heating (4GDH): Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems” Energy, Volume 68, 15 April 2014, Pages 1-11。世界的には供給温度が80〜90度の第3世代が主流で、日本は第1世代と第2世代が大半を占める。

デンマークが最初に地域熱供給を導入したのは1900年とされるが、本格的に取り組まれたのは1973年の石油危機以後である。初期は石炭、やがて天然ガスが用いられたが、1976年の「電力供給法」のなかで新設発電所へのコジェネが義務づけられ、1980年には熱供給法も定められて、電力も地域熱供給と統合することで、社会総体としてのエネルギーシステム全体の総合効率を高めている6Ramboll “Agreement on Energy Efficiency Directive adopting 35 years of Danish Experience within DH and CHP” State of Green 2012。気候変動問題が浮上してきた1980年代から麦わらや木質チップ、生活廃棄物など様々なバイオマスを地域熱供給の資源として利用拡大し、近年では大型の太陽熱温水システムや巨大な蓄熱槽を活用した季節間熱貯蔵の利用も広がっている7State of Green「地域熱供給白書」(日本語版)2021年。

デンマークの全住宅・建築物のおよそ7割をカバーする地域熱供給は、2050年に再エネ100%を目指す上で風力発電と並ぶ二本柱となっている。すでに自然変動型電源(VRE)の風力発電が50%以上を越えるデンマークでは、地域熱供給が柔軟性を高める上で、重要な役割を果たしている。第1に地域熱供給の熱源であるコジェネが、電力市場を介して風力発電の変動を相殺するように稼動し、第2に風力発電が過剰なタイミングは電力市場が低価格ないしはマイナス価格になるため、その電力が地域熱供給の温熱に転換される。すなわち電力市場の変動が、間接的に地域熱供給の貯湯槽によって「蓄電」されるシステムとなっている(図2)。

4DHの提唱と合わせて、脱炭素にも上記のようなスマート化にも貢献する地域熱供給が近年見直されている。2012年からオールボー大学が主導するかたちで欧州大での「ヒートロードマップ欧州」のシナリオ研究を重ねて来て、2050年までの温熱の脱炭素化の道筋を示した8European Commission “Heat Roadmap Europe – Low-carbon Heating and Cooling Roadmaps 2050 – A Final Report” 2018.。背景には、電力は風力と太陽光で再エネ100%への可能性が現実化する一方で、温熱分野はエネルギー消費に占める割合がかなり多いにもかかわらず、今なお脱炭素化がなかなか進まない実態があるからだ9世界全体の建築物の暖房給湯エネルギーは全エネルギー消費の1/4を占め、その11%が電化・再エネ化・ヒートポンプ化されている(REN21 Global Status Report 2022 pp88-90)。ヒートロードマップ欧州でも、地域熱供給の重要性を強調している。国連でも、UNEPが中心となり気候対策と大気汚染防止、エネルギー貧困の解消などの観点から地域熱供給を推進している10UNEP District Energy in Cities Initiative。

日本に欠落する温熱政策と地域熱供給

翻って日本には、そもそも「温熱政策」がない。空調やヒートポンプ、断熱、省エネといった個別要素は散見できるが、体系としての「温熱政策」が欠落している。日本でも温熱が住宅のエネルギー消費に占める割合は札幌では8割、日本平均でも5割を占め、けっして少ないわけではない11日本全体の住宅エネルギー消費の平均(2022年)で給湯27.8%、暖房25.1%、計53%。資源エネルギー庁「エネルギー白書2022」。この欠落は日本のエネルギー政策における歴史的・構造的な理由に由来すると推察される。

第1に、日本のエネルギー政策は歴史的に産業重視の政治文化が色濃い。法体系も「業法」(電気事業法、ガス事業法、旧石油業法など)が中心で役所もその業法ごとに所管部署が構成されており、供給側目線の「エネルギー産業政策」と見てよいだろう。そのため、電力・温熱・交通・産業というエネルギー需要側分野のなかで、温熱という枠組みが供給側目線の業法体系では抜け落ちてしまう。

第2に、「エクセルギー」という物理学的合理性が考慮されていない。温熱政策の重要性は消費に占める割合が大きいことに加えてエクセルギーが小さいこと(低品位)にある。数十度程度の低温熱の暖房給湯という低エクセルギーの仕事を、灯油やガス、電気という高エクセルギーのエネルギーで直接供給するとエクセルギー損失が大きい。

これらが歴史的に重なり、体系としての「温熱政策」を欠いている日本の暖房環境は、貧相な住宅断熱も相まって、今なお「カオス」である。戦前からの低効率で空気汚染の激しいダルマストーブが、より簡便な灯油ストーブに置き換わり、さらに時代とともに製品開発とエネルギー間競争が進んだ結果、「灯油+ガス+電気」×「ストーブ+ファンヒーター」の計6種類の暖房器具が日本中の住宅に統一性なく溢れかえり、そこに今や住宅の標準品となったエアコンが備わっているという「暖房環境カオス」なのである。これが後述する「マイナス1m問題」として日本の地域熱供給に立ちはだかっている。

温熱政策不在の日本で、地域熱供給はさらにマイナーである。日本では1970年の大阪万博のタイミングで千里ニュータウンに初めて導入されたが、目的は「大気汚染防止」だった。その後全国に拡がり、現在では全国に81事業者で142地区(2021年)に供給し、日本の総エネルギー消費量に占める割合は1%に満たない12経済産業省 熱供給事業関連サイト。しかも、欧州のような面的な拡がりは乏しく、複数の高層ビルの空調をカバーするエネルギー密度の高い「垂直型地域熱供給」である。加えて地域熱供給も蒸気主体の第1世代と高温高圧水主体の第2世代が大半を占め、技術体系も既存インフラもアップデートされないままに今日に至っている。

課題の連鎖

大潟村脱炭素先行地域に現実に取り組むと、さまざまな課題の連鎖に直面する。以下、主要な課題を列挙する。

「マイナス1m問題」

上記のとおり、地域熱供給で住宅の入り口まで温水を持ってきても、そこから内側で温水を給湯や暖房として利用できる住宅が、北海道の一部を除いて、日本ではほとんど存在しない。通信や配送での「ラスト1マイル」に倣えば、「マイナス1m問題」と言える。

これは日本の地域熱供給の重大な障壁である。住宅の中にお湯を用いた暖房・給湯のインフラが普及しておらず、その製品群(温水熱交換器や温熱パネルヒーターなど)もほとんど見当たらない。大潟村で村営住宅の新築を請け負っている全国的な大手ハウスメーカーも、過去に設計した経験がないという。住まい手も灯油ストーブや電化システムには慣れているが、お湯を用いた暖房・給湯システムの経験は、温水式の床暖房を除いては、皆無に近いだろう。

住宅の内側の暖房・給湯インフラ整備まで、地域エネルギー会社がカバーすることは費用面でも現実面でも困難だが、その入れ替えをしないとそもそも普及しない。使ったことのない温水システムの導入に住まい手が納得するハードルも高く、それらが全てコスト増に直結する。

往還温度差問題

第4世代地域熱供給の要諦は供給温度を50〜60度に「低温化」することだが、同時に還り温度は25度以上の温度差に下げることを目指す。一定の供給温水量で最大の熱量を供給することが目的で、これによって供給する温水量を最小化することができ、熱導管も最小化でき、ポンプ動力も最小化できることから初期費用も運転費用も最小化できる。これは第3世代の供給温度80〜90度であっても、還り温度との差は25度以上となるよう設計されている。

ところが日本では、ほとんどの温水利用設備の往還温度差が5度程度で設計されているのが現状だ13日本の冷温水の往還温度は空調設備のチラーを想定しているため、冷水は7度→12度、温水で45度→40度という往還温度差5度の設定が一般的とされる。。このため供給側で第4世代地域熱供給を設計しても、既存の設備の往還温度差に引きずられて、システム全体のエネルギー効率向上に限界がある。

ボイラー技術の落差

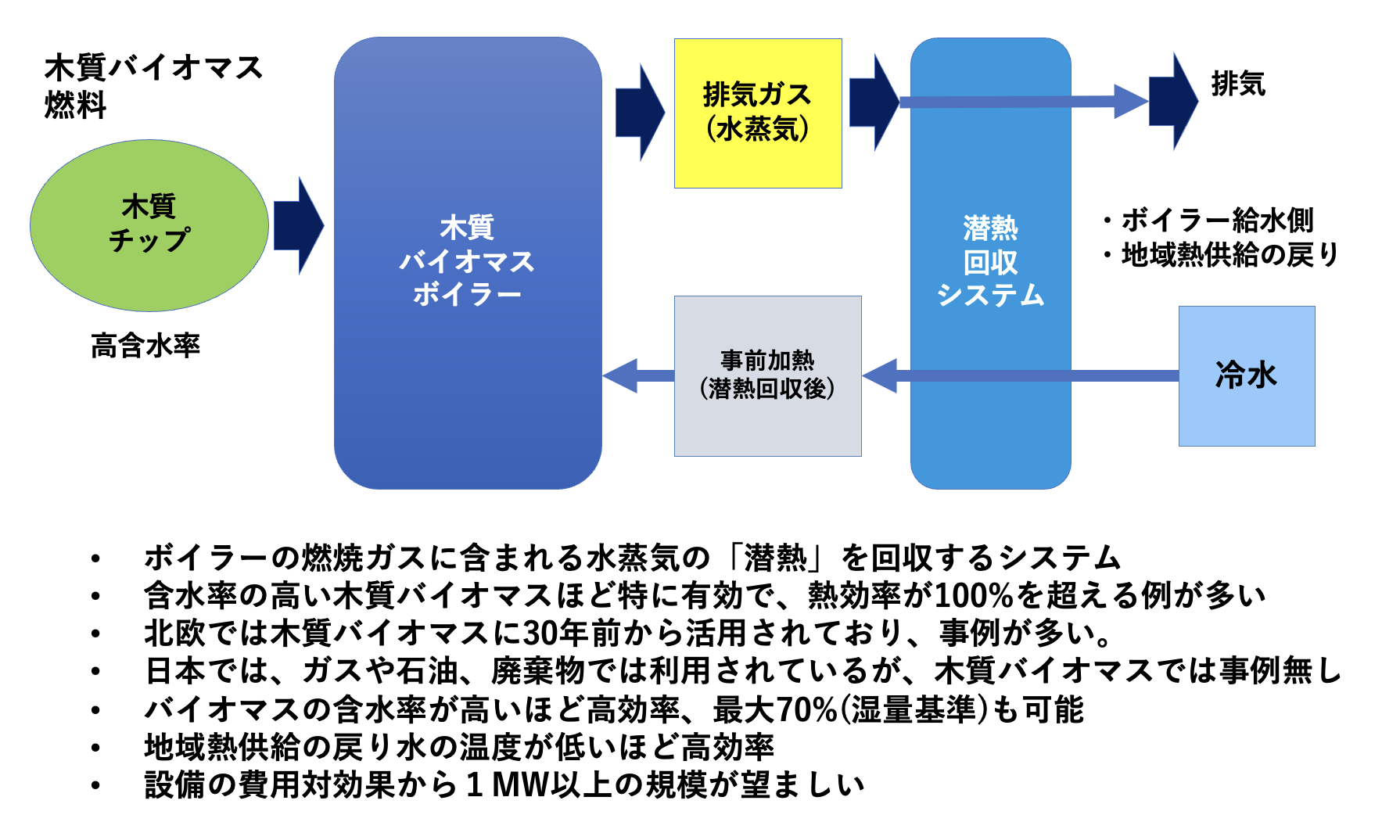

かねてよりバイオマス業界では共通認識だったが、あらためてバイオマスボイラー技術の国内外の差は大きい。多様な農業残渣の燃焼技術を筆頭に、クリンカ(ボイラー内の固着灰分)の低減技術(図3)、多様で高含水率のバイオマス燃料を効率的に燃焼できる技術(図4)、日本では未だ事例のない潜熱回収技術14バイオマス燃料の余熱及び燃焼時に発生する水蒸気の潜熱を、ボイラー加熱前の水で回収することで、バイオマスボイラーの総合効率を1〜2割高める技術。バイオマス燃焼技術で先行する北欧では環境税が導入された1990年代初頭から普及し始めており、今日では標準的な技術となっているが、日本のエコジョーズは類似の原理(水蒸気の発生源は天然ガス中の水素燃焼由来)だが、バイオマスボイラーではまだ導入事例がない。第4世代地域熱供給では戻り温水温度が25度程度と低いため、潜熱回収の効率がさらに高くなる(表1参照)。(図5、今回の大潟村は乾燥籾殻のため導入不要)など基本原理から技術構築をしてきた北欧との大きな落差を見ることが出来る。

建設運転コストの壁

今回は脱炭素先行地域による交付金事業で手厚い補助金によって何とか収支を整えることができそうだが、デンマークなど北欧の地域熱供給は基本的に補助金なしで成立している。日本と対比すると、大きく以下の3つの要素がある。

-

- 輸入に伴う内外価格差(輸入コスト、円安要素)(ハードコスト)

- 取引費用と規制費用の差(ソフトコスト)

- 環境税の差

現時点で1はやむを得ないとはいえ、将来は同水準のボイラーの国産化を期待したい。2は多重下請構図の建設や商取引で中間業者が多重に入ることによる大きな取引費用は主に民間の課題であり、規制に伴う時間と手間に伴う大きな規制費用は政治行政側の課題である。補助金獲得に伴う膨大な手続きも規制費用に含まれる。ソフトコストは内外価格差の中で占める要素がハードコストよりも大きく、「〜割」ではなく「〜倍」のオーダーで異なる。3は政策制度の問題であり、現時点では実現の見通しは見えない。

オフサイトPPA

本稿のテーマの温熱から外れるが、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた「オフサイトPPA」も、制度設計と市場の現実との間で隘路に入っている。環境省ではオフサイトPPAのうちフィジカルPPAを想定しているが、卸電力取引所の高騰問題のため協力可能な新電力が見当たらず、唯一の可能性は旧一般電気事業者による協力しかなく、その裁量に委ねられている。

仮にヴァーチャルPPAが認められたとしても、日本ではまだ実例がなく、FIT・FIPが認められていない脱炭素先行地域でのヴァーチャルPPAも実現の課題が大きい。

これらの課題はどれも容易なものではないが、一つひとつ改善しながら解決してゆき、その経験や教訓を日本に拡げて定着させることも脱炭素先行地域の狙いとされている。

—

オリジナル掲載:飯田哲也(2022)「No.339 第4世代地域熱供給と日本の温熱政策〜大潟村脱炭素先行地域の取り組みから見える日本の課題」京都大学大学院 経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座コラム

- 1大潟村「第1回脱炭素先行地域への選定について」2022年4月28日

- 2内閣官房 国・地方脱炭素実現会議

- 3大潟村では2015年に総務省「分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定」、2019年に環境省「脱炭素型地域づくりモデル形成事業」を通して、地域熱供給の具体化を進めてきている。

- 4結晶性シリカ(クリストバライト)は自然界には鉱物を除いて殆ど存在しないが、籾殻や稲わらなどを高温で熱せられると非結晶が結晶化する。EUでは鉱物由来のみで植物由来は問題視(=規制)されていない。国際がん研究機関(IARC)は珪肺症(silicosis)を煩っている人に肺がんが発症するリスクがあるとし、労働環境衛生上、結晶性シリカ粉塵 < 0.1 mg/m3にコントロールすることを推奨している。日本では「労働安全衛生法」およびその施行令で「表示義務」規定がある。

- 5Lund オールボー大学教授の歴史的な論文(2014)をはじめ同大学のチームが毎年「4DH国際会議」を開催して、この分野をリードしている。論文 Lund, H. et. al., “4th Generation District Heating (4GDH): Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems” Energy, Volume 68, 15 April 2014, Pages 1-11

- 6Ramboll “Agreement on Energy Efficiency Directive adopting 35 years of Danish Experience within DH and CHP” State of Green 2012

- 7State of Green「地域熱供給白書」(日本語版)2021年

- 8European Commission “Heat Roadmap Europe – Low-carbon Heating and Cooling Roadmaps 2050 – A Final Report” 2018.

- 9世界全体の建築物の暖房給湯エネルギーは全エネルギー消費の1/4を占め、その11%が電化・再エネ化・ヒートポンプ化されている(REN21 Global Status Report 2022 pp88-90)

- 10

- 11日本全体の住宅エネルギー消費の平均(2022年)で給湯27.8%、暖房25.1%、計53%。資源エネルギー庁「エネルギー白書2022」

- 12経済産業省 熱供給事業関連サイト

- 13日本の冷温水の往還温度は空調設備のチラーを想定しているため、冷水は7度→12度、温水で45度→40度という往還温度差5度の設定が一般的とされる。

- 14バイオマス燃料の余熱及び燃焼時に発生する水蒸気の潜熱を、ボイラー加熱前の水で回収することで、バイオマスボイラーの総合効率を1〜2割高める技術。バイオマス燃焼技術で先行する北欧では環境税が導入された1990年代初頭から普及し始めており、今日では標準的な技術となっているが、日本のエコジョーズは類似の原理(水蒸気の発生源は天然ガス中の水素燃焼由来)だが、バイオマスボイラーではまだ導入事例がない。第4世代地域熱供給では戻り温水温度が25度程度と低いため、潜熱回収の効率がさらに高くなる(表1参照)。