自然エネルギーへの世界的なエネルギー転換の流れのなかで、熱分野の取り組みへの注目は必ずしも高くありません。デンマークで進む「第4世代地域熱供給」を手がかりに、日本での地域熱供給の可能性と課題を見ていきましょう。

本稿は、筆者がデンマークの自然エネルギーコンサルティング企業PlanEnergi社でインターン滞在した経験と学びにもとづいています。そこでは地域熱供給の事業立ち上げにかかわり、実際に地域熱供給をユーザーとして体験する中で、デンマークと日本の違いが見えてきました。それらの「違い」をベースに、日本での導入の課題は何なのかを考えたいと思います。

地域熱供給とは?

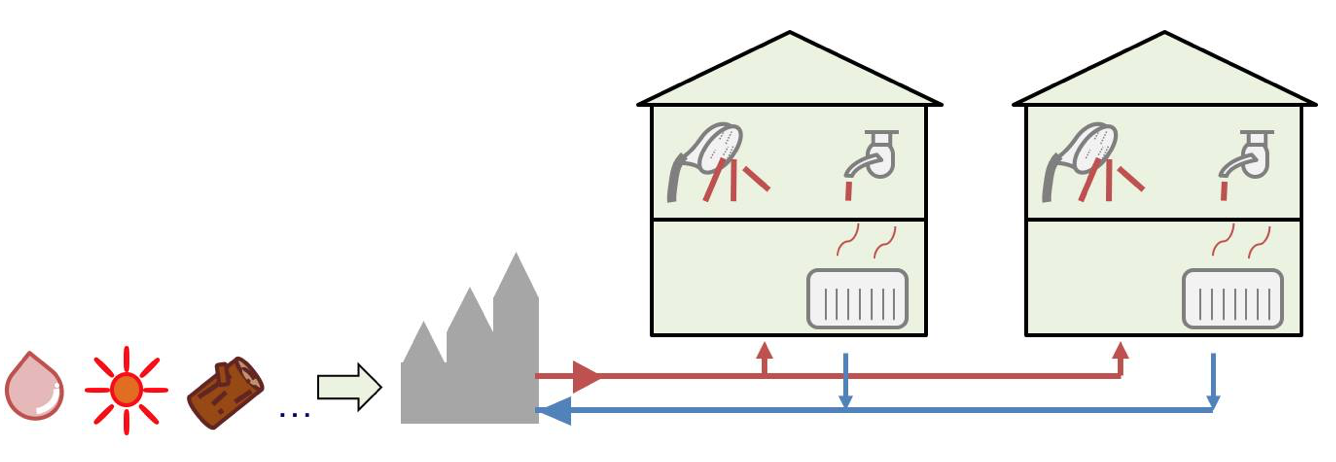

地域熱供給とは、「温水を一ヶ所(複数の場合もある)で作り、それを張り巡らせたパイプを通して周辺の施設・住宅に送り、暖房や給湯に利用するシステム」です。つまり、各建物でボイラーやストーブ・エアコンを持たずとも、水道管のように送られてくる温水を使うことで暖房・給湯をまかなうことができます。

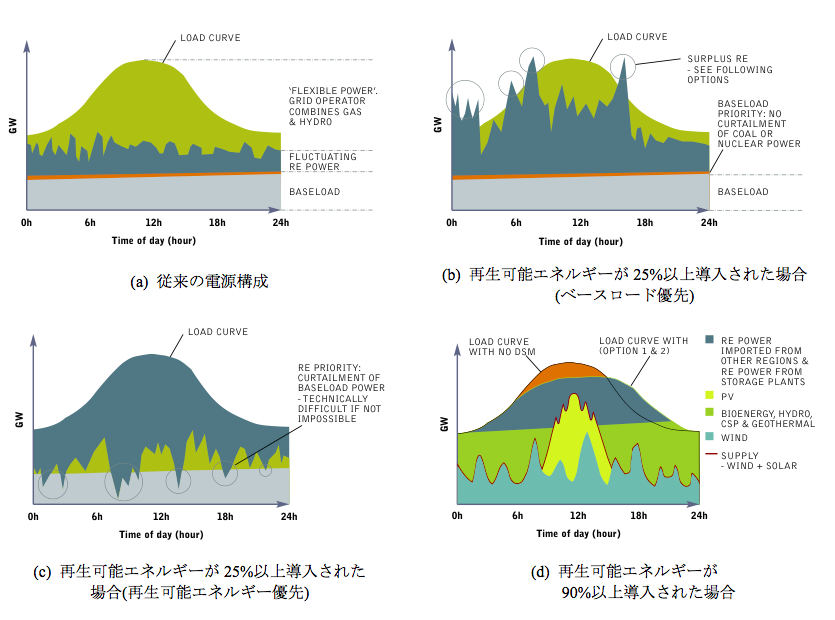

熱源には、ボイラーの燃焼熱だけでなく、ゴミ焼却炉、太陽熱温水器、工場廃熱やあまった電気などさまざまなものが使えます(図1、写真1)。

図1. 地域熱供給の仕組み

写真1. 地域熱供給のパイプ

暖房については、各室に置かれたパネルヒーターを温水が循環することで建物全体が暖まる仕組みになっています。

デンマーク滞在中、実際に私も使ってみた感想は「簡単」「安全」「快適」です。バルブをひねるだけで温水が回るので、自分で灯油等を補充する必要もなく、やけどするような熱さでもないので安全です。エアコンや石油ストーブのように空気が悪くなることもなく、空間全体に心地よい暖かさを提供してくれます(写真2)。

写真2. 温水によるパネルヒーター

給湯は、送られてきた温水から熱交換器を使って熱を取り出し、蛇口やシャワーを通る水を温める仕組みです。蛇口をひねって数秒程度ですぐ温かいお湯が使えて、大変快適です。

このようにユーザー目線でも非常に優れた地域熱供給ですが、その本当の魅力は別にあります。大きく以下の3つに分けることができます。

1. 効率的な熱利用

地域熱供給の特徴のひとつは、さまざまな熱源を統合して効率的に熱利用を進めることができる点にあります。例えば、地域熱供給ではゴミ焼却や工場からの廃熱も利用して、本来捨てられていたはずのエネルギーを有効利用することができます。

日本では大手電力会社が巨大な発電所をたくさん持っていますが、発電の際にも投入エネルギーの約半分が熱のかたちで失われています。

デンマークでは小規模な発電所を分散して各地に配置しており、そのほぼすべてが地域熱供給に接続され、エネルギーを余すことなく効率的に活用しています。

2. 自然エネルギー熱の利用可能性向上

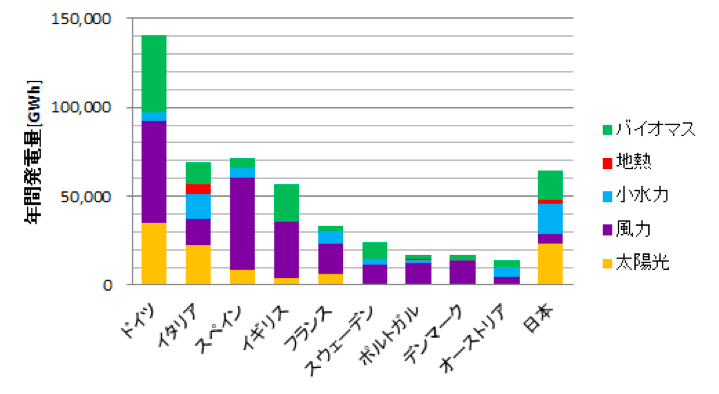

近年、日本でも自然エネルギーの利用拡大が進んでいますが、まだまだ熱分野への注目は集まっていません。

また、本来は熱利用が中心であるはずのバイオマスについては、そもそも熱利用を検討に入れていない発電のみの事業がほとんどです。バイオマス利用で発電のみの場合、熱は捨ててしまうのでエネルギー効率は30%前後ですが、発電と熱利用をおこなう熱電併給(コジェネレーション)の場合は80〜90%にまで向上します。

地域熱供給が導入されているエリアでは、インフラとして熱を受け入れることができるため、バイオマスや太陽熱、地中熱といった自然エネルギー熱の利用可能性を向上させることができます。

さらに、近年、デンマークでは風力発電が単位時間あたりで需要を超過する状況も発生するようになっていて、その対応にも地域熱供給インフラが活かされています。具体的には、風力発電の余剰電力はヒートポンプを通じて熱としてコジェネレーション設備に併設される蓄熱槽に貯蔵されることとなります。

このように、地域熱供給が電力市場と統合して運用されるようになれば、ますます自然エネルギーの利用可能性は向上し、それは変動に対応するための柔軟性の確保にもつながります。

3. 地域経済効果

地域熱供給は多くの場合、地域経済に大きな効果を与えます。特に自然エネルギー資源を熱源として利用する場合、その効果はより大きくなります。

海外からの輸入化石燃料に依存している現在の日本では、どのような地域であっても収入に対するエネルギー支出の割合は小さくありません。特に東北や北海道では、暖房にかける灯油への支出はかなり大きなものとなります。お金の流れで見れば、灯油代は、市区町村の外へ、都道府県の外へ、果ては中東などの海外まで出て行ってしまいます。

ここで、エネルギーに利用する資源を輸入化石燃料から地域で発生する廃棄物や木質バイオマス、家畜排泄物などに置き換えることができたら、お金の流れはどう変わるでしょうか。

それまで外に出ていたお金は地域内の資源へと支払われることになり、地域の中での循環がはじまります。また、熱供給事業にともなって雇用も生まれるでしょう。事業立ち上げに際して、地元の金融機関や土木会社と連携できれば、域内への経済効果はさらに高まるでしょう。農林漁業とつながりながら、エネルギーを自給する。地域熱供給は、地方の経済を活性化させる起爆剤になるかもしれません。

このように、さまざまなメリットを生み出すことができる地域熱供給ですが、実際に導入を進めていくことは簡単ではありません。日本への地域熱供給の導入可能性については後述しますが、まずはデンマークの地域熱供給の特徴を見ていきましょう。

デンマークの地域熱供給

地域熱供給は、熱の消費先がある程度まとまっていなければ熱を送るロスが大きくなってしまうので、すべての地域に導入されているわけではありません。それでも、上記のメリットを総合的に判断して開発を進めてきたデンマークでは、現在、家庭の約65%が地域熱供給に接続されています。日本人にとっては馴染みがないシステムですが、デンマークでは一般的に普及していて、なんと首都コペンハーゲンでは98%の家庭が地域熱供給に接続されています。

次に、「第4世代地域熱供給」と呼ばれるデンマークの地域熱供給の特徴を見ていきましょう。

低温地域熱供給

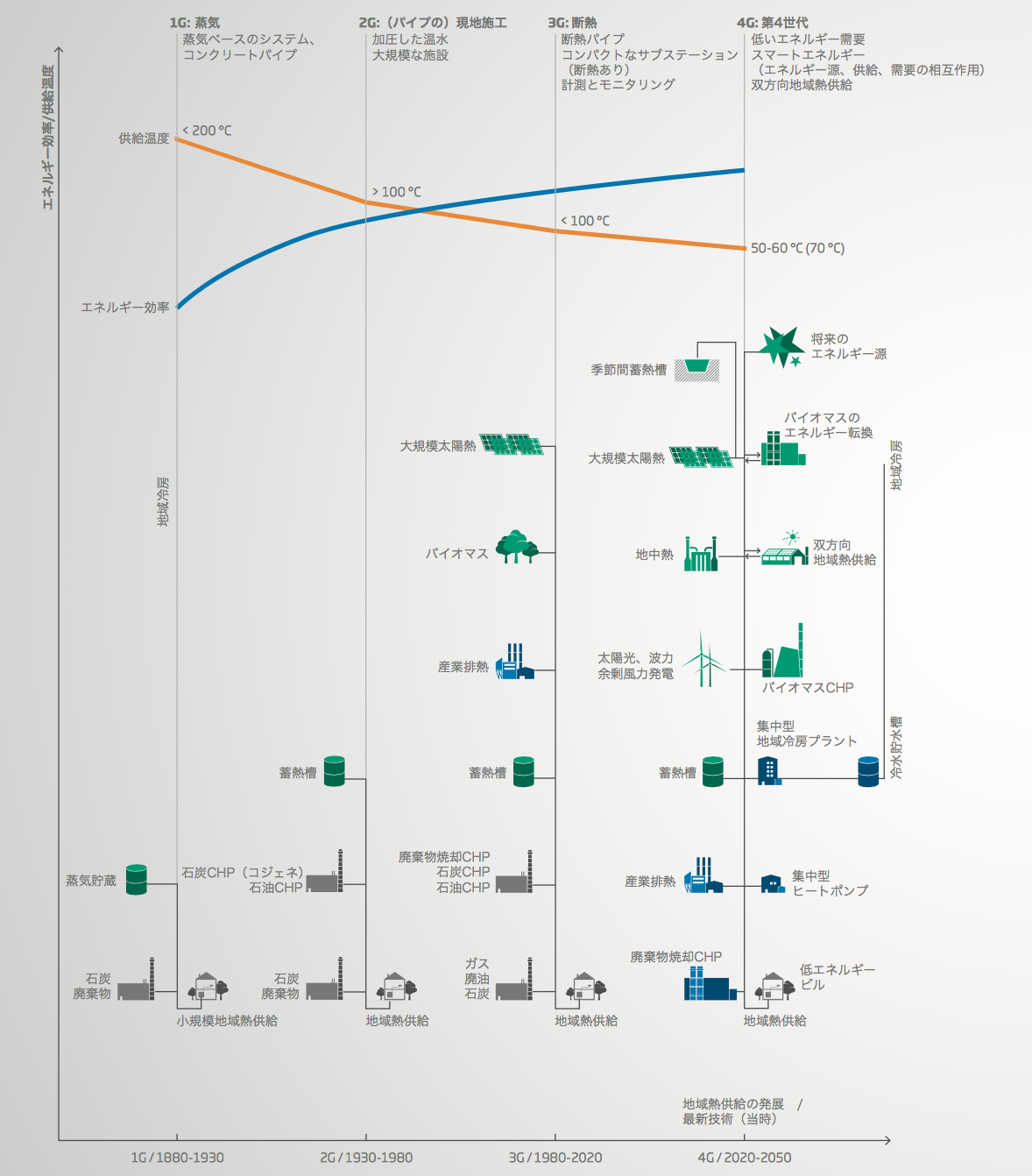

デンマークでは、1903年に初めて地域熱供給がつくられました。ごみ処理に困り果てた後、熱電併給を備えたごみ焼却施設を建設したのがはじまりでした。その後、100年以上の時間をかけて、他の国々での地域熱供給の発展とも相互に影響しながら、少しずつその機能や効率を進化させてきました。この変遷は大きく4つの世代に分けられます(図3)。

図 3. 地域熱供給の変遷

極めて単純に言い切ってしまえば、最新のものほど「熱の供給温度 − 熱生産プラントから建物に向かって送られる時の温度」が低くなっています。

第1世代では200℃を超える「高温蒸気」を送っていましたが、第2世代では送る熱の媒体が「温水」となり、この温水の供給温度も下がり続け、最新とされる第4世代では60℃を下回ります。

近年つくられたものは大抵が第3世代に分類され、供給温度は70〜80℃のものが多いようです。第4世代は未だ実証段階のものが多いですが、すでにデンマーク国内にいくつか事例があり、いずれも好調に稼働しています。

誰もが気になるのは、なぜ供給温度を下げてきたのか?という点です。これは大きく3点に集約されます。

1. 送熱ロスの低減

地域熱供給ではパイプを通して各建物まで温水を送っていますが、この時、どうしても一定程度失われる熱が出てきます。「送熱ロス」と呼びますが、パイプ内の温水と外の気温の差が大きいほどこの送熱ロスも大きくなります。したがって、(暖房と給湯の利用に事足りる範囲で)パイプ内の温度をできる限り下げ、失われる熱を減らそうとしてきたのは極めて自然な経緯と言えるでしょう。

2. 多様な熱源の利用を可能にする

上述のように、地域熱供給の優れた点として、さまざまな熱源が利用できることを挙げました。実際には、これが可能になってきたのは比較的最近で、少なくとも第1・2世代あたりでは現在行われているような地中熱・太陽熱などの利用はできませんでした。単純に、それらの熱源からではそこまで高温の熱を得られないからです。

地域熱供給が多様な熱源の利用を可能にする上でのキーワードが「潜熱回収」です。

湿った木質チップや生ゴミのように水分を多く含んだ燃料を燃やしたとき、エネルギーの多くは水分の蒸発に使われてしまいます。この水蒸気を捨ててしまえばそれまでですが、この高温の水蒸気に含まれる熱を回収して利用することができれば、水分の多い燃料でも高いエネルギー効率を達成することができるのです。

地域熱供給の構造をおさらいすると、ボイラーで燃料を燃やし、温めた温水をパイプで建物に送ります。各建物で使われた温水はまたボイラーまで返ってきて、再度温められてまた送られていきます。

ここで、例えば送り温度を75℃、返り温度を45℃とします(現在のデンマークでの標準温度)。45℃の返り温水に回収した水蒸気の熱を吸わせることで、50℃くらいまで「事前に」温めることができるので、75℃まで上げるのにボイラーから取り出す熱エネルギーが5℃分少なくて済み、全体の効率が上昇する、といった仕組みです。これを端的に示したものが図4です。

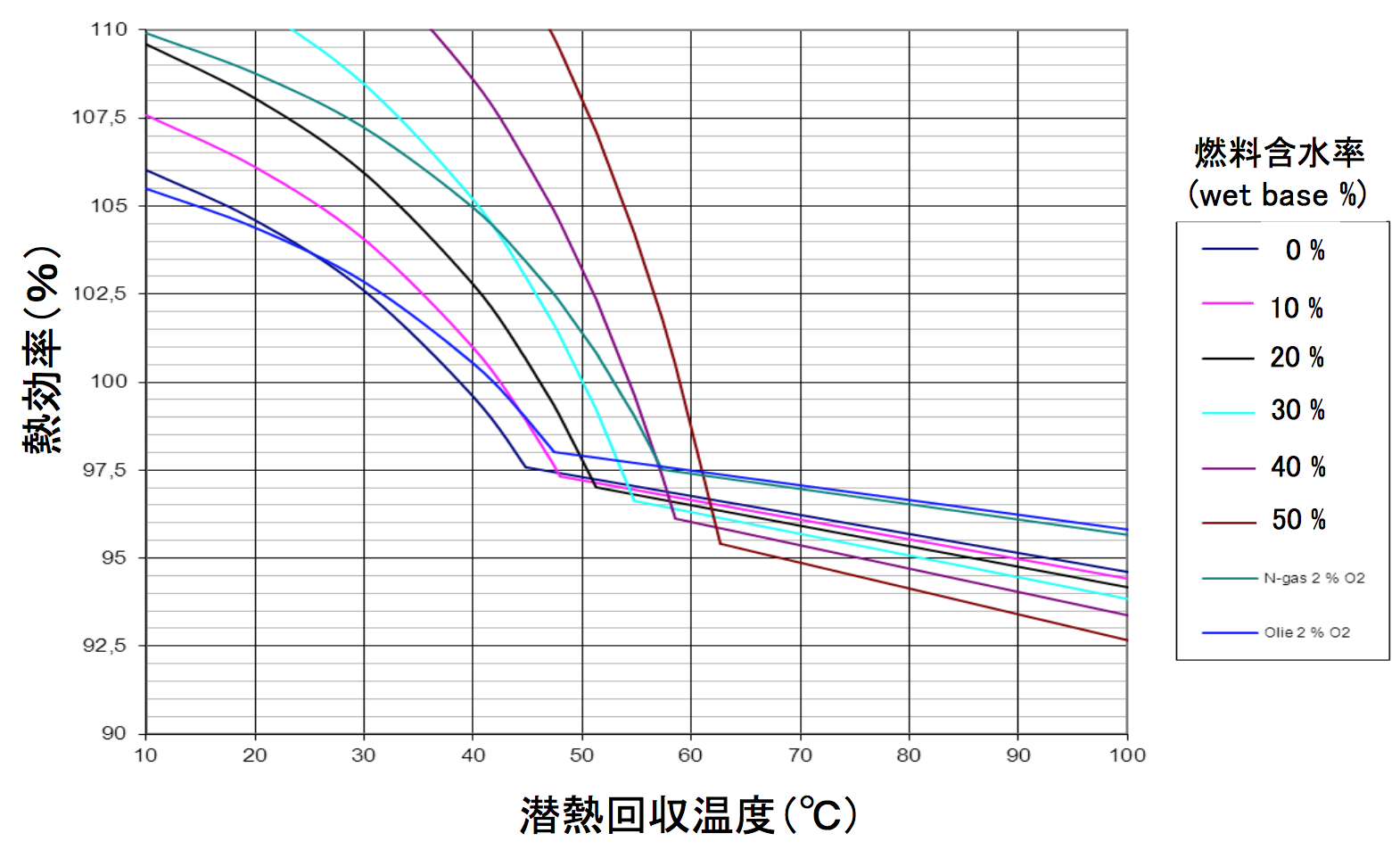

図4. 木質燃料含水率・潜熱回収温度・熱効率との相関関係

この図からわかるように、潜熱回収温度が低いほど熱効率は上昇します。例えば、含水率40%の燃料を扱う場合、潜熱回収温度45℃では熱効率が105%を超えます。

以上を踏まえると、地域熱供給の供給温度を下げることで、当然返り温度も下がり、これが潜熱回収の熱効率を向上させるので、水分の多い燃料でも熱供給に利用できるようになるのです。

3. 送熱パイプの耐用年数が長くなる

これはイメージがしやすいかと思いますが、送る温水の温度が高いほど、通るパイプが熱ストレスで傷みやすくなります。供給温度を下げることで、パイプへの熱影響も減り、現在、送熱パイプの寿命は少なくとも約30年、実際にはもっと長く使えると考えられています。

送り/返り温水の温度差

地域熱供給では、送った温水が各建物で使われてまた返ってきます。当然ながら熱を消費した分、送った温度より低い温度で温水が戻ってきます。地域熱供給の設計においては、この温度差をできるだけ大きくするのが重要といわれています。

まず、送り/返り温水の温度差を大きくすることで、パイプ内を通す流量を抑えることができます[1]。同じ熱量を運ぶ上で、より少ない流量で済ますことができれば、温水を押し出すポンプの動力も小さくすることができるため、システム効率を上げることができます。

[1] 下記の計算式に表されるように、同じ熱量を運ぶ上で、送り/返り温水の温度差が大きいほど少ない流量で済ますことができる。

温水の流量 = 熱量 /(送り・帰り温水の温度差 x 1.16) *1.16は、水の密度/比熱

さらに、流量を抑えることができると、より細いパイプで対応できるようになるため、システム全体の投資も節約することができます。

このような考え方にもとづいて、デンマークでは送り/返りの温度差が大きく確保されています。30℃程度の差は当たり前で、40℃の事例も珍しくありません。日本でも少ないながら地域熱供給の事例がありますが、10〜20℃の間に収まっているものがほとんどと思われます。

日本での地域熱供給の可能性

デンマークの地域熱供給の最新動向をレビューした上で、最後に日本での導入可能性と課題を考えてみましょう。

建物の断熱性能の違い

まず、そもそもの前提として、日本の建物の断熱性能が著しく低い点があげられます。これについては、すでに多数の書籍で指摘されています。

- 前真之(2015)『エコハウスのウソ 増補改訂版』日経BP社.

- 前真之・岩前篤・松尾和也・今泉太爾・森みわ・竹内昌義・伊礼智・水上修一・三浦 祐成(2016)『あたらしい家づくりの教科書』新建新聞社.

- 松尾和也(2017)『ホントは安いエコハウス』日経BP社.

地域熱供給との関係では、地域熱供給による暖房は建物全体を温める、いわゆる「全室暖房」と呼ばれるもので、一部屋だけあるいはストーブの周りだけ温める「部分間欠暖房」が一般的な日本とは性質がまったく異なります。

全室暖房は、建物の断熱性能が高く、熱が外に逃げないことが前提なので、日本の一般住宅への適用可能性は、現時点では残念ながら薄いと考えるのが自然でしょう。

しかしながら、上述のように建物の断熱やエネルギー性能を高める必要性は日本国内でも認識されるようになりつつあり、また、遅ればせながら日本でも「建築物のエネルギー消費性能基準の適合義務化」が段階的にはじまっており、2020年までに戸建て住宅も含むすべての新築の建築物で適合義務化が実施されることから、中長期的には地域熱供給を活かす前提が整う可能性はあります。

化石燃料への課税

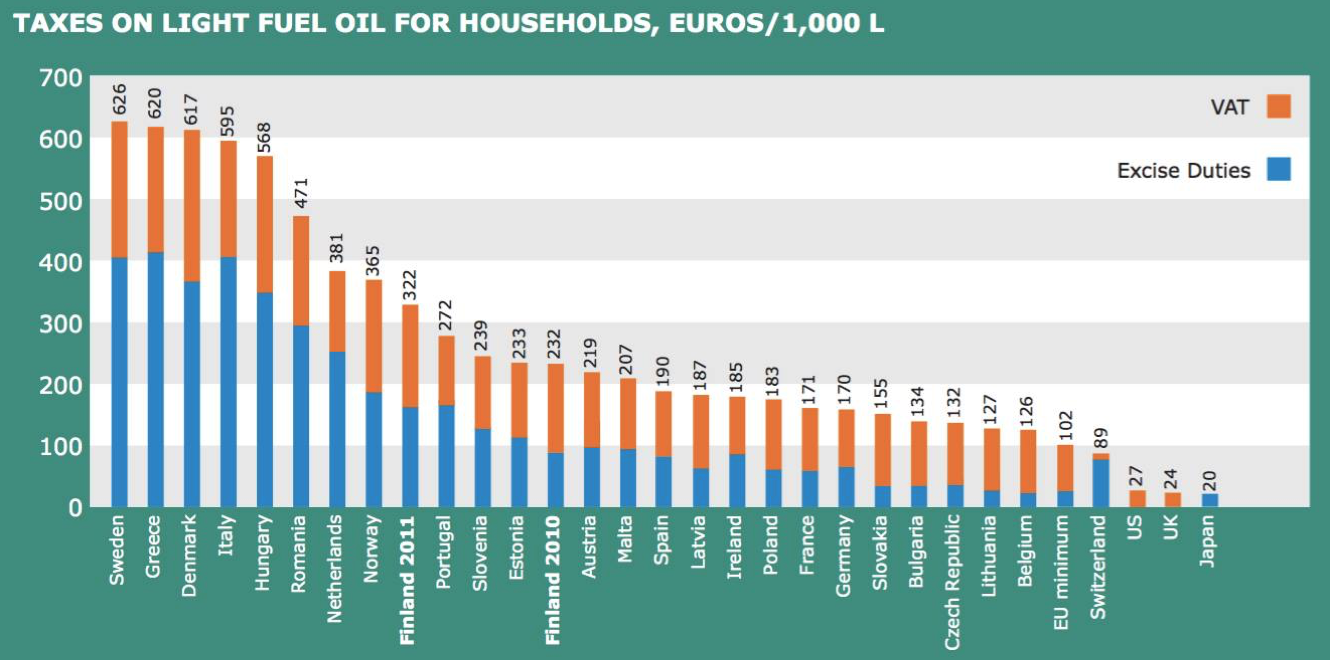

デンマークはもともと税率の高い福祉国家として有名ですが、化石燃料への課税も徹底しています。家庭用燃料への課税比較を見れば、日本との違いは一目瞭然です。

図5. 家庭用燃料への課税

化石燃料への課税により、地域熱供給でバイオマスなどの自然エネルギーを燃料として使う場合のコスト競争力が大きく変わり、経済合理的な選択の結果として自然エネルギーの普及が進むことになります[2]。

[2] 家庭用燃料への課税が高い水準で設定される一方で、国際競争力の観点から産業での石炭・ガス利用には非課税となっている。

また、税収は国内のグリーン産業の育成に充てられ、新たな普及プログラムや技術開発が促進されてきました。その結果、デンマークの自然エネルギー産業は大きく躍進し、今では有力な輸出産業になりつつあります。

このような制度設計の背景には、「2050年までに脱化石燃料を達成する(自然エネルギー100%)」という目標が国民的合意のもとに掲げられ、その実現に向けた包括的な政策づくりがあります。

経験の蓄積

そもそも日本とデンマークでは地域熱供給の経験の蓄積に大きな違いがあります。これについては「データの蓄積量」「地域熱供給関連設備の国内メーカーの有無」「ノウハウ不足」の3点に集約されます。

1. データの蓄積量

地域熱供給を利用する建物には、使った熱の量に応じて料金を徴収できる「メーター」が設置されています。このメーターによって測定される熱需要のデータは、熱生産プラント導入時の規模を決定する際に必要不可欠であり、地域熱供給の事業計画を立てる上でもきわめて重要な資料になります。

一方、日本でも給湯器のメーターや灯油の購入量等で大まかな熱需量は分かりますが、○○:○○ 〜 △△:△△にどれくらい使われたか、ピークはいつか、その時の熱需要はどれくらいか、などの細かいデータを入手するのはなかなか困難です。

また、デンマーク・エネルギー庁は地域熱供給に関連するあらゆる技術についての「技術データ」を公開しているため、それぞれの技術の特徴やコスト・環境影響などの情報に簡単にアクセスできます。こうした情報公開の徹底も、デンマークで地域熱供給が発展してきた一つの大きな要因であるといえます。

2. 地域熱供給関連設備の国内メーカーの有無

地域熱供給は、ボイラーやポンプ、熱導管、消費者側設備など、さまざまな機器で構成されています。地域熱供給が普及していない日本では、これらの機器を製造するメーカーが国内にない、もしくはあっても性能が成熟していないというのが現状です。

地域熱供給の導入を検討する場合、「コストを犠牲にして高性能な機器を輸入する」か「コストを優先して性能で劣る国内機器を使う」という二択を迫られることになります。

3. ノウハウ不足

「地域熱供給」という言葉すら知られていない日本では、当然ながら地域熱供給の「専門家」はほとんどおらず、論文や書籍等も出回っていません。必要とされるノウハウが圧倒的に不足しています。

導入を進める上では、消費者や建物所有者などの関係者の合意形成が重要であることはデンマークでも日本でも同じことですが、加えて、配管メーカー、ボイラーメーカー、コンサルティング会社などそれぞれの専門領域でノウハウを蓄積した専門家同士が議論しながら事業を作り上げているデンマークと比較すると、日本での道のりはまだまだ長そうです。

気候の違い

地域熱供給の話を聞いた人の多くが「北欧・欧州は日本より寒いから地域熱供給が成り立つのではないか」と、気候の違いについてコメントします。これは、半分正解、半分不正解であるといえます。

まず、デンマークは暖流に囲まれており、緯度の割にそこまで厳しい寒さにはなりません。気候に関してだけ言えば、北海道や東北地方の方がずっと寒冷です。ところが暖房需要については、確かに日本の方が小さく収まっています。これは、暖房の利用を、短時間・部分間欠暖房で「我慢」してきた習慣に依るところでしょう。反対に給湯需要は、お風呂を好む国民性もあってか、日本の方が大きくなっています。気候自体の差以上に、生活習慣の違いが大きく現れています。

地域熱供給を検討する際、暖房と給湯のバランスは重要な要素の一つです。暖房は季節によって需要がゼロになることもあるのに対し、給湯は基本的には年間を通して安定しています。安定した給湯需要の割合が大きいと、ボイラーの稼働率が高まるので、地域熱供給の事業性にもプラスであると言えます。そうした意味では、特にホテル・入浴施設など給湯の大口消費家が接続先に確保出来る地域では、日本においても地域熱供給が最も効率的な熱供給手段になる可能性は十分に考えられます。気候や暖房需要だけで比較して「日本には向かない」と断定してしまうのでなく、各地域で熱需要パターンの特性を良く捉えて吟味することが大切です。

むしろ、デンマークと日本の気候の違いとして大きい点は、夏の冷房需要です。デンマークでは夏も涼しく、冷房がいらないので、エアコンを設置している住宅はほとんどありません。

一方、日本ではほとんどの住宅にエアコンが設置され、冷房・暖房の2つの需要を満たしています。そのため、日本で地域熱供給を導入する場合、暖房設備が2つ入ることになり、重複投資になってしまうという問題があります。つまり、エネルギーシステム全体で見ると投資のムダが発生することになります。

このような冷房需要への対応としては、吸収式冷凍機と組み合わせて「地域冷房」として利用する方法などが考えられます。

まとめ

ここまで、地域熱供給の仕組みとメリット、デンマークの第4世代地域熱供給、日本での可能性と課題について見てきました。

さまざまな課題を前に「日本では無理そうだな…」と思う人は少なくないかもしれません。それでも「まったく無理か?一切やらない方がいいのか?」と問われると、そんなことはないはずです。「0か100か」ではなく、「この場所で、こういう条件だったらできるし、やったほうがいい」という点を見つけていくことが、建設的な議論ではないでしょうか。

日本で少しでも地域熱供給を進める大きな方向性としては、寒冷地で公共施設やホテル・入浴施設など熱の大口需要家を対象にプロジェクトの検討をはじめ、そのプロセスで得られる経験と知識を広く共有しながら、地域熱供給に取り組むステークホルダーを広げていくことが考えられます。