世界中で、100年に一度のエネルギー大転換が進んでいる。再生可能エネルギーが、とくに太陽光発電と風力発電を中心に加速度的に進展しており、直面する気候危機の最大の解決策として期待されている。ところが日本だけは、その大転換から取り残されているばかりか、旧い考え方にとどまったまま、ようやく離陸し始めた太陽光発電市場さえ失速し、崩壊しつつある。

なぜ日本だけが取り残されつつあるのか。日本のエネルギー政策や再エネ市場・電力市場などが直面している課題を概観し、新型コロナ対応の失態との相似性とも対比しつつ、日本社会総体を21世紀型の知識社会へとアップデートする必要性を論じる。

崩壊する日本の再エネ市場

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故からの10年を振り返ると、私たちは今、電力とモビリティという二つの分野で「100年に一度」の大変革が同時進行的に進むただ中にいることがわかる。

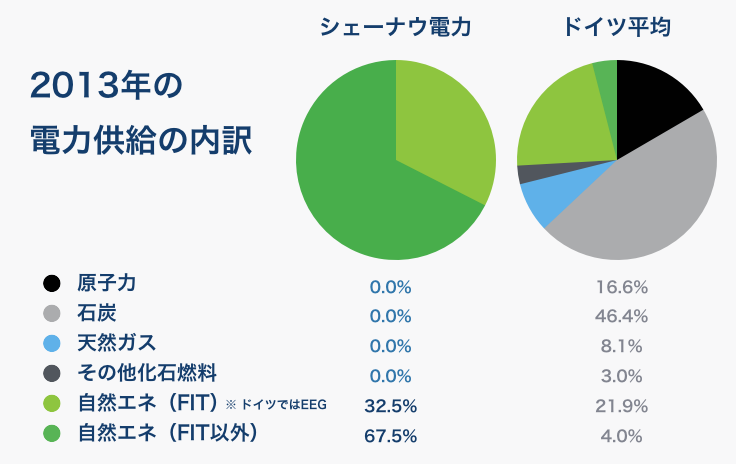

電力分野では、普及拡大とコストダウンが著しい太陽光発電と風力発電が中心となって再エネへの大転換が進む。この10年で世界全体の風力発電は716GWへと3.6倍に拡大し、コストは7割下がった。太陽光発電は730 GWへと18倍に拡大し、コストは九割下がった。いずれも、今や世界の多くの国や地域で石炭火力を下回るコストになり、さらに今後も下がってゆく見込みだ。ドイツが2000年に導入した固定価格買取制度(FIT)が中国を始め世界各国に広がり、それが市場拡大と技術学習効果による性能向上とコストダウンという好循環を生み出したのだ。

10年前、「主流派」の専門家や企業・政治家は、ほぼ例外なく化石燃料や原発をエネルギーの基軸とし、太陽光発電と風力発電を「取るに足らないエネルギー源」と考えていたが、今やそれが「最も安い今後の主力エネルギー源」という認識に変わった。多くの国際機関や研究機関も、将来の電力はもちろん一次エネルギー源も太陽光発電と風力発電がその中心を担うという予測に様変わりした。

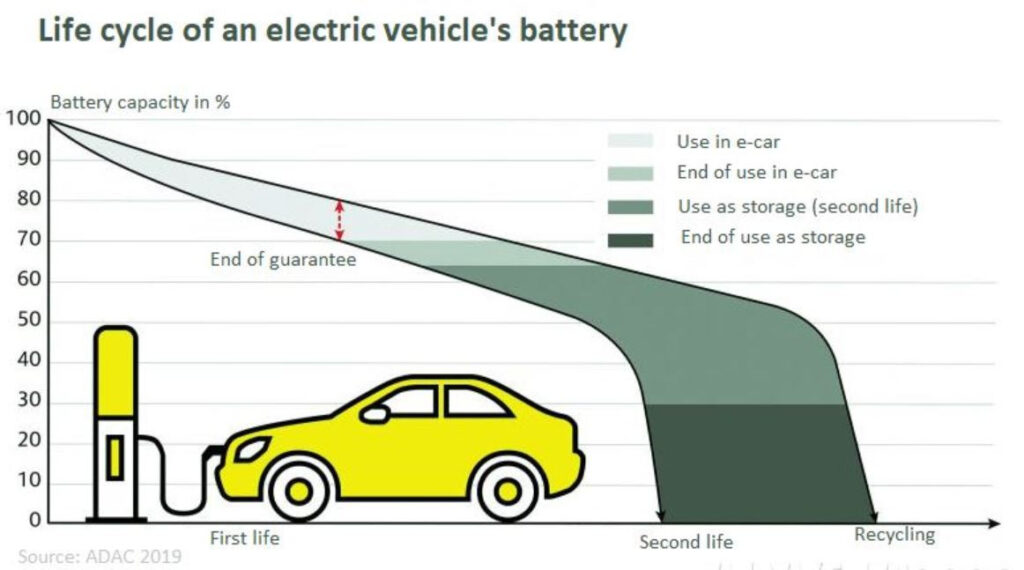

モビリティでも、本稿では詳述しないが、電動化と同時に自動運転化やライドシェアへの移行が急激に進み、自動車産業の勢力図が根底から変わろうとしている。

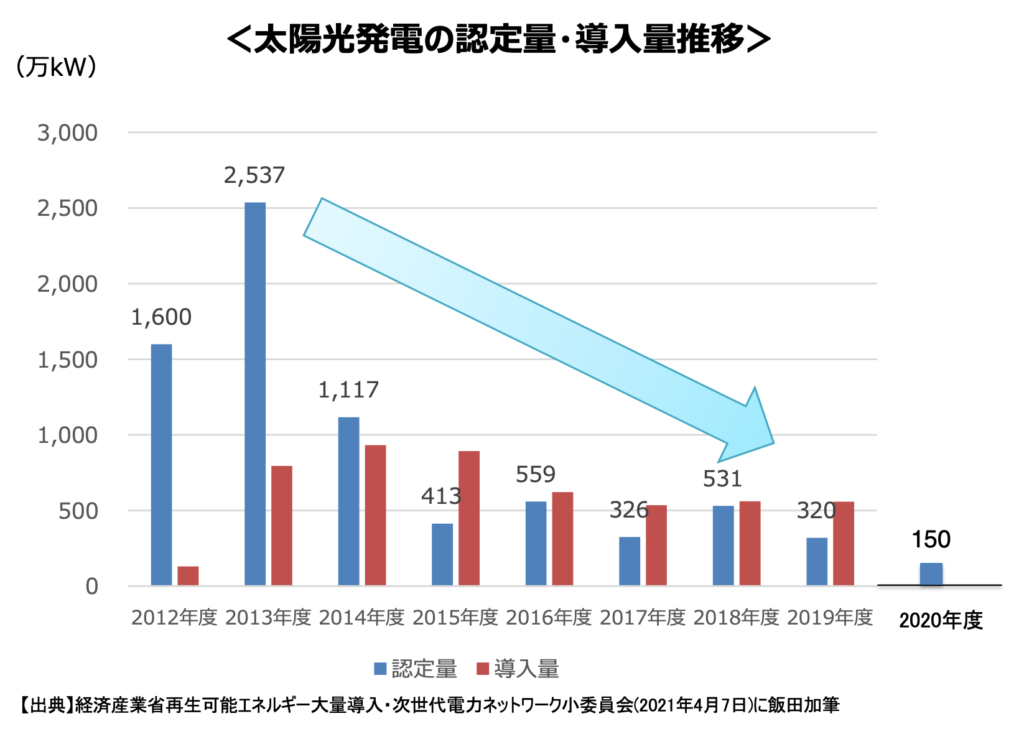

ところが日本は、そうした疾駆する世界の大転換に背を向け、流れから取り残されているばかりか、この10年間で離陸し始めた太陽光発電市場が崩壊しつつさえあるのだ(図1)。

政策失敗の連鎖

どうしてこうなってしまったのか。まず、経産省の政策の失敗が原因の一つであることは明らかだろう。

1978年の米国と1984年のデンマークを発祥とする固定価格買取制度は、2000年のドイツでの再生可能エネルギー法施行をきっかけに世界100カ国以上に拡がり、今日の自然エネルギーへの大転換を生み出す最大の原動力となった。日本はずいぶん遅れて2012年に導入した。最後発になったものの、他の先行国の成功と失敗の教訓に学べる機会があったはずだったが、経産省は失敗した。

最初の致命的な失敗は、太陽光発電事業などからの買取価格を、国が計画を認定した時点で決まることにしたことだ。これは世界の数多くの導入国の中で日本だけが導入したルールであり、FIT制度の本質を理解していなかったことを意味する。FIT制度とは、建設時点で投資回収が可能な固定買取価格をあらかじめ長期間保証し、太陽光発電や風力発電などの普及を促し、技術学習効果によってコストダウンさせることを狙った制度だからだ。実際の発電原価との差額は国民が負担するのだが、買取価格も下げていくため長期的には差額は解消される。

この致命的失敗によって、初期の買取価格の高い3年間(2012年40円/kW時、13年36円/kW時、14年32円/kW時)に合計約8,000万kWもの大量の太陽光発電の認定(「太陽光バブル」)を生み出したことが、次の諸問題の根源となった。

第一に、国民負担が必要以上に膨れあがった。建設を遅らせるほど建設コストは下がるが、認定された買取価格はそのまま維持されるため、コストダウン効果は国民負担の軽減につながらずに事業者の「棚ぼた利益」となった。

第二に、その「棚ぼた利益」が期待できる太陽光発電の認定を得ようと大量の事業者が送電線への接続を求めて電力会社への申請が殺到したため、恐れをなした電力会社が受付を停止する事態となり(2014年9月の第一次九電ショック)、後述する電力系統問題へと発展していった。

第三に、膨大な余剰利益を期待できる太陽光発電事業者は、自然林、牧場、ゴルフ場、湖など、ところかまわず認定登録した。その結果、とりわけ自然林を大規模に破壊する太陽光発電が全国各地に乱立し、地域社会や自然保護団体などからの反発と対立を招いたことだ。

第四に、こうした事態に慌てた経産省は、初期の粗雑な制度設計を後追いでカバーしようと、猫の目のように次々と「後出しジャンケン」で制度変更を繰り返し、その結果、複雑極まりない制度へと変質してしまった。

第五に、自らの失敗を誤魔化すかのように「コストを下げて国民負担を下げる」という名目で、2017年に太陽光発電の入札を導入した。しかし、過去七回行なわれた入札でことごとく大幅な札割れを起こし、さらに普及を阻害させる要因となった。「入札でコストを下げる」というのは、経産省や取り巻きの経済学者の「神話」の一つにすぎず、FIT制度を理解していない証左である。今後、より複雑なFIP制度(電力市場価格への上乗せ価格を支払う制度)へと変えようとしているが、以上の経緯から、市場回復はおよそ期待できない。

周回遅れの電力系統と電力市場

もう一つの大きな失敗は、電力会社の送電線問題である。本来なら、電力会社への規制やルール作りも経産省が規律して立案・執行すべき政策範囲なのだが、数年ごとに人事ローテーションを繰り返す経産省に対して、電力会社は人材・情報・経験・知識などで圧倒的に優位にあるために、典型的な「規制の虜」の状況にあり、電力会社が実質的な政策決定をしていると見てよいだろう。

初期のFIT法には、ドイツに倣って、再エネ事業への送電線接続を優先する「優先接続」が規定されていた。当初は大らかに接続を認めていた電力会社も、前述のとおり、太陽光発電の連系申請のラッシュのために緊急に受付を停止し、さらに2015年の電気事業法改正時に、FIT法の「優先接続」を消して、すべての発電事業を公平中立に扱う「オープン接続」へと変えた。その結果、休止原発や電力会社が企画する将来の石炭火力の接続が優先され、再エネ事業者が後回しにされた上に、後で申請しても送電系統の「空き容量ゼロ」として拒まれる例が各地で頻発した。オープン接続とは名ばかりで、再エネ優先から原発・石炭優先に変わったのだ。

また、再エネに対して莫大な「接続負担金」が請求される例が相次いだ。一例では、北海道で20億円規模の小水力発電に対して270億円もの接続負担金が請求された。これは発電所建設費の10倍以上、北海道電力の時価総額の約三割にものぼる。これは長きにわたり独占事業体として存在してきた電力会社の悪弊で、送電線を公共インフラではなく自社の占有物として考えていることが背景にある。

総括原価方式ですべてのコストを需要家に転嫁してきたために、利用できる系統容量の考え方も、欧米のように最新の情報技術を用いた実潮流に基づく「最小費用で最大活用」を追求するのではなく、従来どおりの単純な積上げ方式で評価してきた。そのため、「空き容量ゼロ」のはずが利用実態はわずか数%であったり、前記のような桁違いの送電線整備費用を算定する、およそ非現実的な過大評価をする原因となっている。

電力会社の系統運用も問題だ。2018年10月に日本で初めて九州電力で太陽光発電の出力が抑制された(第二次九電ショック)。この「出力抑制」という措置だけを見れば欧米でも行なわれているが、実際には似て非なるものである。欧米では、この10年の間に電力需給における考え方が「ベースロード」から「柔軟性」へと大転換が起きている。太陽光発電や風力発電(「自然変動電源」と呼ぶ)をさらに拡大するために最優先して電力系統に導入し、その自然変動を受け入れるために、系統全体の需給調整の柔軟性を高めるという考え方だ。九州電力の問題は、抑制するほどまだ太陽光発電も高い比率ではなく、他の需給調整手段が尽くされておらず、そもそも「柔軟性」という考え方に変わっていないという問題がある[1]。

[1] 環境エネルギー政策研究所では、二度にわたって九州電力の出力抑制に対する提言をしている。

また電力市場でも、再エネ普及を阻害する問題が立て続けに起きている。一つは、2020年に入札された「容量市場」だ。容量市場を開設した電力広域的運営推進機関は「将来必要な供給力をあらかじめ確保することにより安定供給を確保するための市場」と説明している。しかし、長期的にも安定供給の見通しが立っており、しかも事実上の独占が続いている日本の電力市場ではそもそも必要がない「市場」だ。

それどころか実態は、原発や石炭火力発電を維持する「官製市場」であり、今後の気候変動対策や再エネ拡大の大方針にも反する。総費用で1兆6,000億円にものぼる巨大市場だが、発電と小売が一体の旧一般電気事業者には実質的な負担はなくむしろ「棚ぼた利益」が得られる一方で、新電力は負担だけが課されるため競争政策上も不公正である。ドイツなど欧州では、多様な政策目的を達成できるよう慎重に制度設計を行なった上で、オープンで丁寧な議論を踏まえて、様々な容量メカニズムを慎重に導入している。そうした例と比較しても、日本の容量市場の制度設計の粗雑さと導入の乱暴さが際立っている(飯田「「容量市場」とは何か」『世界』2020年10月号参照)。

もう一つは2020年末から21年の初めに卸電力取引所で電力価格の異常な高騰が生じた問題だ。普段は10円/kW時以下の水準が、250円を超えるほどの高騰が何日も続く世界に例を見ない異常事態で、ここから仕入れている新電力の負担総額は1兆8,000億円にのぼると試算され、廃業や倒産に追い込まれた新電力もある。経産省は異常な寒波、太陽光の発電量減少、液化天然ガスの高騰などと説明したが、検証してみるとどれも不正確な説明だった。結局は卸電力取引所への売り電力が買い電力に比べて大幅に少なかったことが直接の原因であり、構造的な深因は、発電も小売も8割以上を占める旧一般電気事業者が自社の小売を優先したこと、それに加えて、ここまで異常な高騰が続いても卸電力取引所で異常を回避する市場設計ができていないなどの「市場の欠陥」である。

いずれも、福島第一原発事故後に進められたはずの電力市場改革が中途半端であったことに起因している。拡がり始めた新電力や再エネ電力が封じ込められることにつながっており、ここでも経産省の政策形成能力に疑問符を付けざるを得ない。

再エネ規制改革の挑戦と限界

2020年秋の菅義偉政権の誕生にともなって、河野太郎氏が行政改革大臣に任命された。菅総理も10月の所信表明演説で「2050年炭素中立」を打ち出し、自民党では数少ない脱原発を持論とする河野大臣も、規制改革の側面から再エネ普及を目指す「タスクフォース」を12月に設置した。

これまでに、前記の容量市場や電力系統問題、農地の活用、環境アセスメントなど再エネ拡大の障害になっている大小さまざまな論点が俎上にのせられて、議論されてきた。太陽光発電の維持管理規制の緩和やバイオマスボイラーの規制緩和など「小さな政策課題」では短期間で数多くの規制改革が行なわれることになり、再エネ普及拡大につながる実務上の成果があった。

他方で、FIT制度や電力系統問題、そして容量市場や農地といった「大きな政策課題」では、経産省をはじめ各省庁は、ほとんど譲る姿勢を見せていない。総選挙と内閣改造が半年以内に行なわれることが確実であるため、河野行政改革大臣とタスクフォースが時限であることを見越して「足下」を見て、サボタージュしていると疑われる。霞が関の各省庁を構成する官僚体制と「鉄の五角形」(政・官・産・学・メディア)をそのままにして、規制改革という側面から切り込むことの限界が見えたように思われる。

そもそも、菅政権と与党自民党には、政治的に再エネを増やすコンセンサスが見当たらない。福島第一原発事故の翌年末に、安倍晋三前総理総裁のもとで自民党が政権に返り咲いて以後、「原発依存度の低減」と公約しつつ、現実には原発再稼働と新増設の地ならしという露骨なダブルスタンダードを官邸主導で推し進めてきた。その結果、菅総理の「2050年炭素中立」に対して、与党自民党では再エネ拡大よりも原発維持拡大を求める声が目立つ。

しかも、日本の再エネ社会への転換を阻むものは、こうした政治だけではない。

再エネ・原発・新型コロナに共通する「失敗の本質」

ここ一年ばかりのコロナ禍は、世界各国がほぼ同時に直面している問題であり、日本の対応の無残なまでの失態が、日本国民だけでなく世界中の誰の目にも明らかになった。世界が注視する中でのクルーズ船での防疫失敗、初期水際対策の失敗、異様に少ないPCR検査、医療支援の乏しさ、「アベノマスク」など場当たり的で非科学的な施策の強行、そしてOECD諸国で最下位の接種率という「ワクチン敗戦」など、政治行政の問題にとどまらず、専門家やメディアも絡み合う機能不全を露呈した。感染者数や死亡者数だけを見れば、日本は欧米などに比べてケタ違いに少ないが、日本を含む東アジア地域は「ファクターX」と呼ばれる効果で、世界の他地域に比べて新型コロナへの感染等が少ないことが知られている。東アジア地域内で比べると、一万人にも達する死者を出している日本はコロナ対策で最悪の結果となっている。

新型コロナで露呈した日本の機能不全は、前述した再エネ市場崩壊の深因と地続きであるほか、福島第一原発事故後の今にいたる複雑骨折的な惨憺たる状況や、人々の健康や安全が軽視されてきた放射能汚染・被ばく問題などとも地続きである。

こうして再エネ・原発・新型コロナに共通する日本の政治行政の問題は、直接的には、反知性的な政治家による「政治主導」と霞が関の政策形成能力の著しい劣化である。国会提出された法案の文言上のミスという表層ではなく、より深い次元で「従来からの問題」と「新しい問題」が絡み合って著しい劣化が進んでいると思われる。

「従来からの問題」とは、縦割り・縄張り・無責任の体系・無謬主義など、霞が関の官僚制組織や政策決定に関して従来から指摘されてきた問題である。これに、第二次安倍晋三政権以後の官邸主導政治で進んだ「忖度」や公文書破棄・隠ぺいなどの官僚規範の劣化と崩壊が加わる。

「エリートパニック」も、再エネ・原発・新型コロナに共通した顕著な失敗要因の一つだろう。これは「大衆がパニックを起こすことに怯えるエリートが自らパニックを起こす現象」をレベッカ・ソルニットが名付けたものだ。「PCR検査を増やすと医療崩壊する」(押谷仁東北大学教授など)や「(放射能放出は)直ちに影響はない」(枝野幸男官房長官(当時))、「放射能計測をすると県民が不安になる」と言って福島第一原発事故直後の貴重な放射線計測を差し止めた福島県庁職員などがその典型例だ。

加えて日本の政治行政にはハーバーマス的な万人に開かれた「公共性」の感覚が乏しく、権力と上下関係を伴う「官」にすり替わっていることも問題を根深くしている。帰属する官僚個人は匿名性に隠れ、アイデンティティは場や組織に溶解している。そこでは、官僚個人の倫理や規範も組織や集団に劣後し、「ルール」(法治)よりも「場の支配者」(人治)が優越する。

その上、日本の忖度政治文化のもとで、帰属する組織や場への忠誠が優り、法治原則や科学的原理、経済合理性、公共の福祉も歪曲され、挙げ句に、第二次安倍政権下では明らかな虚偽さえまかり通る事態に至った。

求められる「政策知ディスコース」

こうして日本においては、「従来からの問題」だけでも難航している上に「新しい問題」が重なり、身動きがとれなくなっているのではないか。「新しい問題」とは、日本だけでなくグローバルに直面している現代社会共通の諸相—テクノロジーの加速度的な進展、情報量の爆発的拡大、世界や社会関係の流動化と複雑化、人々の価値観の多様化と分断、政治問題の多様化などである。しかも、変化のスピードが速く、新しい知が膨大に生まれ、不確実かつ不可知の状況に次々に直面する。

こうした「新しい問題」に対しては、複数の専門領域の専門家が協力し、政策立案と執行の現場とが相互にフィードバックしながら、これら全体を統合して対応することが求められる。最新の知をオープンに紡ぎ、暫定的な解を合意しながら、柔軟に随時改善しながら対応してゆく必要があるのだ。

それを支えるのは、それぞれの政策分野で歴史的に積み重ねられてきた知識体系の総体(政策知ディスコース)である。国境はもちろん専門分野を越え、学会に留まらずその分野に関わる官僚・研究者・NGO・企業など多くの知識人や専門家が関わり共有されている。こうした「政策知ディスコース」は、コロナ禍に見舞われた諸外国の多くで機能し、再エネへの急激な転換でも機能している。

ところが日本の政治行政はそこから外れて、代わりに根拠のない「神話」が共有されている。「神話」は、霞が関だけでなく省庁に重用される「専門家」や研究機関も含めた「鉄の五角形」の中で共有され、反響しつつ滞留している。電力分野では、原発・石炭神話やベースロード神話、水素神話、コロナではPCR検査抑制論が典型だろう。

そうした「神話」あるいは「既存の固定観念」に固執したまま、世界の政策知ディスコースから隔離されているから、「新しい知」の登場に気づかないし、気づいても受け入れない。未知・不可知の状況に対して思考や想像力が働かず、急速な展開にも追随できないために、「新しい知」を反映した「新しい政策」への見直しができないのだ。

霞が関で「神話」の漂う「縦割りのタコ壺」の中で、数年ごとに人事ローテーションを繰り返す官僚は、仮にその個人がいかに優秀でも適切な政策形成などできず、また日本の官僚には欧米のような博士(PhD)が桁違いに少ないことも問題視されている。その上に、執行を外部や下部機関に丸投げする「上下割り問題」も加わって、さらなる機能不全に陥っている。

たとえば再エネでは、FIT法は経産省所管だが土地利用は国交省や農水省、林野庁、環境保全は環境省と縦割りで統合されておらず、執行も外部機関に丸投げされている。旧来の考えや技術・運用に固執したままの電力会社との「規制の虜」にある経産省という構図のために、送電線への連系や運用も、電力技術と電力市場、さらには最新のIoTなど情報技術を駆使した周波数制御などが反映した政策になっていない。

コロナでも、「大量検査で無症状感染者の検出と隔離」という世界の王道を頑迷に受け入れず、初期に立案した日本独自のクラスター対策に固執して保健所の業務をパンクさせ、「37.5度4日間自宅待機」という初期方針で治療の遅れや家庭内感染拡大を招いた。本来必要とされるPCR大量検査と隔離や、最新の遺伝子工学と情報科学、計測工学、統計学、ロジスティクスなどを統合した対応も、未だに充分にできていない。東京都などが保健所からのデータをFAXで集めて手入力していたという笑えない事態も露見した。

再エネ社会へのアップデートのために

さて、再エネ社会を実現するための道筋やそこに近づいていく政策は、先行する諸外国にお手本や教訓があり、そこから学んでいくことはできる。ところがこれまで眺めてきたとおり、それが今の日本ではそう簡単ではない。仮に、審議会委員を総入替えして、きちんとデザインした真っ当な法案を成立させたとしても、FIT法の失敗という前例のとおり、焼け石に水だろう。それほどに、今の日本の政治行政に横たわる問題は根深いものがあり、日暮れて道遠しの感があるが、一つひとつ改善してゆくほかない。

全体として、21世紀の知識社会へのアップデートが必要だが、手始めに現状の審議会方式を改めてはどうか。筆者が自ら経験した政策形成の現場では、審議会は「表舞台」のお座敷にすぎず、その「裏舞台」では官僚がコンサルティング会社に調査を丸投げして資料を作成していた。新しい政策課題のたびに欧米に調査団が派遣され、ほとんど内実をともなわない表面だけをすくい取ってくる。FIT法の失敗も、乱暴極まりない容量市場の導入も、価格高騰が続いた卸電力市場も、そうしたお粗末な政策形成の帰結だろう。

これに対して、欧州連合(EU)の政策形成プロセスは一つの参考になるのではないか。欧州委員会が新しい政策を起案する場合、さまざまな研究機関が協力する政策研究プロジェクトが広く公募され、その成果をベースに政策知ディスコースを踏まえて起草する。それが経済的、社会的、環境的にどのような影響を与えるかを評価し、複数の政策オプションのメリットとデメリットを含む「政策影響評価」を作成する。同時に、代表的なステークホルダー(地方自治体、産業団体、NGO、市民団体など)と協議するとともに、幅広く意見を聴取する。その上で、各国との協議や欧州議会や欧州理事会での審議と続いていく。

もちろん、日本の官僚システムや「鉄の五角形」が今のままでは、仮にこのようなシステムを日本に導入したとしても、たやすく形骸化することは間違いない。行政官僚が真に公共性ある姿勢をもって欧州委員会の政策事務局のように機能するためには、官邸主導の縁故政治で歪められ劣化してきた「政治主導」の失敗を真摯に反省した上で、これとは正反対の「行政改革」が必要となる。たとえば、高度人材の登用と政府と民間の間の「回転ドア」の積極活用、責任と権限の明確化と権限委譲、政策アカウンタビリティと情報公開の徹底、公務員による虚偽や公文書偽造等への厳罰化、縦割りと縄張りを緩和する官僚人事など、未来の日本のために真摯で丁寧な行政改革が必要だろう。

折しも、菅総理の「2050年炭素中立」の裏付けとなる第六次エネルギー基本計画が議論されており、現状では2050年の再エネ比率5〜6割とあまりに低い目標値が審議されている。これに対して、気候危機を懸念する若者たちが、そのような無責任なエネルギー政策は認められないと声を上げている。「人新世」と呼ばれる今日、私たちが直面する地球規模の問題群は、気候危機を筆頭に様々な地球環境と人間環境に長期的かつ広範に深刻な影響がすでに顕在化しつつあり、その被害を受けるのは今の若者たち以後の世代だ。

これからの日本の環境エネルギーの選択は、審議会という「エネルギー一家の家族会議」で旧い世代が旧い考えで勝手に無責任に決めるのではなく、若者を含む国民全員が参加して選択をすべきだろう。10年前の福島第一原発事故後、実験的な試みではあったものの、国のエネルギー基本計画の議論の途上、日本で初めて「討論型世論調査」という国民参加型の熟議民主主義の試みが行なわれた。今こそ、それをもっと幅広い国民全体が参加する議論に拡げてゆくべきときではないか。「未来は予測するものではなく、私たち自身が選びとるもの」なのだから。

—

オリジナル掲載:『世界』(岩波書店)2021年6月号