3.11福島第1原発事故を教訓に脱原発を選択する国が相次ぐなか、肝心の事故を引き起こした当事国の日本が原発に固執している。しかしその内実は、出口の見えない福島第1原発の廃炉や汚染水問題をはじめ、急増する甲状腺がんや被曝の問題、行き場を失う核のゴミ問題、核燃料サイクルの破綻、東芝の破綻など、日本の原子力は混迷を深めるばかりだ。

「 移りゆく社会に抗して」村上陽一郎著/青土社

「 移りゆく社会に抗して」村上陽一郎著/青土社

なぜ日本は、問題を直視し、自ら変われないのか。政治の責任はもちろん、原子力ムラ、御用メディア、原発立地自治体など複雑に絡み合っているが、原子力や放射線を巡る言論の混乱や倒錯は何よりも「知識人」の責任が大きい。

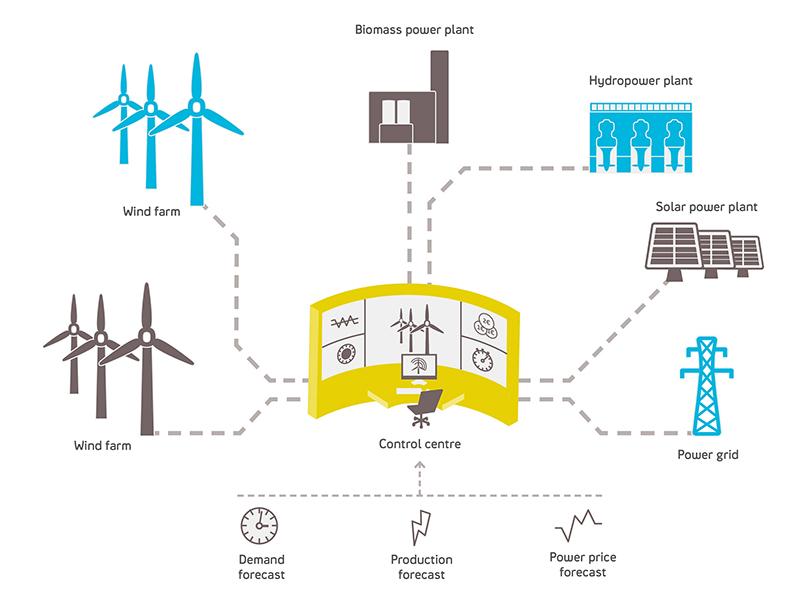

科学哲学者として高名な著者は、原発がこの6年間ほぼゼロでも何も問題なかったという現実を無視して、今もなお「即時原発ゼロが現実的でない」と主張する。自然エネルギーの飛躍的な成長という現実を知らないのか「自然に帰れ」は無理だと主張する。

さらに著者は、原発事故の責任もある原子力安全・保安院の部会長を長年務めてきたことを、どこか他人事のように本書で告白する。この責任感を欠いた「告白」はショッキングだ。

「本物の知識人」ならば、現実に立脚して思考し哲学し、自らの責任感を持って現実と向き合い格闘するのではないか。

著者が「三・一一の世紀に」と副題に掲げたとおり、あの大震災と原発事故は日本史にとどまらず世界史的な出来事だった。にもかかわらず、3.11後に「反・反原発論」で晩節を汚した吉本隆明氏、今もなお原発推進論に立つ立花隆氏、そして著者。

こうした「知の巨人」たちが、どうしてあの破局的な原発事故を目の当たりにしながら、原発推進にしがみつくのか。いやむしろ、3.11の衝撃が「知の巨人」がまとっていた「高尚な言葉のベール」をはぎ取り、責任感の欠けた現実離れした内実を曝してしまったのかもしれない。

本書は、その秘密を垣間見るかっこうの「反面教科書」だ。

—-

日刊ゲンダイDigital:明日を拓くエネルギー読本「6年間ほぼ原発ゼロの現実の直視を」より転載