持続可能な地域をつくる上で、自治体は公共施設をどのように活かすことができるのでしょうか。基本的な考え方をみていきましょう。

どうやって持続可能な地域をつくるか

持続可能な地域をつくることの重要性は、多くの自治体職員に理解されているでしょう。ただ、日常業務に追われてそのことをアタマの片隅にしまっていたり、理不尽な指示に慣らされて正反対のことをしていても気づかぬふりをしていたり、何となく理解していても具体的に何をすべきか分からなかったりしているだけではないでしょうか。

持続可能な地域とは「住民がいつまでも安心して暮らしていける地域」のことです。「いつまでも」とは、現在の世代だけでなく、将来の世代を含みます。「安心して」とは、今日の暮らしだけでなく、中長期的な暮らしにも見通しが立つことを意味します。「暮らしていける」とは、意に反して地域を離れずに済むということです。

そのためには、住民に対して多様なサービスが提供され続けなければなりません。典型的なものは、上下水道やエネルギー、交通などのインフラサービスです。警察、消防、学校、病院などの公共サービスもあります。銀行や運送、商店などの民間サービスも必要です。図書館や公園、カフェなどの憩いの場も重要なサービスです。また、清浄な空気や美しい景観、豊かな生態系などの自然環境も、生きていく上で必要なサービスといえるでしょう。

それら住民に提供されている多様なサービスを保持し、より良いものにしていくのが、自治体の根源的な役割です。これは、地方自治法の「民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的」とすることと同じです。同法の「地方公共団体」とは自治体と同義で、自治体行政だけでなく、その構成員たる住民を含めています。

自治体職員(正確に言えば自治体行政の職員)の「職業的良心」は、この根源的な役割に立脚します。職務に関係するあらゆる言動のベースとなるべきものです。ということは、首長や議員、上司に首肯する「イエスマンシップ」や、職務の意義を考えずに粛々と仕事する「お役所仕事」は、自治体職員の「職業的良心」に反することになります。

住民の暮らしを支える多様なサービスを保持・発展させる際に困難なことは、いずれのサービスも有限であることです。自治体財政や職員には限りがある一方、税や公共料金を際限なく値上げすることもできません。民間企業の提供するサービスは、人口減少で収益性が悪化すれば撤退するでしょう。自治体や企業のサービスを充実させても、開発行為によって自然環境や景観という別のサービスが損なわれることもあります。

本稿では、どのようにすれば持続可能な地域をつくれるのか、現状から出発して具体的に説明していきます。それも、これといった専門知識のない文系事務職員でも可能な方法で、すなわち自治体内部で提案・合意形成できるように説明していきます。

持続可能な地域づくりの第一歩は公共施設

持続可能な地域づくりにおいて、どこの自治体でも第一歩としてもっとも取り組みやすい案件は、公共施設を持続可能にすることです。公共施設と一口にいっても、その種類は様々です。行政の庁舎はもちろんのこと、学校や図書館、保育園、病院、市民ホール、競技場、ごみ処理場、浄水場、公営住宅など、多岐にわたります。

持続可能な地域づくりを公共施設から始める理由は、次の6つです。

第一の理由は、全国どこの自治体でもできるからです。公共施設を有さない自治体は存在しません。日本最大の市である横浜市はもちろんのこと、人口数百人の村であっても、必ず複数の公共施設を有しています。

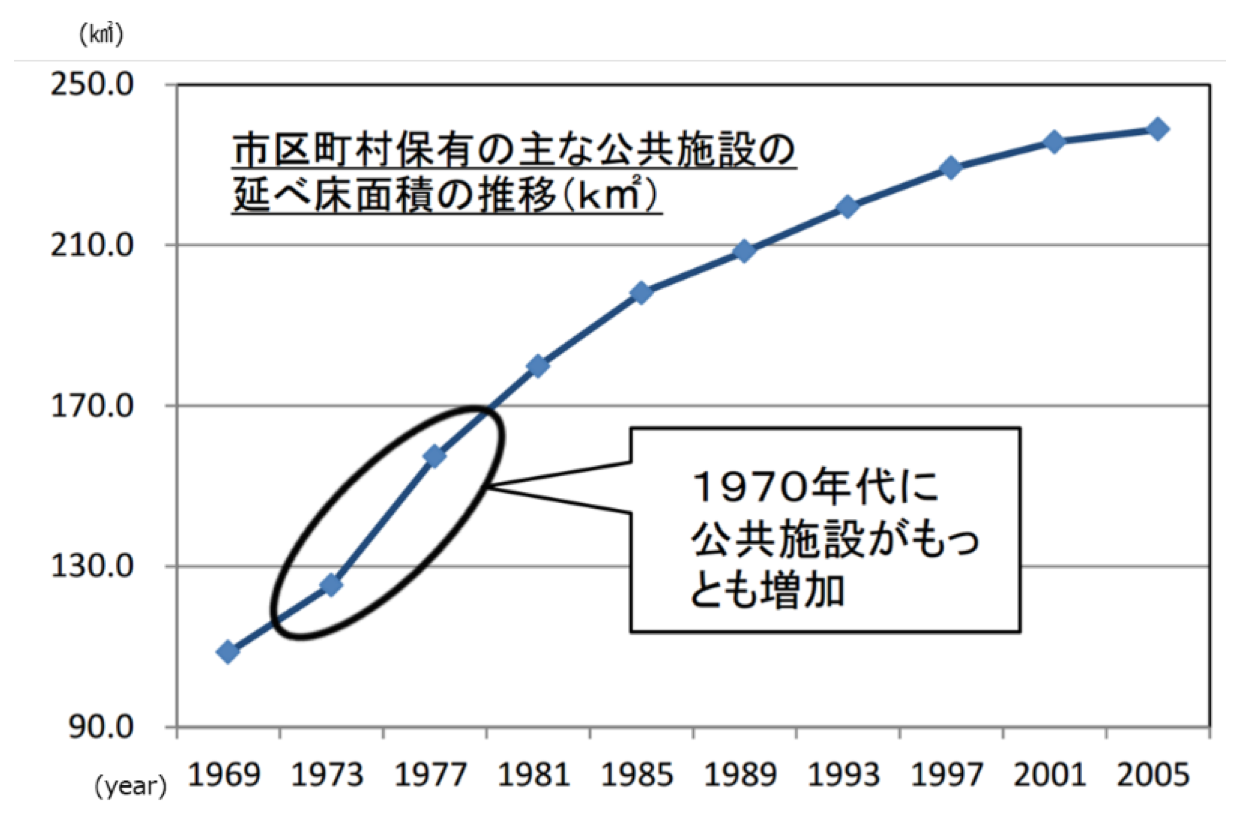

第二の理由は、多くの公共施設が老朽化し、多くの自治体で建替えや改修を迫られているからです(図表1)。いずれにしても、建替えや改修が避けられないならば、持続性の高い公共施設にすることが合理的ですし、持続性を高めるための工事を別に行うよりも、安く済みます。

第三の理由は、住民の共有資産だからです。資産ですので、建設費(イニシャルコスト)だけを抑えてもダメで、運営費(ランニングコスト)を含めたトータルの費用を抑えつつ、住民によって有効利用されることが大切です。持続性は、トータル費用の安さに概して比例します。

第四の理由は、公共施設の持続性が民間建物の模範になるからです。住民や企業には持続可能性に配慮することを求めつつ、それを求める当の自治体が配慮していなければ、持続可能な地域にはなりません。持続性の高い公共施設は、民間に対するショーケースの役割も果たします。

第五の理由は、公共施設の配置が都市計画の要となるからです。公共施設は、一般的に多数の住民によって利用される建物です。それが、徒歩や自転車、公共交通で訪れやすい場所にあるのか、それともクルマでなければ行けない場所にあるのかで、都市計画やまちづくりは変わってきます。

第六の理由は、検討するためのデータと計画が備わっているからです。地球温暖化対策推進法第21条によって、すべての自治体には、自らの事務事業について温室効果ガス排出を抑制するための計画策定が義務づけられています。そのため、どこの自治体であっても、エネルギー使用量や廃棄物の量など、過去のデータを基に対策を検討することができます。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

公共施設の目的

公共施設を持続可能にするため、考慮すべき事項は、大きく6点あります。第一は目的、第二は立地、第三は稼働、第四は寿命、第五は費用、第六はパリ協定です。持続可能といっても、環境面だけに配慮すればいいわけではありません。それどころか、環境以外の視点が持続性を決定づけるといっても過言ではありません。

第一の事項は、公共施設の目的です。公共施設は、政策目的、すなわち地域の課題解決を達成するためのいくつもある手段の一つに過ぎません。多額の建設投資を必要とし、建設後も維持管理費がかかり、取り壊すにしても解体費がかかります。政策手段のなかでは、もっとも費用のかかる手段といえるでしょう。他の手段で政策目的が達成できるならば、それに越したことはありません。公共施設は、他に手段がないときの最後の手段ともいえます。

公共施設を建てれば、自ずと政策目的が達成できるわけでないことにも留意が必要です。例えば、多くの自治体で「男女共同参画センター」という施設が建てられています。この場合、建設目的は、男女共同参画の促進でしょう。問題は、施設の建設と男女共同参画が論理的にどう結び付くのか、それが他の男女共同参画の政策よりもなぜ優先するのか、ということです。政府の「男女共同参画白書」を見る限り、雇用や教育に大きな課題があると理解できますが、専用施設の必要性は理解できません。

公共施設が手段として選択されるのは、目的に照らして、他の費用の安い手段でそれを達成できないときで、かつその目的達成の優先性が高い場合のみです。この原則は、公共施設に限らず他の公共投資(公共事業)すべてに共通します。引き続き男女共同参画を例にすると、地域での男女差別を解消する上で、会議やセミナーをできないことや相談員の常駐場所がないことがボトルネックになっていて、既存の公共施設にそれらの空間的余裕がない場合のみ、施設の建設が選択肢になるわけです。一方、企業における給与・待遇・昇進の男女格差や、子育てにおける男性の育児休暇取得、議会における男女比率の均等化などが課題である場合、当然ながら施設建設は選択肢になりません。

もっとも避けなければならないのは、何らかの公共施設を建設することが先に決まり、後から目的をつけることです。国の交付金や補助金など、有利な財源があるとか、議会や建設会社の求めで、建設工事を創出するとか、目的が後回しになる公共施設は、必ずといっていいほど、後年度に借金返済や維持管理費の負担で苦しむことになります。まさに「負動産」となってしまうのです。

まずは、目的のあやふやな公共施設を建設しないことが、持続可能な地域づくりの第一歩となります。ゼロエネルギーであっても、意味のない公共施設は持続的といえません。

公共施設の立地

第二の事項は、公共施設の立地です。目的からして、公共施設の建設(建替え・改修も含みます)以外に選択肢がないとなれば、次は、どこに設けるかを検討します。公共施設は、いったん建設すれば、長期にわたって移動できません。現在だけでなく、長期的な視点を含めて多面的に立地を検討する必要があります。

最初に検討しなければならない視点は、長期的な都市計画・まちづくりとの整合性です。自動車に依存しない地域(移動距離の短い地域=ショートウェイシティ)を目指すならば、徒歩や自転車、公共交通での利便性は必須となります。公共施設は、多くの市民が利用するとともに、そこで働く公務員やスタッフが通勤する場所です。その人たちの具体的な移動手段や周辺との関わりを考慮して、立地を選定します。地域熱供給や下水熱等を利用する場合も、そうした事業計画やインフラとの整合性がなければ不可能です。

次に検討しなければならない視点は、想定利用者の利便性です。一般的には利便性の高い立地だとしても、肝心の想定利用者にとって不便であれば意味がありません。目的と施設稼働率に直結するからです。

さらに検討すべきは、周辺環境との関係です。利便性等に優れていたとしても、その施設の立地が周辺の過密状況や交通状況を悪化させたり、騒音によって施設本来の目的が損なわれたりしてはなりません。その施設が立地することにより、周辺環境にどのような影響を及ぼすのか、また周辺環境からどのような影響が及ぶのか、影響評価をする必要があります。これは、立地選定後に行っても選択肢が限られるため、影響緩和は限定的にならざるを得ません。立地選定の段階で多面的にシミュレーションする必要があります。

立地選定は、上記の検討プロセスで合理的かつオープンに行わなければなりません。密室で行えば、有力者の推す土地だったり、地区ごとの誘致合戦だったり、土地の安さだったりと、思惑に絡めとられてしまい、利用しにくい立地になってしまいます。どれだけ目的と整合的であっても、立地に問題があれば、持続性は台無しです。

実際、ある自治体では、誘致合戦の末に誰にとっても不便な場所に公共施設を建設した例があります。A自治体では、出先機関を建替える際に、その管内のB地区とC地区で、議員を巻き込んだ激しい誘致合戦が行われました。その結果、両地区の境界の田畑が広がる真ん中に出先機関を建てることになってしまい、管内の誰にとっても不便な立地となりました。店舗も住宅も徒歩圏内になく、バス停留所も遠くにあります。豪雪地帯なので、冬に公共交通でそこに行こうとすれば、遭難のおそれすらあります。

必要性が高い公共施設であっても、立地が悪ければ持続可能にならないのです。

稼働率

第三の事項は、公共施設の稼働です。多くの人によって使われたり、多くの売上をあげたり、多くの課題解決につながっていれば、その公共施設は稼働率の高い状態にあります。もちろん、単に使われていればいいのではなく、目的にどれだけ寄与しているのかが、根本的には問われます。

公共施設の稼働率は、原則として床面積当たりで測ります。分子を何にするのかは、目的に照らして決めます。たいていの場合、目的にズバリと合う分子が特定しにくいため、複数の分子で総合的に評価します。例えば、図書館の稼働率は、貸出冊数や利用者数等で見るのが基本になります。

また、費用の面から稼働率を見ることも重要です。その場合、建設費用と維持管理費、除却費等の総合的な費用を、施設の供用予定年数で割った金額を分子にします。図書館であれば、貸出冊数や利用者数等を分母にして、貸出1冊当たりの費用や利用者1人当たりの費用を算出します。稼働率が高くなれば、それらの費用は安くなります。

そのとき、想定の数字を過大に見積もらないよう、慎重かつオープンにシミュレーションしなければなりません。これまで多くの公共事業で、効果を過大に見積もり、費用を過少に見積もることが行われてきたからです。例えば、公共事業の代表例にもなった八ッ場ダムにおいても、そうした指摘がなされています。効果の過大評価、費用の過小評価は、結局のところ、自治体の首を財政面で締めるだけです。いずれも厳しく評価し、それでも効果が認められ、住民の求める施設だけに厳選すべきです。

公共施設の稼働率を高めるには、4つの「併存」がカギになります。いずれも、行政のタテ割りが実現の壁になります。

第一の併存は、用途です。例えば、公民館や生涯学習施設、勤労福祉センター、男女共同参画センターなど、人々が集まる場という共通機能に着目すれば、稼働率を高められます。

第二の併存は、時間です。平日日中に使う施設であれば、夜間休日に別目的で使うことができます。時間を区切って、別目的の施設を一つに集約できれば、稼働率は高まります。

第三の併存は、立地です。稼働率の低い同種の複数施設がある場合、住民の最大公約数が使いやすい場所に集約すれば、稼働率を高められます。

第四の併存は、空間です。間仕切り壁を耐力壁として使わないスケルトン構造の建物にすれば、現行の目的が薄れても、別目的の建物として使え、長期の稼働率を高められます。

施設の寿命

第四の事項は、公共施設の寿命です。施設を何年使うかによって、費用対効果や財政への負担は大きく変わってきます。鉄筋コンクリート造でも鉄骨造でも木造でも、手抜きせずに建て、適切にメンテナンスすれば、100年を超えて使用できます。

公共施設を長い期間にわたって使用すれば、原則としてその分だけ持続性を高めることになります。建設の都度に多くのエネルギー・資源を投じることになりますし、建物を除却すれば多くの産業廃棄物が排出されます。財政においても、住民の負担をその分だけ軽くできます。

建物の寿命を伸ばすには、次の5点に留意する必要があります。建物の寿命と聞くと、技術職員の専門的領域で、事務職員の口を出すことでないと思いがちですが、そうではありません。技術職員と事務職員の知見を合わせて、はじめて長寿命化が可能なのです。

第一は、用途変更への対応です。多くの場合、公共施設を含む建物は、用途変更によって所有者・使用者によって除却されます。必ずしも、老朽化によって除却されるわけではありません。財務省研究会における専門家の報告によると、耐久性よりも使い方に問題があるとのことです。

第二は、構造劣化の防止です。建物の耐久性よりも使い方が問題とはいえ、構造が劣化しては元も子もありません。公共施設で一般的な鉄筋コンクリート造では、二酸化炭素に触れることによりコンクリートが中性化し、中の鉄筋を錆びさせることで、構造がもろくなります。防ぐには、コンクリートを塗装被膜や断熱材で覆う必要があります。

第三は、定期的なメンテナンスです。どのような構造であっても、メンテナンスフリーの建物はありません。けれども、自治体で財政難に直面すると、真っ先にカットされやすいのが、公共施設のメンテナンス予算です。メンテナンス費を削っても、公共施設という資産が劣化すれば、財政により大きな打撃となります。

第四は、経年減価概念からの脱却です。税法によって、建物には減価償却の耐用年数が設定されています。鉄筋コンクリート造の事務所であれば、50年です。これは税法上の概念に過ぎず、物理的な耐用年数とは無関係です。混同しないようにしなければなりません。

第五は、長期的な状況変化への対応です。現在の公共施設の大半は、人口増加期に行政需要の増加に対応するため建設されました。しかし、現在は人口減少期で少なくとも今後100年近く続きます。このように、長期的な状況変化を見据えておく必要があります。なかでも、後に説明するパリ協定は、公共施設にとって重要になります。

イニシャルコストとランニングコスト

第五の事項は、公共施設の費用です。地方財政法第4条で「目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」と定められているとおり、公共施設の費用についても「最小の限度」であることが求められています。

公共施設の費用は、建設費(イニシャルコスト)と維持費(ランニングコスト)、除却費の総額と供用年数で決まります。建設費がいくら安くても、総額が高く、供用年数が短ければ、得られる効果に対して多額の税金を投入せざるを得ません。ただ、ほとんどの自治体では、建設費のみを費用と見なしているのが実情です。議会や住民も、建設費の多寡を問題にすることはあっても、総額の多寡を問題にすることはありません。

公共施設にかかる総額を抑制するためには、少なくとも次の4点に留意する必要があります。総額の抑制は、公共施設の持続性に寄与します。

第一は、形状です。建物の形状が複雑になるほど、建設費と維持費がともに増加します。建設では、形状の複雑さに比例して工程が増えるため、費用が増加します。維持費では、形状の複雑さに比例して、足場構築費等のメンテナンス費が高くなるとともに、表面積の増加によって放熱が増加するために、光熱費が高くなります。また、複雑さに反比例して、空間の応用度が減少するため、稼働率の低下につながります。

公共施設において、デザイン性が、目的のための機能や総額の抑制よりも優先することがあってはなりません。公共施設では、しばしば発注者側がシンボルであることを期待して、デザイン性を重視することがあります。設計者側も、機能や総額抑制よりも、自らの「作品」として設計することがあります。政策目的の達成を掲げながら、アートとして公共施設を建設するのは、住民への背任行為です。

第二は、光熱水費です。断熱・気密を高め、日射コントロールを適切にすれば、冷暖房費を大幅に抑制できます。自然光を取り入れれば、照明費を抑制できます。節水設備や雨水タンクを備えれば、水道費を抑制できます。再生可能エネルギー設備を備えれば、暖房や温水、電気を産み出すことができます。

第三は、設備更新費です。公共施設に限らず、建物には様々な機械機器が備えられています。これらは、性能劣化のため、一定の期間後に更新する必要があります。

第四は、改修・除却費です。建物の躯体には、劣化しやすい部分としにくい部分があります。また様々な素材が使われています。これらが分解しやすくなっていれば、改修・除却費を抑制でき、リサイクルできる割合も高くなります。

パリ協定

第六の事項は、パリ協定です。パリ協定とは2020年以降の地球温暖化対策に関わる国際ルールで、2016年11月に発効しました。「世界の平均気温上昇を工業化以前から2度以内に抑える」ために「今世紀後半の温室効果ガス排出を実質ゼロにする」ことを目指し、各国に対策を義務付けています。これは、遅かれ早かれ化石燃料を使用できなくなることを意味します。

パリ協定に対し、公共部門から率先して取り組む責務があることは言うまでもありません。実際、国の地球温暖化対策法では、すべての自治体に対し、その事務事業に関する温室効果ガス排出抑制の計画策定を義務付けています。

すると、パリ協定がこれから建設する公共施設に大きな影響を与えると気づきます。はたして、2020年から供用開始する公共施設は、いつまで使うのでしょうか。30年程度で建て替える想定の公共施設を50年近く使っている自治体は、現状でも多くあります。ということは、これから建てる施設は、少なくとも50年、もしかすると100年使ってもおかしくありません。もし、その間に公共施設での化石燃料の使用ゼロを義務付けられたら。

パリ協定を考慮しないで建てた施設は、供用中に既存不適格になってしまう可能性があるのです。それを避けるには、エネルギー設備に投資するか、新たに建て替えるか、大規模改修を行うしかありません。そのときに、自治体財政が潤沢であることも、国の支援措置も保証はありません。

パリ協定に対応する公共施設とは、建物の躯体性能だけで、できる限りエネルギー消費をゼロに近づけた建物です。すなわち、断熱、気密、日射コントロール等によって、明るさや室温等を確保できるようにし、最小限のエネルギー消費を高効率設備や再生可能エネルギー設備等で補うのです。もちろん、再生可能エネルギーについては、設置するよりも購入する方が安ければ、それでも構いません。

気をつけなければならないのは、通常の躯体性能で、高効率設備や再生可能エネルギー設備等でエネルギー消費をゼロにする建物です。エネルギー消費量だけで見れば、どちらも同じですが、自治体財政に与える負担はまったく異なります。躯体の耐用年数は少なくとも100年程度ありますが、設備の耐用年数は10年から20年程度だからです。設備に頼ったゼロエネルギー化は、10年から20年おきに多額の設備更新費用が必要になります。

ちなみに、欧州連合(EU)では、パリ協定の締結以前から、加盟国に対し2019年1月以降に新築する公共施設について、ニアリーゼロ性能を求めています。詳しくは、建物のエネルギー性能に関する2010年5月19日のEU指令(Article 9)をご覧ください。

—-

地域政策デザインオフィス「政策ブログ」より再構成