「持続可能な地域づくりと公共施設」で、公共施設を持続可能にするために考慮すべき事項が、6点あることを解説しました。第一は目的、第二は立地、第三は稼働、第四は寿命、第五は費用、第六はパリ協定です。持続可能といっても、環境面だけに配慮すればいいわけでなく、環境以外の視点も持続性を決定づけるのです。それらをすべてクリアして、初めて環境、すなわちエネルギーでの持続可能性を追求する土俵に立つことになります。

本稿では、それらのクリアを前提にして、エネルギーの観点で持続可能な公共施設をつくるための解説をします。これまでと同様に、技術面の知見に乏しい文系の事務職員でも分かるように、むしろ事務職員でも主導できるように解説します。

エネルギー効率の高い建物の3原則

エネルギー効率の高い建物を検討する際には、次の3つの原則が重要になります。これらの原則に則らなければ、数値としてゼロエネルギービル(ZEB)になっても、持続可能な建物にはなりません。

第一は、建物の形状をできる限りシンプルにすることです。外気の温度と建物の中の温度は、それぞれにエネルギーを与えない限り、時間が経つにつれ、等しくなっていきます。その差は、建物の表面積が大きくなるほど、早く縮まります。同じ体積の建物の場合、正方形の形状よりも、三角形の屋根やベランダ等の突起のある形状の方が、早く放熱します。自動車などのラジエーターの形状が多くのヒダでできているのも、表面積を大きくして、素早く熱交換するためで、同じ原理です。

第二は、予算度外視で究極の高効率建物をいったん設計した後、予算額に達するまで、費用対効果の低い設計・設備から引き算していくことです。これにより、建物のエネルギー効率と予算制約を両立させられます。この原則は、欧州の建物を設計するときの手法として、ドイツ在住の建築家である金田真聡さんから教えていただきました。

第三は、建物のエネルギー利用を「断熱>気密>日射コントロール>換気>通風>設備>再エネ熱>再エネ電気」の順番で検討することです。この順番は、決定的に重要です。往々にして、逆から手を付けてしまいがちですが、するとエネルギーで持続可能になっても、定期的な設備更新費がかさんだり、生産性の低い温熱環境になったりと、他の面で持続可能にならなくなってしまいます。

基本設計に入る前に、これらの原則を検討手法として自治体で確認しておくことが重要です。いずれも、建築の専門家でない首長や議員、事務職員であっても理解できるものでしょう。専門的な事柄といって、建築・土木の技術職員や設計・建設会社に丸投げしては、ならないのです。

公共施設をZEB基準にすればいいのか?

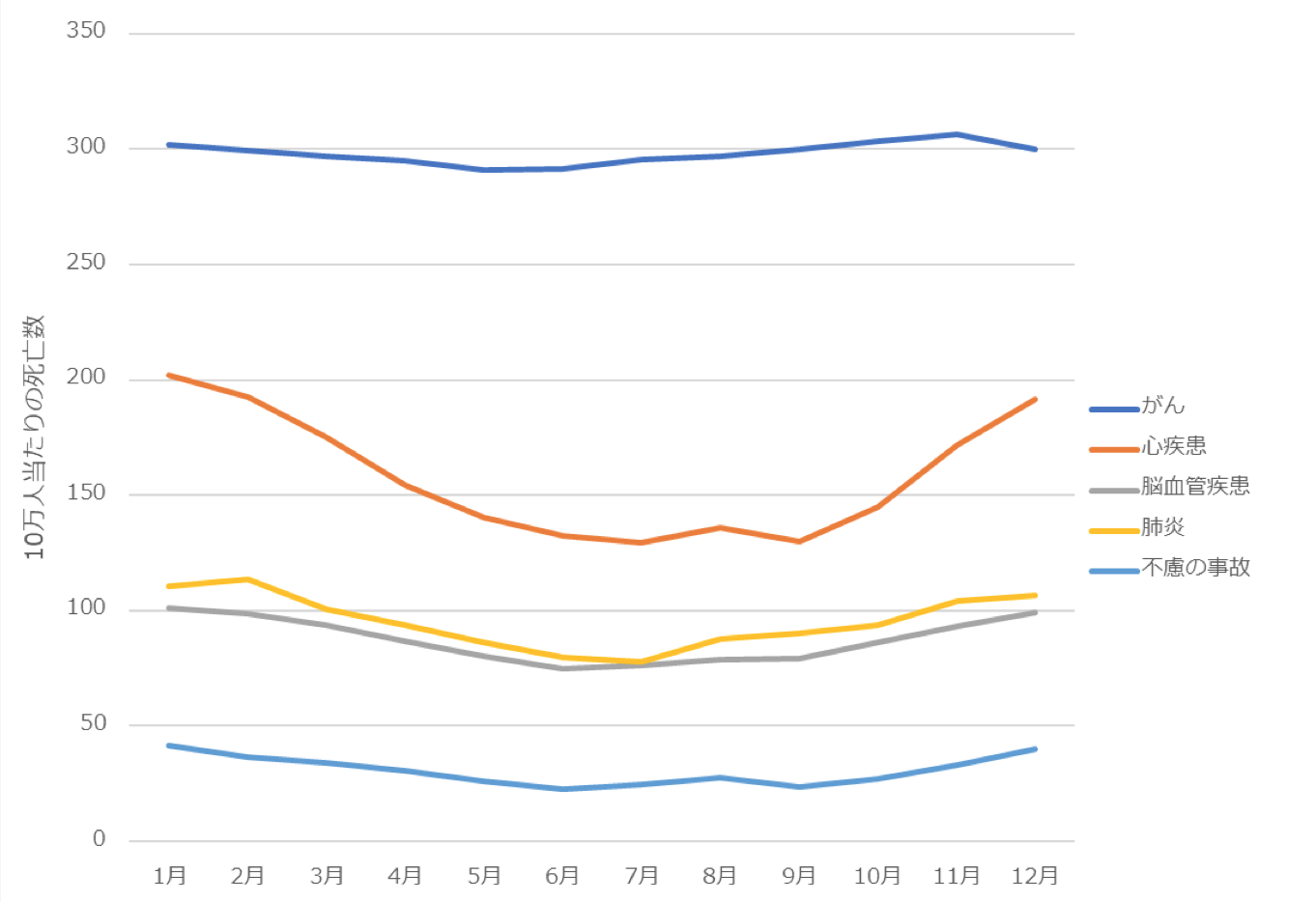

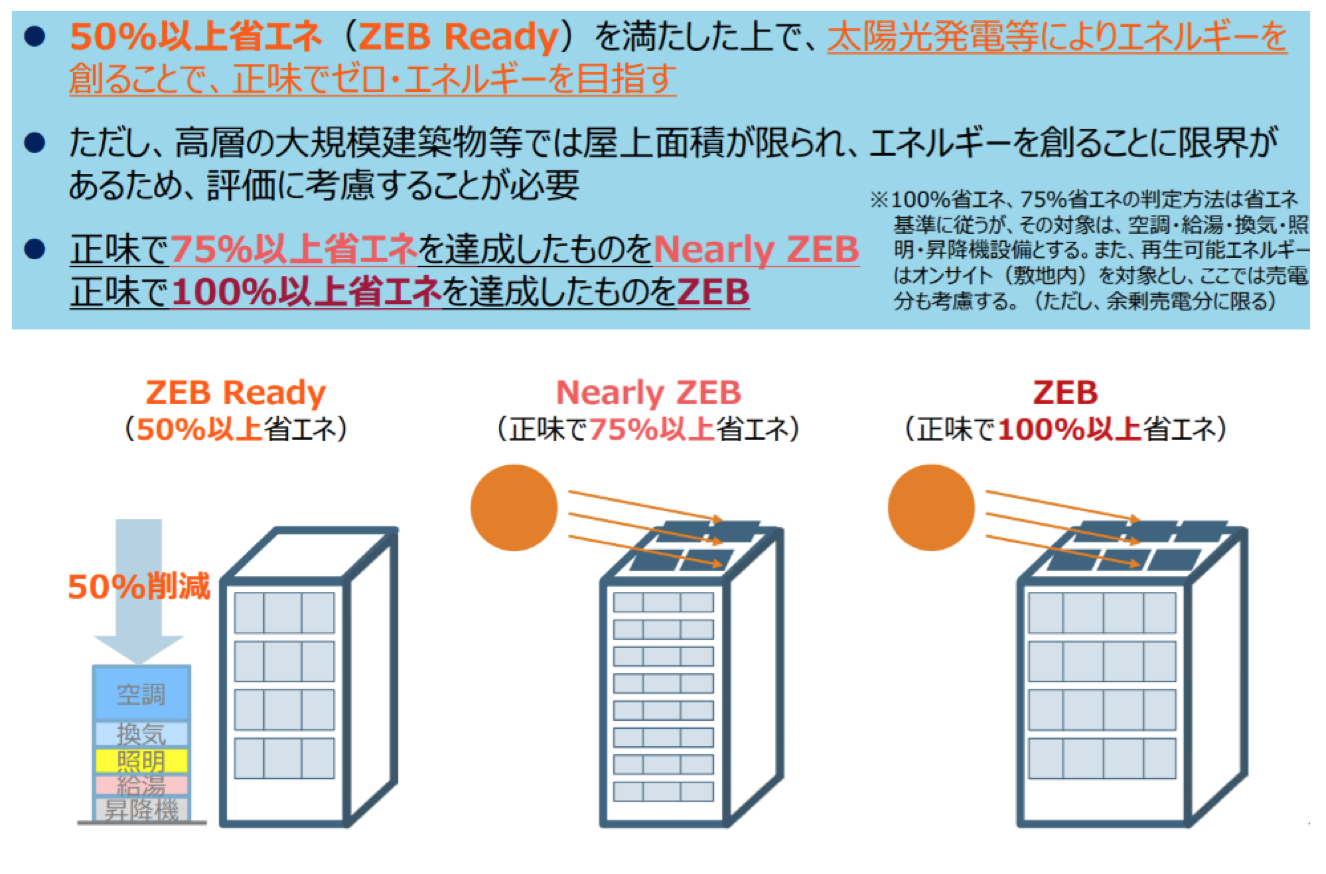

政府は、2020年までに新築公共施設でZEBを実現し、2030年までに新築建物の平均をZEBにすると目標を立てています。これは、2014年に策定されたエネルギー基本計画に記載されています。一見すると、意欲的な目標に思えます。けれどもEUでは、2019年に新築公共施設で義務化、2021年に新築ビル等で義務化となっていますので、それに比べれば意欲的な目標とはいえません。

政府のいうZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)には、定義があります。平成28年省エネ基準と比較し、建物と設備の性能で50%以上の省エネを実現した上で、太陽光発電等の再エネで残余のエネルギー消費を賄う建物を指します。建物の省エネで想定されているのは、高断熱化、日射遮へい、自然換気・採光、設備で想定されているのは、空調、換気、照明、給湯、昇降機の高効率化です。建物と設備の性能で50%以上の省エネを実現した建物を「ZEB Ready」、建物と設備、再エネのトータルで75%以上の省エネを実現した建物を「ZEB Nearly」、トータルで100%以上の省エネを実現した建物を「ZEB」と呼びます。

ちなみに、ZEBと同様に住宅においてもZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)という概念があります。政府は、2020年までに標準的な新築住宅でZEHを実現し、2030年までに新築住宅の平均をZEHにすると目標を立てています。ZEHと異なるのは、省エネよりも再エネに力点が置かれていることで、平成28年省エネ基準と比較し、建物と設備の性能で20%以上の省エネを実現した上で、再エネで残余のエネルギー消費を賄う住宅を指します。建物と設備、再エネのトータルで75%以上の省エネを実現した住宅を「Nearly ZEH」、トータルで100%以上の省エネを実現した建物を「ZEH」と呼びます。

新築公共施設をZEB/ZEB Nearlyとすれば、従来の公共施設と比べて飛躍的に高いエネルギー性能となります。政府も補助金を設けて促進しています。

しかし、政府のZEB/ZEB Nearlyをそのまま公共施設に当てはめれば、高い持続性を備えたエネルギー性能の高い施設になるわけではありません。旧来の施設に比べれば、はるかに高い性能であることは間違いありませんが、EUの同種の施設に比べれば、依然として不十分なのです。とりわけ、設備更新費や維持管理費などの財政的な持続性に考慮が払われていない点が不十分です。

ZEB/ZEB Nearlyにおける最大の課題は、建物の躯体性能の向上を最優先していないことです。ドイツでは木造住宅を含めたすべての新築建物に義務づけられている、断熱と気密の最低数値基準が定められてなく、使用する建材にも最低基準がありません。日射コントロールも義務となっていません。そのため、そこそこの躯体性能で、省エネ設備と再エネに頼ってもZEB/ZEB Nearlyになりえてしまうのです。これでは、設備更新費がかさみます。

建物の形状とエネルギー消費の関係

政府のZEB/ZEB Nearlyだけでは、真に持続的なエネルギー性能の高い公共施設に不十分なため、自治体職員の積極的な取組みが必要になります。公共施設の仕様は、どうしても技術職員に任せがちとなりますが、事務職員であっても大いに意見を述べることが大切です。そのためには、事務職員であっても、一定の知識を身につけておかなければなりません。といっても、難しいものではありません。

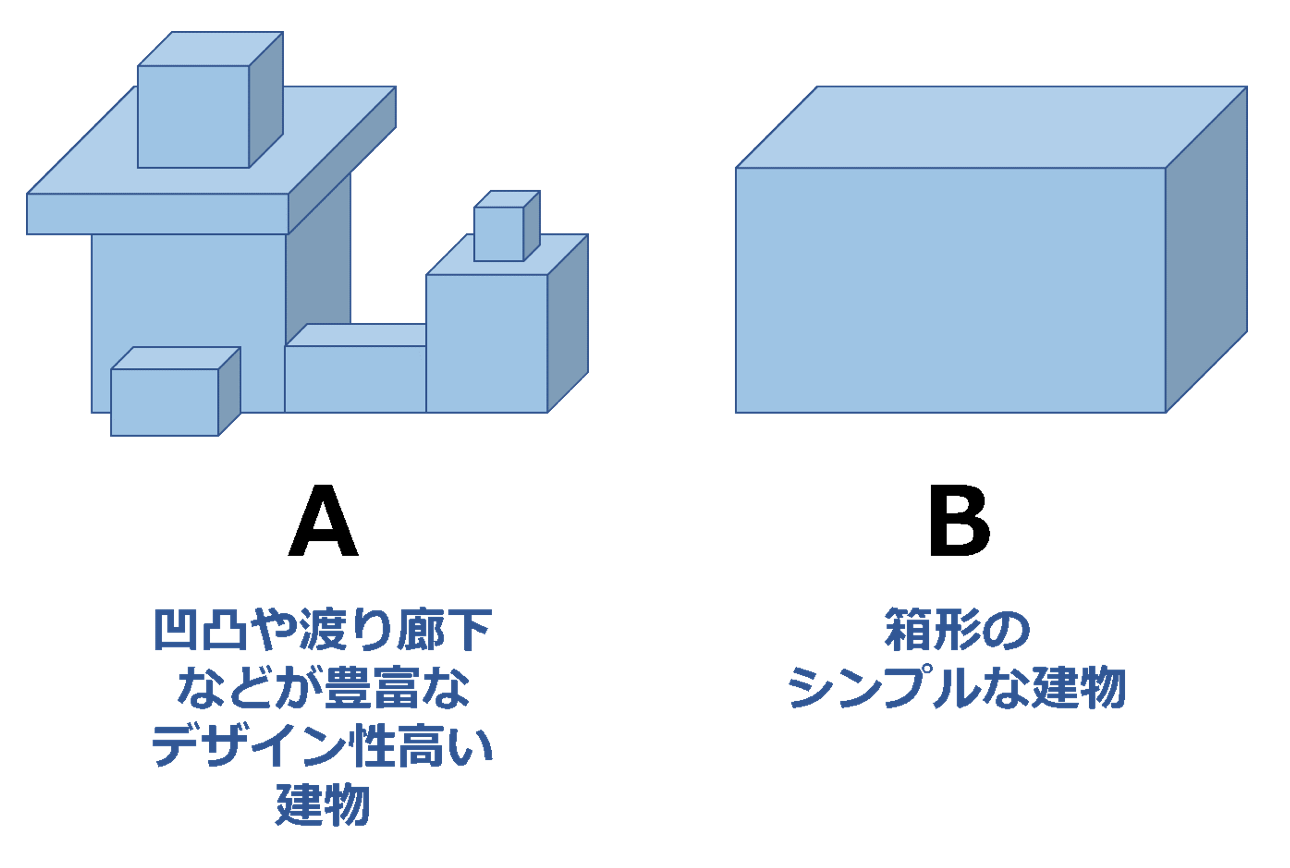

身につけるべき知識の第一は、建物の形状とエネルギー消費の関係です。図表2の2種類の建物のうち、中の熱が逃げにくい形状は、A(凹凸や渡り廊下などが豊富なデザイン性高い建物)とB(箱形のシンプルな建物)のどちらでしょうか。

空間内部の熱は、同じ体積・同じ素材の壁であっても、表面積が多くなるにつれて、外に放熱し(逃げやすくなり)ます(外の温度と等しくなるまでの時間が短くなります)。外と内の接する面が増えるため、それだけ熱が伝導するためです。自動車などのエンジンは、この原理を活用して、効率よく熱を逃がしています。

よって、箱型のシンプルな建物がもっとも放熱しにくいことになります。究極的には、球型の建物がもっとも放熱しにくいのですが、実際的ではありません。そのため、正解はBとなります。ちなみに、箱型の建物であっても、バルコニーや出窓などの突起状のデザインを備えれば、表面積が増えるため、放熱を助長してしまいます。ですので、基本設計や仕様書の段階で、機能面で特に必要ない凹凸はできる限り排除するのが基本になります。

施設の目的に照らして、突起状のデザインが必要になる場合は、建物と突起物の接合部に断熱材を挟み、金属やコンクリート同士でつながらないようにします。そうすると、突起物の重量がある場合、支えきれませんので、突起物に柱を設けて、構造の上ではそれ自体を自立させます。

建物と突起物の間に断熱材を挟まない場合に生じる「熱橋(ヒートブリッジ)」という概念は、極めて重要です。単純化して説明しましょう。熱を伝えやすい2つの物質の間に、まったく熱を伝えない断熱材を挟めば、熱は伝わりません。ところが、熱を伝えやすい物質(例えば金属製のボルト)で2つの物質をつなげば、間に断熱材を挟んでいても、両者をつないだ物質を通って熱が伝わってしまいます。この熱が伝わる部分をヒートブリッジと呼びます。多くの建物では、ヒートブリッジ防止への配慮がほとんどなされていません。

つまり、公共施設のデザインをシンプルな箱形にし、突起物を必要最小限にして、最低限の突起物にはヒートブリッジが発生しないようにする必要があります。これらを理解し、意見を述べることは、文系の事務職員であっても難しくないでしょう。

基本設計の仕様書で指定すべきこと

ZEB/ZEB Nearly概念を超えて、真に持続的なエネルギー性能の高い公共施設を設計するためには、設計プロセスを基本設計の仕様書で指定することが必要になります。「この手順で設計し、その手順を踏んだことを客観的に示せるようにしてください」と、自治体が仕様書で指定すれば、設計者はそのとおりに設計します。仕様書は、担当の技術職員だけで決めるものでなく、必ず庁内会議や決裁を経ます。そのときに、設計プロセスを入れ込むのです。

指定するプロセスは「予算度外視で究極の高いエネルギー性能の建物をいったん設計した後、予算額に達するまで、費用対効果の低い設計・設備から引き算すること」です。発注者が後で検証できるよう、その計算ロジックも示せるよう、あわせて指定します。また、費用対効果には、設備更新と維持管理の費用も含めさせます。当然ながら、仕様書に供用予定年数を入れることも必要です。

これにより、予算の範囲内で得られる最高性能で、かつランニングコストも抑制できる施設になります。疑義があれば、設計者からデータと金額で説明してもらえますし、設計への要望事項についても、定量的に検討できます。基本設計が決定した後、議会や住民に対しても、データと金額で設計の合理性を説明できます。詳細設計は、基本設計の範囲内で行われるので、後はそのとおりに行われているかチェックすれば事足ります。

もちろん、新築だけでなく、エネルギー性能の向上を目的とした大規模改修においても有用です。設計者は、仕様書の範囲内で仕事をしますので、新築でも改修でも自治体の作成する仕様書が肝心なのです。

この方法であれば、建築・エネルギーの専門的な知識を持たない首長や事務職員であっても、公共施設のエネルギー性能を本質的に向上させられます。これまで、公共施設のエネルギー性能については、申し訳程度の太陽光発電設備の設置やLED照明への切り替えなど、個別具体の設備導入の是非で語られて(お茶を濁されて)きましたが、それを脱却できます。技術職員にとっても、技術的な観点からすれば非合理的となる設備の設置を求められるのと異なり、納得して仕事できます。

そして、自治体でもっともこの方法を取り入れて欲しいのは、財政担当部局です。財政担当は、どこの自治体でも事務職員が主力となっています。財政担当は、どうしても建設時の予算額(イニシャルコスト)を抑えることに目が向きがちで、後年度の負担(ランニングコスト)は後回しになりがちです。一方、イニシャルコストが合理的なのか、ランニングコストをどうやって抑えるのか、チェックするための専門的知識を有していません。この方法であれば、それらを金額でチェックできます。

設計・設備の優先順位も指定する

設計プロセスを指定することに加え、エネルギー関係の設計・設備の検討に際しての優先順位を基本設計の仕様書に指定しておけば、より効果的です。これは「予算度外視で究極の高いエネルギー性能の建物をいったん設計」する段階での優先順位です。予算額に達するまで引き算するときの根拠は、費用対効果です。これらを混同しないよう、注意してください。

優先順位は「断熱>気密>日射コントロール>換気>通風>設備>再エネ熱>再エネ電気」となります。自然光による「採光」は「日射コントロール」に含みます。空調や給湯機、貯湯槽(蓄熱タンク)は「設備」に含みます。熱と電気を同時につくるコージェネレーション設備(コジェネ)は「再エネ熱」に含みます。蓄電池はいずれにも含みませんが、検討する場合は「再エネ電気」の次に「電気自動車(蓄電池として使えるタイプ)>蓄電池」と続けます。

この優先順位で検討することにより、もっとも安い「予算度外視で究極の高いエネルギー性能の建物」を設計できます。予算度外視といっても、あくまでそれは「予算制約を気にしないで設計する」というだけで、合理的な設計を放棄させるわけではないのです。

本来であれば、この優先順位をすべての設計者が理解していることが望ましいのですが、残念ながらそうでないため、仕様書で指定しておくことが重要です。これにより、エネルギー消費を最小にすること、施設の機能・快適性を確保すること、財政的負担を抑制することが同時に確保できます。また、屋根に太陽光発電を取り付けたり、待合室に薪ストーブを置いたりするだけの「環境アリバイ」型の公共施設を避けることができます。

ドイツでは、この考え方で設計された公共施設が建てられ始めています。図表3はその一つ、旧東ドイツ地域にあるホーエン・ノイエンドルフ市立ニーダーハイデ小学校です。ベルリン郊外の戸建住宅エリアで、2011年に建設された公立学校です。児童550人、延床面積7,500㎡で、夜間・休日には住民の集会・スポーツ施設としても使われます。

ドイツには、最低限度の省エネ基準が設けられていますが、それをはるかに超える「パッシブハウス基準」もあり、それを満たす公共施設が増えているのです。ニーダーハイデ小学校もパッシブハウス基準を満たしています。この基準は、1年間・1㎡当たりの冷暖房負荷が15kWh以下であることを求めています。そのため、外気温が氷点下であっても、木質ペレットボイラーによる全館暖房で21℃の室温を維持しつつ、ゼロエネルギーを実現できています。一方、日本の省エネ基準では、年間冷暖房負荷が95kWh以下となっていますので、これを満たすどころか、相当の注意を払わなければ、エネルギー性能の高い建物にならないのです。だから、事務職員も含めて、庁内で大いに議論する必要があります。

地域熱供給の核となる公共施設

公共施設は、地域熱供給の核にもなります。熱供給とは、個々の建物や部屋で冷暖房や給湯の熱源設備(空調や給湯器など)を取り付けて需要を賄うのでなく、センターに熱源設備(ボイラーなど)から冷暖房や給湯の「熱」を配るシステムです。それを敷地の異なる複数の建物間に配ると、地域熱供給となります。日本では地域冷暖房とも呼ばれ、東京・丸の内など大都市の高層ビルが林立する地区の一部で行われているだけですが、ドイツやデンマーク、スウェーデンなどでは多くの都市で一般的に備わっているシステムです。

地域熱供給の魅力は、建物それぞれにボイラーを備えるよりも、エネルギー効率を高められることです。なぜならば、ボイラーは一般的に大型化するほど高効率になるからです。ボイラーは、最大出力で運転しているときにもっとも高効率となるよう設計されているため、需要を調節できれば、高効率での運転時間を長くすることもできます。

ボイラー費用が相対的に安くなることも魅力です。複数の建物で同時にエネルギー消費が最大化する可能性が極めて低いため、それぞれの建物のボイラーの出力合計よりも、小さな出力合計で済みます。その分だけ、10年から20年に1度のボイラー更新費用も安くなります。恒常的に熱を排出する施設(工場や廃棄物焼却施設など)が近くにあれば、そもそもボイラーを設置せず、その排熱を利用することもできます。

近年、注目されている魅力は、再エネの利用しやすさです。センターのボイラーを木質バイオマスなどの再エネに替えれば、一気に面単位の再エネ導入が進むことになります。コジェネにすれば、発電もできます。

問題は、日本のほとんどの都市に熱導管が備わっていないことと、熱導管の敷設費が欧州の5~10倍することです。地域熱供給では、断熱材を厚く巻いた導管に、ボイラーでつくった60~80℃程度の熱水を通して、熱を供給します。需要側では、その熱水をそのまま使うのでなく、熱交換設備で「熱」だけ取り出し、空調や給湯に用います。けれども、国内での事業例が少ないため、関連産業やノウハウが確立していないのです。それが、高コスト構造にもなっています。

そのため、公共施設にボイラーを設置し、近接する別の公共施設に熱供給することが、地域熱供給の「最初の一手」として有効になります。最初から面的な地域熱供給を目指すのでなく、2~3の近接する公共施設だけで行い、ノウハウの蓄積とともに、徐々にそれを拡大していく手法です。公共施設は、年間を通じて安定的に熱需要があり、過去のデータも蓄積されています。そのため、事業の採算も計算しやすいのです。北海道下川町は、公共施設への木質バイオマスボイラー設置から、近接する公共施設への熱供給、そして公営住宅への面的な地域熱供給へと、徐々に拡大していきました。参考となるやり方です。

—

地域政策デザインオフィス「政策ブログ」より再構成